自然保護監視員だより(2012年7月~12月)

倉敷市自然環境保全条例の規定に基づいて自然保護監視員を委嘱し、自然環境の保全と回復に関する施策への協力や情報提供をいただいています。

ここでは、自然保護監視員の皆様からお寄せいただいた市内の「身近な自然」に関する情報をblog形式でご紹介します。

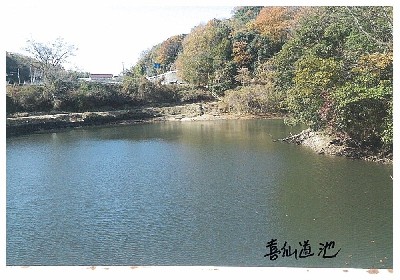

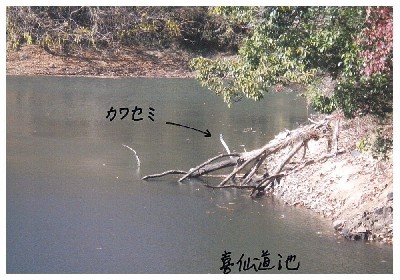

2012年12月20日 郷内の溜池No.2(倉敷市郷内地内)

今日は由加山の南側の喜仙道池と台の池です。

喜仙道池は児島から玉野へ抜けるR62号線の由加山へ入る信号の東側、駐車場の下の池です。

直径100m位の小さな池ですが、カワセミ・ルリビタキ・ジョウビタキ・アヒル、他鳥の集まる池です、そうそうルアーマンもよく見かけるので、魚も多いのでしょう。

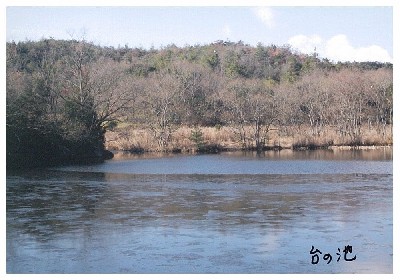

次の台の池は、そこよりさらに南東の山奥で由加三十三観音のNo.1とNo.32札所の間に位置します。

ひっそりとまるで中国山地の中の池を見るような、のどかな風景です。

ここへは小春日和にお弁当を持って、独り占めにして楽しめます。

帰りは32の岩屋の札所を見て帰りましょう。

(K・U)

2012年12月17日 ブラックバスの身近な繁殖(倉敷市西坂地内)

団地周辺の西川清掃の為、沈砂池の水を担当の農業土木委員の了解を得て、洗浄水に使用したところ、ブラックバスが大量に流れ出た。

日本古来のフナは、大物(30cm程度)10%程度、それに対してブラックバスは、40cm程度から稚魚まで生息していた。

ブラックバスは駆除し、フナは元の池に帰した。

(R・W)

2012年12月15日 郷内の溜池No.1(倉敷市郷内地内)

郷内地区には、多数の溜池があります。

今の時代では水田も減って存在価値も薄らいできていますが、しかし里山の風景にはかかせない美しさを残しています。

この冬は溜池の美しさを追ってみます。

まず森池、この地区のNO.1の大きさで、毎年冬になると池をごらんの通り干して水藻、ゴミ等を掃除して管理しています。

春になると美しい池に変身。

次の写真、NO.2の大きさの見池です。

この池も干しますが、今は水もあり冬鳥のマガモ・ヒドリガモ・ハシビロガモが、30羽程来てますよ。

(K・U)

2012年11月27日 鳥たちがいっぱい。(倉敷市玉島地内)

久しぶりに午前中、庭の草取りをしていたら、鳥たちがいっぱい。

思わず手をとめて鳥の様子を見学。

ジョウビタキのメス、なぜか今年見かけるのはメスばかり。

コゲラ2羽、木をつっつきながらせわしなく動く。

耳を澄ませると、いろいろな鳴き声と木々を飛び回るたくさんの鳥、目を凝らすとエナガ。バベの木にとまって動き回っているのはメジロ。

いっぱい見られて満足。

次は何がくるかしら?

(J・H)

2012年11月24日カワセミを見た!!(倉敷市玉島地内)

今日はどうかなと川を見ていたら、スーッと現れ、ワーワー言いながら追いかけました。

思う所にはとまっていなくて、もう少し東の方へ追いかけたら・・・いました、いました。

木の枝にとまって、川の方をじっと見ていました。

だれからも見られてないぞという感じで、じっと枝にとまっていました。

そこへジョウビタキのメスが近づいていきました。

カワセミはどうするかな、と思って見ていたら、どうも気になるのか枝にとまったまま、ジョウビタキの方へからだを向けて見ていました。

ジョウビタキは上の枝、下の枝とウロウロしていましたが去っていきました。

でもカワセミは、川に背をむけたまま、まだ枝にとまっていました。

久しぶりにカワセミを見られてうれしかったです。

(J・H)

2012年11月14日 菜園の害虫(倉敷市玉島地内)

9月12日に蒔いた大根が、ようやく収穫できる大きさになった。

毎年、秋蒔き野菜は虫の食害に悩まされる。

9月下旬に蒔くと、虫の食害をかなり避けることが出来る。

今年は例年になくアオムシの発生が少なかった。

モンシロチョウが飛んでいるのを殆ど見かけなかった。

また、ヨトウムシの発生も少ない。

私は5軒の家庭菜園の手伝いをしているが、どの菜園も同じ傾向である。

大根はメイガとコナガの食害に悩まされた。

秋蒔き野菜で虫害の少ないのは人参、とくにレタスの類は少ない。

虫にも選り好みがあるらしい。

(T・S)

2012年11月9日 サクラの狂い咲きと早くもスミレが咲いたのを発見した(倉敷市生坂地内)

今年の夏場は、猛暑・少雨が続いたせいか?

通常は春咲きのサクラが何本かの木に花を咲かせていた。

また、溜池の土手には早くもスミレが咲いていた。

(R.W)

2012年10月30日 ダルマガエル(倉敷市真備地内)

真備地域の田園には、昔のままの水路が通っている。

その田んぼの一角の休耕田にダルマガエルを発見した。

数歩移動しても、またまた見られ、沢山生息しているようだ。

手足が短く、丸々太った胴体、お腹の裏側には斑紋があった。

近くの農家の人に尋ねてみたら、「休耕田に年々増えているのは確かだ!」と話された。川辺新田の人工的に作られた池(湿地)では、ザリガニ・亀・ウシガエル等しか見られなかった。

(Y・M)

2012年10月30日 オニバス(倉敷市真備地内)

異常発生の赤うき草で覆われている大池。

その大池の弁天様付近の端に、睡蓮科の一年草・オニバスが見られるようになった。(昨年は見なかったが・・・)

巨大な水面葉は、直径1m以上あり、大きなトゲがある。

葉裏を見ると、濃紫色のゴツゴツした葉脈で、何ともグロテスクである。

9月、つぼみが葉を突き破って、可憐な赤紫色の花を咲かせた。

大きな葉の上には亀・ウシガエル・水鳥も楽しそう・・・。

時にヌートリアも姿を見せた。

(Y・M)

2012年10月26日 自宅周辺(倉敷市玉島地内)

- (10月19日 朝)

ジョウビタキのオスを見ました。

家の裏のバベの木にとまって、キョロキョロしていました。 - (10月21日 午後)

水やりにポストのそばに行ったら、オスとメスとが離れたり追いかけたりと、とても楽しそうな様子を見せてくれました。 - (10月23日 夕方)

なんの鳥の鳴き声かなと思ってさがしたら、メスのジョウビタキ。

家のまわりを飛び回って、屋根のてっぺんで辺りを見ていました。

今までオスはよく見ても、メスはなかなか見られなかったのに、今年はどうしたのでしょうか。 - 近頃よく見かけるのは、他にはシジュウカラとヤマガラ。

これから葉が落ちるので、木々の鳥がよく見えるでしょう。

とても楽しみです。

出そうと思っていたその日に、カワセミを見たので付け加えておきます。 - (10月24日 午前中)

玉島小学校の北、住宅街の中の巾1mほどの用水路の上を飛んでいました。

あれ?と思ってよく見たら「カワセミ」。

棒にとまってキョロキョロしたと思ったら、きれいな色のからだを見せて、東へ飛んでいってしまいました。

今年はこれでやっと2回目。

こんなところにも来るんだと思ったら、嬉しくなりました。

(J・H)

2012年10月26日 展覧会

絵本作家の鈴木まもるさんが、坂出で展覧会をするというので、見に行きました。

たくさんの絵本と世界中から集められためずらしい鳥の巣も展示されていました。

鳥は見ても、巣はなかなか見ることがないので、とても興味深く見ました。

鳥は教えてもらわなくても、安全なところへからだに応じてとても上手に作るそうです。

鳥の生き方から学ぶことも大変多いと聞きました。

もしかなうなら、倉敷市でも公開してくれたらなあと思いました。

ただ、巣に応じたケースをひとつずつ、どーんと置いてあるので、広さと費用と随分かかるだろうなあと思いました。

もし、うまく公開できたら小学生にしっかり見せて、自然や自分たちの身の回りに目を向ける、きっかけになったらよいのにと思っています。

(J・H)

2012年10月18日 キンモクセイ(倉敷市福田地内)

大雪山の紅葉も10日遅れとか・・・。

例年9月30日頃咲いていたキンモクセイも10月9日朝、ほのかな香りで気づきました。

お彼岸の頃咲くヒガンバナも、10月になって咲いているように思えますが、どうでしょうか。

(S・T)

2012年10月18日 スッポン(倉敷市福田地内)

家の前の川で、近所の子がスッポンをつかまえました。

体長25cm位の大きな亀で、網がこわれそうでした。

そのまますぐ逃がしました。

この川でヨシノボリ、フナ、ヤリタナゴ、水草の中にはテナガエビの子どもがいっぱいいます。

(S・T)

2012年10月18日 モズ(倉敷市福田地内)

セミの鳴き声、夜はカエルの大合唱、そして秋の虫の音にかわり、今やっと静かな夜を迎えています。

日中は9月26日頃からモズの高鳴き、昨年見なかったヒヨドリも、当たり前のように庭に陣どっています。

(S・T)

2012年9月28日 用水路(倉敷市福島地内)

用水路(中 約1.5m)は、下水道ができて以来、きれいな水が流れ、高梁川の淡水魚の多くが入り、楽しませてくれる。

ただ、今年は再三にわたり、ブラックバスを見かけた。

また、水路が真っ白になる程、何かが流れ(2回)、たどっても暗きょがあってわからない。

まだ、水路は不要なものを捨てる習慣は残っている。

(H・K)

2012年9月28日 蛾(倉敷市福島地内)

食料難の時代に育ったので、食べられない蛾などには興味がなかった。

監視員となり視点が変わり、庭の清掃中、蛾を発見。

落葉そっくりの擬態に見入った。

孫に見せると「葉っぱ」と言う。

図鑑で調べたが名前がわからない。

(H.K)

2012年9月22日 ミズアオイ(倉敷市玉島地内)

餅搗臼に栽培したのは成功だった。

秋がなかなか来ない。厳しい残暑、その上に雨が降らない。

稲は豊作だが、畑はカラカラで秋野菜の作付けに支障をきたしている。

16号台風の余波で恵みの降雨があった。先週蒔いた大根、毎日冠水。

そのうえ2回も追蒔きした。

ここ2、3日夜温も下がり過ごしやすく、秋らしくなった

(T.S)

2012年8月27日 オニバス復活(倉敷市玉島勇崎地内)

玉島勇崎にある新池で、オニバスを見つけました。

一昨年の改修工事の際は池底をダンプカーが走り、以前からあったオニバスはどうなったのだろうかと、心配をしていました。

昨夏は見つからず、ついに絶えたのかと思っていたところ、元あった南西の隅で細々と生きていました。

今はやや小さめな葉が十数枚だけですが、この先は繁茂することを期待します。

(N.Y)

2012年8月25日 オニバス(倉敷市玉島柏台地内)

今年も玉島柏台にある塩田池でオニバスを見ました。

ちょうど開花の時期で、小さな紫色の花がいくつも咲いていました。

ここでオニバスを見つけたのは30年以上も前のことですが、それ以後は繁茂する年や、全く見られない年などを経て、今に至っています。

オニバスは環境省レッドデータ・岡山県レッドデータのいずれにも、絶滅危惧種にあげられています。

(N.Y)

2012年8月23日 赤耳ガメ発見(倉敷市生坂地内)

赤耳ガメは、外来種と聞いていたが、身近な所にも繁殖していた。

(R・W)

2012年8月15日 森池へ流れ込む川の魚を調べる(倉敷市児島地内)

森池は木見駅の東にあり、由加参りの北ルート沿いにあります。

毎年冬には池を干し、外来種のオオクチバス、ブルーギルの駆除もされている。

反面、他の魚もサギ類に食べられてしまい、何の魚が生き残っているのかが楽しみで、森池の上流の川へ入った。

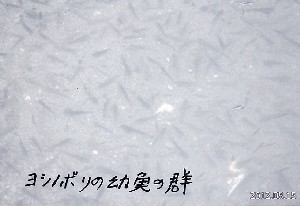

結果、一番多いのはヨシノボリの幼魚の異常な数、次にモロコ(モツゴの俗称)の群れ、他は少量だが、ドジョウ(一箇所の水溜りに多い20匹↑)、メダカ、スジエビ、アメリカザリガニが多い。

外来種の駆除が豊富な幼魚を育み、安心しました。

(K.U)

2012年8月5日 元不法投棄のメッカにも春、そして夏の訪れ(倉敷市生坂民有林道周辺)

私は、平成13年度~20年度まで8年間、延べ50回/年間×8年間=400回の

ごみを回収・大物の処理を行政(市役所・警察等)の協力を得て片付けた。

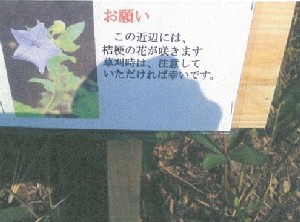

その後は、最近地域のどなたかわかりませんが、「再び不法投棄のメッカにしてはいけない、ここは野草の宝庫です」の願いを込めて、小さな看板が立てられていた。

(菅生学区の不法投棄撲滅活動も8年間の長い冬の時代から、ほとんど捨てられない環境に変わり、春~そして夏の訪れを感じ、嬉しかった)

溜池に投込まれたテレビの回収

地域の人達と不法投棄ごみ回収スナップ

最近、野生の花にも配慮を希望する心の優しい人が現れた

(R.W)

2012年7月11日 ジャンボタニシのピンク色のタマゴを発見(倉敷市西岡 用水路)

ジャンボタニシのタマゴは、水島地区が主流と思っていたが、菅生学区にも繁殖していることが解った。

農家、行政が一体となって駆除しなければ拡大するように思えた。

(R.W)

2012年7月8日 ナゴヤダルマガエル(倉敷市玉島西部)

玉島西部にある水田で6~7個体と思われるダルマガエルの声を聞きました。

玉島地区内では溜川など他でも確認をしましたがいずれも少なく、以前に比べるとかなり減っているように思います。

以前確認していた所で、今回確認できなかった所もありました。

ダルマガエルは環境省レッドデータ・岡山県レッドデータのいずれにも絶滅危惧種にあげられています。

この調査中、同所でタマシギの声も聞きました。

(N・Y)

2012年7月1日 ハクセンシオマネキ(倉敷市内某所)

小さい頃は、夏の干潮時によく見かけたように記憶していますが、最近ほとんど見かけなくなりました。先日、偶然に用水をのぞいてみると、かなりの個体数で、オスがウェービングしているのを見ることができました。

2006年から絶滅危惧2.類に指定されており、まさかこんな場所で生息しているとは思いませんでした。

同じ場所でオサガニ・チコガニらしい種も混じっているようです。

(K.S)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ