自然保護監視員だより(2019年1月~6月)

倉敷市自然環境保全条例の規定に基づいて自然保護監視員を委嘱し、自然環境の保全と回復に関する施策への協力や情報提供をいただいています。

ここでは、自然保護監視員の皆様からお寄せいただいた市内の「身近な自然」に関する情報をblog形式でご紹介します。

2019年6月16日 今年もミザゴが巣を作っています(生坂)

ここ数年間、ミザゴが巣を作っています。

それだけ野鳥の世界でも自然が豊かであると思われます。

W.R

観察日:2019年6月16・18日

2019年5月12日 ドジョウとヨシノボリ類を観察(茶屋町)

5月12日茶屋町で用水路の清掃奉仕が行われ、知人がドジョウとヨシノボリ類を捕獲、観察しました。

用水路清掃は町内の農村部で一斉に行われ、水面に浮かんでいるごみや藻などが引き上げられました。その中にドジョウとヨシノボリ類が紛れているのが見つかりました。

ドジョウは体長約7センチ、これから水田で田植えの準備が進み、水が入ると産卵のため田に進入すると思われます。

ヨシノボリ類はシマヨシノボリではないかと思います。体長は約3.5センチ、生息地域は水質の良い環境を好むと思いましたが、この時期の茶屋町の用水路の水質が比較的良かっと考えられます。

他にいないか探すために近くの用水路に網を入れてみましたが魚を捕まえることは出来ませんでした。

S・K

観察日:2019年5月12日

2019年5月8日 今年も2本の木にサクランボがたわわに

すずめがたくさん来て腹いっぱい食べています。

F・Y

観察日:2019年5月8日

2019年5月1日 令和の初鳥はキビタキでした(児島由加)

令和元年の5月1日は由加山へお参りに行きました。

神社から蓮台寺へと歩くと近くの桜の小枝に美しいさえずりを目いっぱいに響かせたキビタキが止まっていました。

あれほどカメラに撮りたくても新緑に阻まれ撮ることが出来なかったのに目の前に現れました。

これが令和の初鳥となり、パチリ!今日はいいことがありそう。

ところで例年ならオオルリが多く現れるのに今年はまださえずりも聞こえて来ません。

ちょっと心配です。

U・K

観測日:2019年5月1日

2019年4月14日 今年はヤマザクラが先行しその後、ソメイヨシノが咲き始めた(生坂)

今年はヤマザクラが先行しその後、ソメイヨシノが咲き始めた。

3月から4月上旬の気温の変化が激しい?ため、サクラの開花が例年通りで無かった?

昨年のソメイヨシノは

- 蕾 3月27日

- 開花 3月29日

- 満開 3月30日

ソメイヨシノ 咲き始め まだ蕾の状態

ソメイヨシノ 咲き始め

ヤマザクラ 満開

ソメイヨシノ 満開

W・R

2019年4月11日 緑の八重桜が咲き始めました(ギョイコウ)

珍しいのか、たくさんの人が見に来られます。

今3分咲きです。

F・Y

観察日:2019年4月

2019年4月9日 タケノコ掘り

4月9日にタケノコ掘りに行きました。

あんまりにも大きくなっていたのでびっくりしました。

F・Y

観察日:2019年4月9日

2019年4月8日 ふれあいの森の桜並木(児島上の町)

私の桜シリーズの投稿はこれを最後とします。最後は、今年も誰も見てくれないふれあいの森の桜並木です。毎年、益々、木が育ち(管理する部落の人たちが草刈り、肥料を与えている)花が大きくなっている。

桜の木は200本弱、約200mにわたり、わずかな花吹雪の中たわわに咲き誇る桜たち。しかし、見る人はいない、今年も・・・・・。

来年からこの時期の研修会をこの桜の木の下でしますか?

観察日:2019年4月8日

U・K

2019年4月8日 尾原の大桜は健在(児島尾原)

倉敷市の巨木に指定されて、例年ひっそりと咲く桜。私だけは見守ってやろうと今年も2度、足を運んで見る。写真のように見事に満開を迎えていた。しかし、花の大きさがこじんまりとしている。

藪の中を巨木を目指し進めると、直径1メートルを超す大木の横へ大きな木が横たわっている。どうやら枝が折れたらしい。しかし、今年の花付きはいい。先日の倉敷市自然保護監視員の研修会で教えてもらった、花が先に咲く山桜はエドヒガンだと言う。まさにそのようである。

多くの人に見られて、桜は守られる。尾原の村おこしをする人はいないものだろうか、教えて欲しい。

観察日:2019年4月8日

U・K

2019年4月6日 ミシシッピアカミミガメを観察(茶屋町)

4月6日、茶屋町の用水路でミシシッピアカミミガメを観察しました。

水ぬるむ季節になり冬眠から目覚めたミシシッピアカミミガメが3匹泳いでいました。

体長は20センチ以上、近づくとすぐに水の中に。

メダカなどが泳ぐ季節なので魚への響が心配です。

観察日:2019年4月6日

S・K

2019年4月2日 児島の日本三大桜(児島)

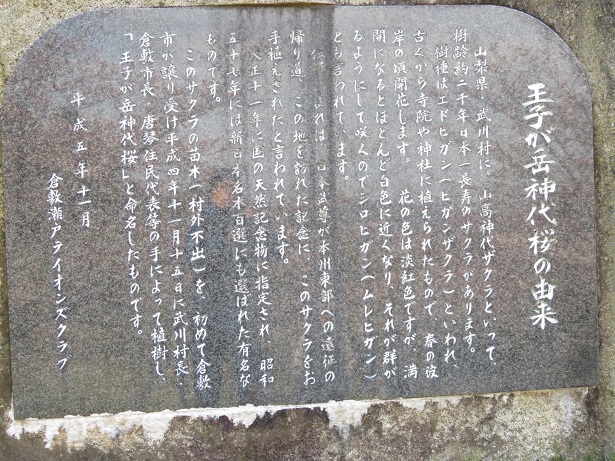

前回のレポートで日本三大桜の「三春の滝桜」を紹介しましたが、他にも児島小学校の薄墨桜も岐阜県にある日本三大桜の樹齢1500年の根尾谷の薄墨桜のクローンでした。さらに、王子ケ岳の桜園にある桜は、山梨県の樹齢2000年の山高神大桜のクローンであることがわかりました。

開花時期は滝桜と薄墨桜は3月の下旬、神大桜はソメイヨシノと同じころの4月の初め。

児島でも知ってる人は少なく、まして倉敷まで・・・・、興味ある方は来年にも見に来ててください。写真は王子ケ岳の神大桜の記念碑と桜、桜園の桜並木は3分咲くらいで平地より少し遅れていました。

観察日:2019年4月2日

U・K

2019年3月29日 桃の花(玉島)

3月29日、自宅の近所にある桜の大木の花のつぼみがピンクに色づいてきたと思ってながめました。

そのあと富田地区を車で通ったのですが、桃の花に花粉をつけるための作業を何か所かで見かけました。

昔は梅→桜→桃と順番に楽しんでいたのになあ、と思ったけど、桃の品種がいろいろ増えたせいたなあと思いました。

観察日:2019年3月

T・T

2019年3月29日 ツバメの巣作りを観察(茶屋町)

3月中旬頃からツバメが飛来しているのを見かけるようになりました。その後、つがいになったようで納屋の梁に巣作りを始めました。2羽は頻繁に藁や土などをくわえ往復しています。

朝早くから鳴き声がするので、去年巣立ったツバメが帰ってきたのかと思ってしまいます。

観察日:2019年3月29日

S・K

2019年3月28日 三春の滝桜?(児島)

福島県は三春町の樹齢1000年の紅枝垂れ桜が児島で満開の時期を迎えています。

実は上記のさくらのクローンを分けてもらい、児島、柳田町の八幡宮の庭で手塩に掛け育てられて毎年見事な花を付けています。花の成長に比例して見物客が増えてちょっとした児島の名所となっています。場所は児島小学校の西へ500mほど丘の上にあります。ソメイヨシノより1週間ほど早い3月の25日頃から見ごろを迎えます。

また、入口の児島小学校の玄関わきには薄墨桜が、これまた満開となってます。

児島には他にも地元に愛される桜の名所がこの近くの風の道などにも100mにわたって提灯が下げられて、夜桜見物も楽しめます。

観察日:2019年3月28日

U・K

2019年3月27日 無題(玉島長尾)

3月27日、玉島長尾土生地区の人を訪ねたとき、つばめが入ってきました。納屋の天井を見ると巣が5個ありました。去年のもあるそうです。1週間前からいるそうです。

モンシロチョウはずい分前から我が家のキャベツ畑でみていたのでしすが、3月21日に初めてモンキチョウをみかけました。キャベツのアオムシに気をつけないといけなくなりそうです。

庭にサクランボとアンズの木があります。花が咲いて散るまで、毎日のようにメジロがきてくれました。とてもかわいくて毎朝みとれていました。

観察日:2019年3月

T・T

2019年3月27日 先ずは、コブシからめでる(児島)

桜はまだかまだかと、何かと話題になる中、庭にはハクモクレン、庭から野山にはコブシの美しい白色がまぶしいくらいに輝いています。最近は街路樹にも多く見られるようになりましたが、話題に上がる事も無く目立って咲いていますよ。なので話題にします。

皆様、これ以外に山に入るとコブシに似たタムシバが同じように高木に美しい白い花を付けています。ハクモクレン、コブシ、姫コブシ、タムシバの違いは分かりますか・・・?タムシバは花の下に葉がついていません。これが分かれば後は花の大きさ、花弁の数、形状で違いが判りますよ。それから、コブシはヒヨドリの格好のサラダなので花の咲くスピード(寒気)との勝負で気をもみます。

最後に、今の時期のツーショット、ヤマガラと姫コブシの写真をご覧あれ。

観察日:2019年3月27日

U・K

2019年3月8日 春の旬菜(児島)

いよいよ、春の山菜が早々と出てきました。前回のふれあいの森の続きとなります。

投稿の後で児島の山菜の情報も貴重だと気が付き、紹介します。

フキノトウは由加の山中でもあり、今やっと芽吹いてきたが、例年に比べるとかなり早いように思う。

ノビルは田んぼ沿いか土手のどこにでも見られる、美味しい山菜です。天ぷらは勿論、ぬた和え、炒め物もよし。最後にタラの芽も見てきましたが、さすがに兆しも無し。

写真は、天ぷら前のフキノトウとノビルです。今日はこれに釣ってきたヒラメのヒレのから揚げでいただきます。

観察日:2019年3月8日

U・K

2019年3月8日 ふれあいの森の冬の鳥たち(ノスリ他に)(児島上の町周辺)

春のような8日の朝、陽気に誘われてふれあいの森の裏コースへ向けウオーキング開始。

稗田から入り、滑口の部落を抜けて山の中の小道を抜けるとふれあいの森に向かう車道に出る。その辺りの溜池まで来たら向かいの大きな木の中に、ノスリが羽根繕いをしてる最中。ノスリは天高く飛ぶ姿は良く見せるけど、近くの枝に止まってる姿には初めて。ラッキーとシャッタを切ったのがこの写真。しばらくとどまり、私と目が合って飛び出し、急降下していきました。体の薄い色から雌のようですね。

また、そばの池では海カモのホシハジロが羽根繕い。これも春の陽気のせいでしょう。また、パチリ。

次にであったのが、畑の中ら飛び出したイソヒヨドリの雄。美しい姿に、また、パチリ。

その後はフキノトウとノビルを採りに山から田んぼ沿いに。ついでにヨモギも採り、今夜、旬の天ぷらで酒が旨くなりそうですよ。

観察日:2019年3月8日

U・K

2019年2月22日 オタマジャクシの越冬(福島)

今日は暖かかったので、長らく水替えをしていなかった、メダカを飼育している睡蓮鉢の清掃を行いました。

メダカを取り出し、中の濁った水を排水していると、底にオタマジャクシが4匹居るではありませんか。

そういえば、昨年夏にツチガエルやアマガエルが睡蓮鉢に住み着いていた事が思い出されました。その時卵を産み、何匹かオタマジャクシが泳いで居ましたが皆カエルに変態し、秋にはカエルはいなくなったと思っていました。しかし4匹のオタマジャクシが鉢の底で越冬していたとは。

別の金魚鉢に移していますが、元気に泳いで居ます。これも温暖化の影響ですかね?

観察日:2019年2月22日

K・N

2019年2月20日 ヒバリの初鳴き(茶屋町)

2月20日に地区内の水田でヒバリの初鳴きを観察しました。

鳴き声は2月15日ごろから雨の日を除き聞こえていました。

20日も午前11時45分ごろ鳴き声が聞こえ、2羽が飛んでいる場面を写真撮影できました。つがいになっているのかはわかりません。

気象庁生物季節観測によると岡山で平年のヒバリの初鳴き観察は2月19日。今年はほぼ平年並みのようです。

観察日:2019年1年2月20日

S・K

2019年2月20日 自宅周辺の生き物(玉島黒崎)

初めてキツネを見たのは1月7日。こんな所にいるんだとビックリ。初めはよくわからなかったけれど、逃げて行く後ろ姿と大きなシッポからキツネとわかりました。

ウグイスのなき声をきいたのは2月20日。家の者はもう前からないているよと言いましたが、耳が遠くなったせいか、タイミングが悪いせいか、ずい分と遅れて耳にしました。

木々の葉がないので、鳥がよく見えます。メジロ、シジュウカラ、ジョウビタキのオス、シロハラ、アオジ、ホオジロ、アトリ、ウグイス、ヒヨドリ、カワラヒワ。家の中から楽しめるのは寒い時にありがたいです。キジもよく来ます。木の枝に乗って、家の中を見ています。アラッと声を出すとあわてて山の方へ行きます。いつ見てもあざやかで、ほれぼれする色合いです。

観察日:2019年2月

H・J

2019年2月14日 芝桜の開花(茶屋町)

2月に入って雪の日がありましたが、庭の芝桜が開花しているのを観察しました。

例年の開会時期は3月中頃と記憶していますが、今年はもみ殻をかぶせていたので保温効果があったかもしれません。

観察日:2019年2月14日

S・K

2019年1月11日 倉敷川と六間川の合流付近の野鳥(茶屋町)

1月11日、倉敷川と六間川の合流付近(鶴崎地区)の野鳥を観察しました。

晴れていて比較的暖かい(10度ぐらいの気温)で川面には水鳥が多く集まっていました。

- 水面;カルガモ、オオバン、ヒドリガモ、マガモ

- 水辺;アオサギ

- 木々;ヒヨドリ、マヒワ

撮影できたのは8種類でした。

観察日:2019年1月11日

S・K

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ