自然保護監視員だより(2015年1月~6月)

2015年6月24日 ヘイケガニ(大畠)

大畠北の児島漁協の直売所へ魚を買いに行きました。跳ねている生きの良いガラエビがあったので買い、家で調理するとき、よく見るとヘイケガニが一匹混じっていました。昔、中学の同級生で漁業を続けている人に船に乗せてもらい、教材の採集をしたことがあります。(教材となる生物は、ほとんどが底曳き網のゴミです)その際、網を曳く海域によって、大量に網に入るのがヘイケガニでした。最近はあまり見ることもなく、数が減っているという情報もあり、漁師の人に聞いてい見ると、多少減ったけれど、相変わらずゴミとして網にかかるそうです。安心しました。

S・K

2015年6月24日 カスミサンショウウオ、ニホンアカガエルの墓場(由加山青池周辺)

知人から、由加山青池周辺で土木工事が行われていると聞き、様子を見に行きました。青池周辺の水田(現在は休耕田)は、私が教員になって、最初の環境調査に頑張った場所です。2年間、1月~3月の夜間、1日も欠かさず、矢掛で学校の勤務を終えて児島へ。現地へは夜8時半頃、調査を終えて、矢掛の下宿に帰るのが11時頃という生活を続けました。結果を動物学会誌に発表したことから、県外のいろいろな方から問合せがあり、富山県の科学教育センターの方は、休暇を利用して現地を見に来られました。本当に思い出深い場所です。交通や流通を重視した工事だと思いますが、カエルやサンショウウオの墓場になってしまいました。残念です。

S・K

2015年6月24日 干潟のカニ(大畠南の海岸)

5月15日の高梁川河口での春の観察会以来、干潟のカニを観察するのが面白くなりました。私の地元である大畠南のゲートボール場(釣り公園入口)横の溝に、干潮時にいろいろなカニが見られるようになりました。コメツキガニ、チゴガニ、ヤマトオサガニ、スナガニ、そして可愛いハクセンシオマネキなど、エサを食べたり鋏を振ったりする姿が見られます。

観察に適したタイミングは、干潮の少し前が、カニたちの食事タイムらしく、穴から出てきて活発に活動しており、潮が満ち上る時よりもよいことが分かりました。なお、スナガニは夜に砂浜に行くと巣穴から出てきています。機会があれば見てください。

S・K

2015年6月24日 夜の由加山(由加ふれあいの森周辺)

夜の由加山で飲む集いを計画して楽しんできましたので気が付いたことを報告します。

今日は夏至ということもあり、19時になってもまだまだ明るい、ただ由加の山中は気温が低地より1~2度低いようでひんやりした空気が漂います。

鳥はキビタキが鳴き、ウグイスも暗くなるまで鳴いています。それを追っかけるようにホトトギスが鳴いている8時頃になると鳥の鳴き声は消え、新月に近い夜は闇夜に近い暗さになります。夜はカエルの声ばかりが遠くで聞こえるばかりで、期待したミミズク等の鳴き声は聞こえませんでした。由加のすそのを流れる川周りではゲンジボタルはまだ少しとんでいました。尾原のとある場所ではヒメボタルも数匹光っていて、これから7月にかけてが本番のようです。

U・K

2015年6月16日 キビタキとラジオ体操(中山公園)

児島、中山公園も御他聞に漏れず、朝起きの得意な高齢者のウォーク時間が早まってます。そんな中、5月頃からキビタキの美しい鳴き声がたえず聞こえて来るものの姿が見えない日々が今日まで続いてましたが、今日、野球場を取り巻く林の梢のてっぺんで見つけました。オレンジの喉をめいっぱいに伸ばし鳴いてます、約10分くらい近くの枝でも鳴き渡り、林の中に姿をくらましました。早起きは三文の徳(古いな~)ですね。

さて、次の話題は、私たち夫婦も夏に向けウォークは日中から早朝へサマータイムをしています。そうするとラジオ体操ができなくなるのでラジオを持って公園内で6時30分になるとその場所で体操を始めていたところ、6月の始め頃から園内で体操時間に合わせて放送してくれるようになり、今では十数人は集まって行うようになりました。この輪がもっと広がってくればと期待しています。ただ今は、老人会の集まりのようなので若い人、募集中!!

U・K

2015年6月16日 ホタル(蛍遊の水辺・由加)

今年のホタルの状況

ゲンジホタルの乱舞が見られました。

蛍遊の水辺・由加はここ数年大変な人気で、先日のホタル祭りでは駐車場はもちろん満杯で道路は渋滞!ホタルの数より人の数が多いのがここ数年は続いていましたが、今年は違いました。私は祭りを避け3日後の10日に入ったところ、それでも5~60人は来てましたが、見事なホタルの乱舞、皆さんも感動の声を上げていました。特に、ここの場所ではホタルに触ることが許されているため子どもたちが捕まえて手のひらにのせて驚きの表情を見せてたのは良かったです。

ここのホタルを観察をして守ってる岡本さんの話では、本日は100匹以上現れてるとの事、特に今夜は気温が18度と高く、風もなく、木々の枝払いも良いので見通しがきき、ゲンジホタルの一斉の点滅が見事になされてるし、例年になく多い、それに今年は気温が高く10日ほど早いそうです。

県南の児島でこのような自然をこれからも大切に守り、育てていきたいですね。

U・K

2015年6月9日 高梁川の河原一面にクサフジ(高梁川河原と堤防)

今年は、紫色に河原がなるくらいクサフジがしげっている。セイタカアワダチソウがみかけられるのに今年はクサフジになってしまった感がある。

今まで畑と使用されていた所も一面紫色に。来年はどうなるのでしょうか。

O・K

2015年6月9日 特定外来生物「オオキンケイギク」が身近に繁殖している(生坂)

いつもの散歩のコースは、比較的自然が豊かである。

最近、倉敷市のホームページにも取り上げられているが、一般市民にはまだ良く知れわたっていないと思われます。

W・R

2015年5月19日 山頂にバーベキューの食器など散乱(種松山)

愛鳥週間が始まる前日の5月9日、倉敷野鳥の会の会員18名が種松山探鳥コースでバードウォッチングを始めようと山頂に着いたところ、眼の前に写真のような光景が広がりました。

前夜にバーベキューパーティーが開かれたらしく、並べられたコンクリートブロックの中には炭の燃え残りがあり、紙皿や割り箸はもとより焼網や麦わら帽子、布のバッグ、氏名の書かれたタオル、紙おむつまで散乱しています。まだこれから戻ってきて宴会が再開されるのではと思わせるような状況を目にした一同は、憤りを感じる前に唖然としていました。

探鳥会ではウグイス、カワラヒワ、コゲラなどの姿が見え、キジ、キビタキの声が聞こえるなど18種を確認することができました。飛びながら鳴いている渡り途中のホトトギスを見た人もいます。

倉敷野鳥の会は、野鳥が増えることを願って巣箱を製作しており、この日は山頂周辺の木に5個を取り付けました。

F・A

2015年5月19日 近くの裏山の電力送電線の鉄塔に鳥の巣発見(生坂)

いつもの散歩のコースは、比較的自然が豊かである。

歩く仲間から、「約ひと月前から送電線鉄塔の頂上部に鳥の巣がある」と聞き撮影した。

鳥が巣に出入りしている所は、私は目撃していないが、珍しい。

こんな所に営巣する鳥は、どんな鳥が考えられるだろうか?

W・R

2015年5月11日 鳥の観察(キビタキ、オオルリ)(由加近辺)

今日、30日は晴れ、風が少し強い爽やかな初夏の気候です。新緑が眩しく散策には最高の一日です。ただし、新緑で葉が出揃うと鳥の姿は見えず、風が強いと本日の目的のオオルリが高い梢には止まりにくいため結果、観察が難しそうな日ですし、その通りでした。由加の下の駐車場から上の駐車場へ近づくにつれキビタキ、オオルリの鳴き声が多く、それに対抗するようにシジュウカラ、ウグイス等がうるさくなり、更に上に歩いていくとキビタキの鳴き声が・・しかし、姿が葉の奥で見えず、探して、探して待って、やっと一羽確認、そこへ地元の夫婦が来ての情報では、キビタキはいっぱい来てるよ、朝キビタキの鳴き声で起こされてると、別の夫婦も同様に話すことから、かなりの数がいるらしい。

さて、オオルリの方だか一向に鳴き声だけで姿が見えない。諦めて帰ろうとした時、駐車場の上、電線に風で羽がめくれ、揺れながらも一生懸命にバランスをとっていた、ありがと!私にとってご褒美がもらえたようで、そしたら空には鮮やかな7色の彩雲が出てました。

U・K

2015年5月11日 春の虫と鳥の声の競演(六間川)

六間川両岸の土手を散歩していると、ヨシ原ではウグイスとオオヨシキリが鳴き声の競演をし、田んぼの上空ではヒバリが賑やかにさえずっています。特に最近はオオヨシキリの「ギョギョシ、ギョシギョシ」の声が大きく、密集地では50メートルも離れてないくらいの所で縄張りを宣言しあっており、中には電線の上で大きな口を開いているのもいます。2月15日に初めて声を聴いたウグイスが今月半ば頃まで主役だったのですが、今は影が薄くなったようです。

カワセミも「ツィーッ」と鳴きながら水面上を高速で飛び去ります。水の上にはコガモ、カルガモがまだ少数ずつ残っていて、グエッグエッと鳴くカルガモの声がウルサイほどです。この2種は、今冬それぞれ50羽以上がこの一帯にいました。

ほかの鳥の声が聴こえないかと耳を澄ませていると、なんと虫の声が聴こえます。今どき鳴く虫がいるのだろうかと思いながら帰宅し、インターネットで調べてみると春に鳴く虫が何種類もいることを知りました。どうやら今日聞いた声の主はキンヒバリらしいと分かり、これまで「聴く耳を持たなかった」のだと反省しています。

F・A

2015年4月28日 市内における自然環境の変化等の報告(黒崎中学校区)

今年ウグイスのなきごえを聞いたのは2月20日。いつもは家の近くまでやってくるのに今回は、一度も姿を見ていない。ツバメがとんでいるのを見たのは3月20日。今もよく見かける。3月半ばぐらいから家の北側の空き地にキジがやってくるようになったので、毎日楽しみにしているところ。ものほしざおや縁台やばべの木に乗っては家の中を見ているようで、こちらの方が驚く。時には台所の窓にぶつかりあわてたり、裏を歩いている時、私を見つけるととんでにげたりする。よく見るとくちばしも目もこわいが、からだの色のきれいさには、ため息が出る。いつまで姿を見せてくれるか楽しみにしている。

H・J

2015年4月20日 近くの裏山の散歩のコースで、ニホンノウサギの死骸を発見(生坂)

いつもの散歩のコースは、比較的自然が豊かである。

以前にも時々ニホンノウサギ情報を耳にしていたのですが今日は、ニホンノウサギが天敵にやられて顔だけの死骸を発見した。豊かな自然を大切にして行きたい。

W・R

2015年4月10日 ツバメ(高梁川の西側の踏切の周辺)

4月9日午後2時過ぎに今年初めてツバメを見かけました。

高梁川の西側の踏切の周辺をおよそ10羽のツバメが盛んに飛び回っていました。

1時間前に通った時は見かけなかったのに。

今年は早いのか遅いのかよくわかりません。

O・K

2015年4月10日 今年初めてヒバリの鳴き声を聞いた(一ノ口水門の東側の高梁川河川敷)

暖かくなったから今年初のヒバリの声が聞こえました。

二羽鳴いているようで鳴き声が微妙に違っているように思いました。

ウグイスもよく鳴いています。

O・K

2015年4月10日 恋の季節 動物二態(郷内と上ノ町)

1話 コイの季節

植松駅の西側の郷内川ではコイの群れの遡上が始まってます。大きな雌を先頭に大小のコイ、5~6匹が背びれを水面に踊らせながら、我先に雌に体当たりして時に大きな水音を立ててます。今年も、郷内川に春がやってきました。

2話 エナガの巣作り?

4月4日の我が家のベランダに2羽のエナガがやってきました。(写真)

私たち夫婦のいる傍のガラス戸へぶつかって来るではないですか。なになに?

時に戸のふちにホバリングをして中を覗き込むしぐさ、すごい!何をして欲しいの?とはしゃぐ夫婦、幸せな時間は暫く続きます。しかし、それもつかの間、我が家の猫ちゃんが猛烈な勢いで奇声を発してガラス戸に突進して終わりました。きっとガラスに写る姿に恋のライバルを見たのでしょう。

U・K

2015年4月1日 ルリビタキ(郷内)

今日は春が来た。気温も上がり鳥たちも北へ帰る頃、帰る前にルリビタキに会いに行こう・・と思い、児島の竜王山へ登る。少し登ったところで早速、ルリビタキの雌が現れる、写真の左の枝の上、見えますか、5分くらい、5Mの至近距離で真ん丸い可愛い瞳でこちらを見ては、地面に降り餌を捕っていました。また頂上を経て、反対側へ降りる途中で今度は雄と遭遇、こちらは数十秒程度で藪に消えたので写真に出来なかったのが残念。でも、美しいブルーと黄色の胸毛、珍しさとミックスされ感動の一日でした。

U・K

2015年4月1日 由加周辺

由加周辺の南側の33観音の2番、1番、32番~26番を歩く。

琴浦北小学校の隣の駐車場へ車を止め、県道を渡り上記の順に歩いた。毎年歩いていますが、今年は33観音を歩く人が減ったようで道が荒れている。たとえば、倒木がそのまま、雑木が道に張り出す。しかし、歩く分には問題なし。途中のため池でコーヒーを沸かし一服、(写真は台の池)

里山の風景の残るハイキングコースです。

もう一つの写真は、巨石に囲まれた32番の観音様です。

U・K

2015年3月24日 キジ(雉)を見つけた(水江の渡し場東付近)

声は聞こえど姿は見えずということで、何回も行っていたが中々会えず。船頭さんや山歩きをしている方たちからも何回もキジを見たと聞いていましたが、やっと写真をとることができました。この日は親鳥だけで草むらでじっとしていました。他の人は子供のキジも見かけたそうです。

我が家からも毎朝キジの鳴き声が聞こえていましたが、橋の工事の関係か河原からキジの鳴き声は聞けれなくなっています。

O・K

2015年3月23日 ワカメ(鷲羽山周辺の海岸)

海岸でワカメが収穫できます。かなり成長していますが、これから茎とメカブがおいしい時期です。潮も夕方の時間が低くなるので出かけやすいと思います。海岸の岩場だけでなく、波止場や防波堤の低い場所にはたくさん生えていますので、散歩がてら、出かけてみればいかがですか。

S・K

2015年3月23日 アケビ(ミツバアケビ)(鷲羽山一帯)

暖かくなり、いろいろな花が咲き始めています。鷲羽山一帯のアケビのつるにつぼみが出はじめました。日当たりのよい場所では色づいたものがあり、まもなく開花すると思われます。面白い花を見て、秋の収穫も楽しみです。

S・K

2015年3月23日 柳井原貯水池のふな(ゲンゴロウブナ)取り(船穂町柳井原)

昔から食べられていた「ふなめし」を地区の人達にふるまう「ふなめしまつり」の為毎年この時期に漁が行われます。この日も前日に貯水池に貯水池にしかけていた網をひきあげました。ひきあげるのが大変な量がかかっているものもあれば、数ひきのもりもあり、場所によっていろいろでした。2.5キログラムもある長さ約45センチメートルくらいのもいました。コイやブラックバス(オオクチバス)もかかっていました。2月15日には、皆さんのお腹の中に入りおいしくいただきました。

O・K

2015年3月16日 ヒヨドリ(福田中学区)

今年は畑にヒヨドリが集団(20羽~25羽)でやって来てみるみる葉物は食べられてしまった。ほうれん草までとは初めてである。5、6人に聞いたが、どの地域(児島、西岡、早島、福田など)もひどいと言う。山にえさがないのだろうか?

T・S

2015年3月16日 カワラヒワ(福田中学区)

朝早く浦田の里を歩いていると車道にアオジ、シロハラが出てきてうれしくなります。先日は田んぼにスズメの集団だろうと軽く見ていたら、なんとカワラヒワ!電線に止まっているのを数えると25羽位いてこの日もラッキーな一日となりました。

T・S

2015年3月16日 ウグイスの初鳴き(福田中学区)

毎朝のウォーキングでウグイスの初鳴きを気にしながら歩いてた。2月26日にはウグイスが練習しているなと思っていたら次の日には同じ場所ではっきりと初鳴きを聞いた。3月8日にはあちこちの山から鳴き声がにぎやかに聞こえ出し春間近を感じる。

T・S

2015年3月11日 アオゲラ来る(中山公園付近)

前回、ルリビタキの報告をしました。その後も竜王山では毎回の登山で見られていますし、王子ヶ岳でもよく見かけます。さて今回は、児島の中山公園とその周辺でやっとアオゲラの姿を確認しました。

2月の中旬ころから散歩の折、ぴゅーと言う鳴き声が時折聞こえてて正体を見たくて探してたのですが駄目、しかし、3月2日の日公園近くのニセアカシア(和名:ハリエンジュ)の群生地から鳴き声が聞こえ、探すこと10分後ついに発見。10mの近さで図鑑で見るような頭の赤い、薄緑の背中、しましまの腹、感動!!アオゲラ参上5~6分、近辺の木々にとまっては登り、最後は中山公園へ向かい飛び立ちました。

これからも正体が分かった以上、再会を楽しみ双眼鏡を片手にウォーキングをします。

時を同じくしてアトリの群れが公園に毎日やってきてます。カワラヒワと仲良く芝生に降りて餌をついばんでいます。後はシメが来れば全員集合なんですがね。そうそう今年はコジュケイが来てませんね。他に、池の中にはハシビロカモが居ますが、カワセミが見えませんね。

U・K

2015年2月23日 モズの鳴きまね(倉敷市中島)

先日、畑で作業をしていましたら電線に留った鳥が「グィーピチュクリピチュクリ、グィー」と鳴きます。「あれ?この鳴き声はツバメの声だが、いまからツバメが来る訳なし」とよく見てみましたら一羽のモズがさかんに鳴きまねをしていました。その鳴きまねが実に見事でツバメそっくりでした。それにしてもツバメの声は昨年聞いたものをよく覚えているものだと感心。早く春が来るように、ツバメさんを呼んでいたのかもしれません。

※百舌鳥というように他の鳥の鳴き声をまねるのが上手と聞きました。

T・Y

2015年2月16日 平成27年1月末(黒崎中学校区)

自宅の周辺には、いくつか池があります。カワセミがいるというのは、うわさに聞いていました。ほとんど毎日、何年も通っているのに、今回初めて、それも1週間に2回もカワセミがとんでいるのを見ました。1月末には、南から北へ、2月初めには、北から南へ。あまりにもきれいな色なので、本当に”うわあっ“と思います。さおに止まったムクドリは、とても大きく、羽をふくらませてまるでハトみたいです。そろそろウグイスのなきごえがきこえるはずなのですが、寒さがきびしいからまだみたいです。アオジが地面を歩き回っています。落ち葉の間に何があるのでしょう。

H・J

2015年2月10日 ヒヨドリ(倉敷西)

我家の庭先に「アクラの樹」(大木)が有ります。毎年今頃になると沢山の青い実が赤くなります。最近トリが「フン」を落としているな!と思っていましたら今朝突然に夜明頃にヒヨドリの大群がやって来ました。9時頃にはヒヨドリは近所の屋根、電線に並んで見ています。アクラの赤い実もみごと食べつくしていました。下には「フン」と「赤い実」と「葉」とまき散らしていた。この3年位はトリが来なかったので実はそのままで次の新しい実が出来て不自然でした。今年はすっきりして良かったです。

S・K

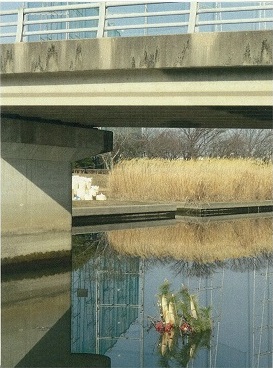

2015年2月10日 カワセミに会える散歩コース(倉敷川 山陽ハイツ西周辺)

倉敷川周辺は私の散歩コースのひとつで、特にカワセミに出会えるのが楽しみです。

主に小瀬戸から藤戸寺下の盛綱橋までの2キロメートル余りを歩くのですが、1月20日には7回(おそらく7羽)出会って幸せな気分になりました。

今朝は、護岸ブロックの上に2羽が並んで川の中の獲物を狙っていました。川にはカイツブリ、ヒドリガモなどがいて、田畑や公園にはヒヨドリ、ムクドリ、メジロ、ヒバリ、カワラヒワなどを見ることができます。

今日は、橋の下で正月飾を見つけました。カラスに破られたごみ袋が川岸に流れてきているのも見えます。心無いことをする人がいるものです。

F・A

2015年2月10日 市内における自然環境の変化等の報告

本日は地域情報ではなく西日本での吉報です。

南半球の一等星カノープスが見える頃となりました。

以前、NHKのコズミックフロントで特集されていて、内容はこの星が見えるのは地球の傾きが一番北向き、すなわち冬のみ、それも西日本~南日本で見ることが出来る貴重な星です。信州の伝説で真冬には湖を渡る龍が現れると言われる、それは赤い星が龍の目に見え南側の湖水の水面の上を移動する、その姿を地元のカメラマンが苦労して撮り、感動してとりこになっている内容でした。

しかし、倉敷市に住んでいる私たちには晴れた夜には、星座表で時間をしらべれば必ず見れますよ。

写真は2月1日の22時、我が家の2階から撮影したものです。シャッターを30秒開放したためすこし動いていますが肉眼でも良く見えました。

U・K

2015年2月2日 近くの鳥(黒崎中学校区)

新しい年を迎え、ますますはりきって、野鳥をたくさん見つけたいと思っています。時間の許すかぎり外を見ることにしています。初めて見つけたのが「アリスイ」、ちょっとホオジロに似ている。庭でも見かけ、ひょっとしたら今まで見ていたのに、気付かなかっただけかもしれません。エナガ、メジロ、シジュウカラ、アオジ、カワラヒワ、ジョウビタキのメス・オス、どの鳥も忙しく動き回るので見ていて飽きません。木にぶら下げた、リンゴや油のかたまりをとても上手に食べるのがメジロ。近くの公園で久しぶりに見かけたのがツグミ。道路でもこわがらず歩いているのがセグロセキレイ。とんでいかなければ話しかけたいぐらいです。

H・J

2015年2月2日 ルリビタキ来る(児島 竜王山)

2015年になり児島地区(ふれあいの森、鷲羽山、竜王山、王子ヶ岳、中山公園等)の鳥の観察報告会です。毎年見られる冬鳥ではヒヨドリ、モズ、ジョウビタキ、メジロ、ホオジロ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、アオジ、カワラヒワ、シジュウカラ、チョウゲンボウ、ノスリまでは数えることが出来たのですが、そのほかの常連でマヒワ、シメ、アトリ、ルリビタキが現れないと思ってたら、ルリビタキは8日の午前中に竜王山へ登山中に雌雄を目の前で見ることが出来感動しました。鳴き声はジョウビタキに似てヒッ、ヒッ、ヒッと強い声です。昨年の冬は、このほかに、イカル、センダイムシクイも出会いは少ないものの姿を見ました。

そうそう、上記から抜けてました常連のエナガ、ヤマガラもいますよ。全体としてはツグミ、シロハラ、ヒヨドリ、メジロが多いように思われます、カモ類の水鳥も鳥もため池(特に郷内地区)、郷内川で多い。

これからも双眼鏡を片手に、感動をいただきに野山を駆け巡りますよ。

U・K

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ