自然保護監視員だより(2016年1月~6月)

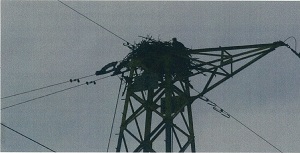

2016年6月15日 今年も鉄塔にオオタカ?が子育てを始めている(生坂)

今年も昨年に引き続き、オオタカ?が子育てを始めており、仲間の情報では、ヒナは順調に育っているようです。(6月14日情報、双眼鏡で観察)

W・R

2016年6月15日 もう秋の七草ハギが咲き始めた(生坂民有林道)

今年は、気象異変か?早くも秋の七草のひとつハギが咲き始めています。

W・R

2016年6月15日 ツバメの巣立ち(茶屋町)

自宅にツバメが巣作りし、ひな6羽が育っていましたが、6月10日に巣から出て飛び立つ訓練を始めていました。夕方には巣の近くに帰って、親鳥から餌をもらうシーンも観察できました。朝から夕方まで飛行訓練や餌の取り方などを学んでいるように見えました。

S・K

2016年6月15日 カルガモ(茶屋町)

カルガモは4月頃は近くの川にたくさん見かけましたが、最近は川では見かけません。この日は近くの水田につがいと見られる2羽が飛来してきました。代かきまえの水田で餌を探していました。しばらく撮影していると2羽は水田の中を歩いて遠ざかっていきました。

S・K

2016年6月15日 おいしい海藻類(鷲羽山周辺の海岸)

食べネタです。

- ワカメやメカブが大きくなりました。軽くゆでて細かくし二杯酢と混ぜて、ごはんにのせて食べます。

- ヒジキが伸びています。鉄鍋でゆでるとまっ黒に変身。乾燥したものより断然おいしいと思います。

- テングサ(マクサ)が打ち上げられています。乾燥に手間がかかりますが、作ったトコロテンは最高です。

S・K

2016年6月15日 アメフラシ(ウミウシの一種)の産卵(鷲羽山 久須美鼻)

海岸の転石の間に黄色やオレンジ色のパスタ。

これはウミウシ(軟体動物で、貝に近い)の一種アメフラシの卵塊です。

干潮時の波打ち際で、親個体を見ることもできます。親の体長は25~30センチメートルくらい。

大きなナメクジという感じです。

S・K

2016年6月15日 スナヂャワン(ツメタガイの卵塊)(大畠南の砂浜)

冬から春にかけて生長した海藻が枯死したり波によって切れ、浜に打上げられる季節になりました。細片化した海藻は貝類の食物となり栄養を蓄えた貝類の産卵期を迎えます。干潮時の浜によく見られるスナヂャワンは、巻貝のツメタガイが粘液と砂粒を固めてつくります。卵塊とは、とても思えません。

S・K

2016年6月15日 ハクセンシオマネキ(下津井)

ゴールデンウィーク頃から姿を見せはじめました。

5月中旬までは、暖かい日に多くの個体が現れました。どうも最高気温が25℃を超えると活発に活動しているようです。

余裕ができたら、もっと詳しく出現する条件を調べてみたいと思います。

S・K

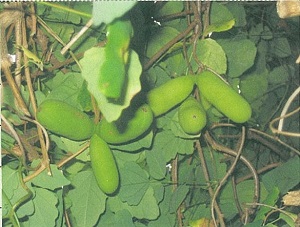

2016年6月15日 ミツバアケビ(鷲羽山一帯)

梅雨入りが近い鷲羽山、山の緑が目にしみるようです。

久しぶりにアケビ棚をのぞいたら、親指くらいの可愛い実ができていました。

秋の収穫が楽しみです。

S・K

2016年6月15日 ツバメ(茶屋町)

今回は親鳥2羽が巣に餌を運んできたところを撮影できました。

前回(5月末)より約2週間、ヒナは大きくなり、鳴き声も元気が出てきました。

親鳥はヒナが餌をねだる時、どのヒナに餌を与えたのか覚えているように見えました。

S・K

2016年6月15日 アオサギ、ムクドリ(茶屋町)

5月末、水田では田植えの準備が始まり、トラクターによる荒起こしが行われていました。アオサギ、ムクドリ、ハクセキレイは土の間から出てくる虫などをついばんでいました。トラクターを全く気にしない行動でした。

S・K

2016年6月15日 アジサイ、ハナショウブ(種松山公園西園地)

種松山公園西園地の修景池周辺ではアジサイが見ごろを迎えています。赤、青、白などのアジサイがきれいに咲いています。修景池ではハナショウブも咲いています。

S・K

2016年6月2日 ツバメ(茶屋町)

ツバメの報告2回目です。3月末に自宅にツバメがやってきて巣作りをしていましたが、5月中旬ごろヒナが6羽生まれていました。小さな巣で6羽だと外に落ちないか心配です。2羽の親鳥が忙しく餌を運んでいますが、これからしっかりした羽になって巣立つまで見守りたいと思います。

S・K

2016年5月25日 自然保護環境について(五日市~)

河川・用水等の護岸について一世代前の河川・用水の護岸は木杭に矢板又は粗朶等での簡単な、対応年数の少ない構造でしたが、現在では、3方コンクリートの水路で、水路本来の目的

である漏水の少ない流水の効率の良い構造等に代わってきています。これは時代背景や地元の要請等により、やむを得ない事と思います。しかし、石積みで作られた護岸をその場、その時の要請に応じ、表面をコンクリートで覆い補強する、あるいはコンクリート構造物に替える箇所が多く見られます。予算の都合もある事ですが、自然保護の観点からも現存の石積みの構造物は、積み直して活かしてほしいものです。施工単価検討の必要性もありますが、石積み工事の減少は、石積み技術の衰退につながり、より施工単価高騰の悪循環を生んでいると思われます。

2016年5月25日 3番川用水での生物(大島~茶屋町笹沖)

3番川用水の川掃除を実施。その時の河川内自然の状況を報告します。川掃除のため水は止め、水深0~10センチメートルになります。ただサイフォン構造で他の河川の下を用水がくぐる場所(4箇所)は深く、2m~4mの水深です。魚類・カメ等はほとんどそのサイフォン部に集まります。小型(5~10センチメートル)の魚類もサイフォン部に集まりますが、水深の浅い部分でも集団(数十匹単位)で泳いでいます。大型(20センチメートル~50センチメートル)の魚類はコイ、ナマズが一番目に付きます。例年は20~30匹ずつは目に付きますが、今年はほとんどいません。カメはミシシッピアカミミガメがいたるところにいます。日本古来のクサガメ、イシガメ等は目に付きません。スッポンは例年2,3匹はいますが、今年は目に付きませんでした。

K・M

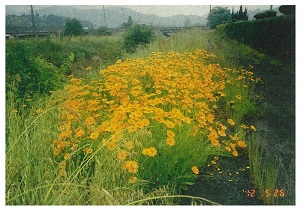

2016年5月23日 オオキンケイギク(藤戸 倉敷川堤防)

5月になって黄色い花の咲く特定外来生物に指定されている「オオキンケイギク」が目立つようになりました。倉敷市藤戸町藤戸の倉敷川堤防にも何カ所も群生地があります。花の時に刈り取れば繁殖の拡大に歯止めがかかると思います。各地域で撲滅を図っていく取組みが必要ではないでしょうか。

S・K

2016年5月23日 由加山の渡り鳥(由加山)

由加山の渡り鳥を今年も探してみた。目的の鳥はオオルリ、キビタキで毎年、観察されている。場所は由加神社、蓮台寺周辺の探鳥コースです。歩き始めてちょっと変わった鳴き声をする。すっかり青葉を付けた木々の中を探していたら、突然道路上の枝に現れたのは、喉にオレンジ色の模様、全体は黒っぽい色で覆われ、ジョウビタキのサイズ、こちらに向かって目いっぱいに何度も何度もさえずっています。珍しい鳥なのに何故かノゴマだと思いました。妻とともに感動でしばらく5メートルくらい先の小鳥を見入っていまいした(野鳥仲間に連絡して確認してもらったところノゴマでした)。その後はキビタキとオオルリを今年も観察してまたまた感動しました。オオルリは梢のてっぺんにいますから写真も撮りやすく助かりました。他にはウグイス、ホオジロ、ヤマガラ、ヒヨドリ、シジュウカラ等のおなじみさんでした。

U・K

2016年5月23日 カメ(茶屋町)

5月12日午前中、茶屋町を流れる汐入川の鶴崎公園付近でカメを観察しました。今日は天気がいいので多くのカメが甲羅干しをしていました。観察したカメは目の近くに赤い模様があるので外来種「ミシシッピアカミミガメ」ではないでしょうか。付近では川で泳いでいるのを含めて約100匹は目視できました。在来種のクサガメ、イシガメは写真では見当たりませんでした。

S・K

2016年5月12日 今シーズン初めてツバメを確認した(西坂)

今シーズン初めてツバメを確認した。

W・R

2016年5月12日 フジの花(曽原 一等寺)

倉敷市曽原の一等寺付近の山でフジの花が満開でした。クマバチが蜜を吸うため飛び交っていました。

S・K

2016年5月12日 やって来た夏鳥たち(種松山の東側登山道)

今年も夏鳥たちが種松山にもやって来て、美しい声を張り上げ始めています。東からの種松山登り口に車を停めたところ、早速キビタキが「ピッピピロ、ピッピピロ」と出迎えてくれました。正面の木の枝に鮮やかな黄色の腹を見せて止まっていたのですが、撮影に失敗しました。

ここから徒歩で散策していると、コナラの大木から「ツルチヨギミー」とセンダイムシクイの声が聴こえ、ウグイスは「ホゥ、ドケェイキョン?」と方言を交えて(?)騒がしい。遠くではコジュケイが「チョットコイ」と今日もけたたましく鳴いています。

道端ではコバノミツバツツジの濃いピンクの花が盛りを過ぎ、アケビの花が間もなく咲きそうで、木々の新緑が目に眩しくなってきました。しかし、何本かのコナラがコブ病にかかっているのが気になります。

F・A

2016年5月11日 コイの産卵(郷内川)

鯉(恋)の季節

毎年、4月中旬から郷内川へコイの群れが遡上してくる。

一匹のメスに3~10匹くらいのオスを従えて、浅い川面に背びれを出しながら泳ぐ。こんな群れが多い時には10組以上、今回も100匹は超えるくらいの数、大きいメスは60センチ以上の丸々した巨体をくねらせて泳ぐ姿は勇壮でもあります。

コイは浅瀬の草へ少しずつ産卵をして進み、その都度オスが競って精子をかけていく営みのようです。なにしろ産卵後20秒以内に受精しないと死んでしまうので、当の鯉たちは必死の仕事なのです。こんな時にミサゴなどが来ないことを祈りつつ無事の産卵を期待して帰りました。

U・K

2016年4月14日 山菜(郷内)

児島では、まだまだ花見ができる4月10日、例年では桜が終わって山菜採りとなるのですが、今年は早いような気がしますが、もうタラの芽がしっかり芽を吹いています。そうなるとノビルを採って天婦羅でしょう。しっかり球根も太ってビールも旨いはず。しかしこの記事を皆さんが読むころは終わってますね。

U・K

2016年4月14日 ダイサギとカルガモ(高梁川 潮止め堰)

今年3月末に高梁川下流にある潮止め堰に新型の魚道が完成しました。新しい魚道よりも前の魚道付近で野鳥が魚を探していました。ダイサギは小魚を捕まえていました。また、堰の大きなコンクリートブロックの上ではダイサギとカルガモが一緒にいました。付近にはカワウ、コサギ、カイツブリなども観察できました。

S・K

2016年4月14日 王子ヶ岳の桜(児島 唐琴)

今回は隠れた桜の名所?王子ヶ岳の桜の園地を紹介します。

写真のようにここの桜は青い瀬戸内海と青い空をバックにして桜のピンク色が一段と引き立つ美しい桜を見ることができる場所です。同時にコバノミツバツツジの鮮やかな赤紫の花も見る事が出来ます。ツツジは後半月ほど咲いていますし、さらにその後はミヤマツツジの真っ赤な可愛い花が山を染めていきます。しかし、この場所は車で入れない事と火を焚くことが禁止されてる事もあり写真のように殆ど花見客が入って来ません。今年も他に10名ほどハイカーが来た程度、毎年独り占め状態で弁当ぱくぱく!帰りはワラビ採りをして下山します。私の一番の桜の名所でした。

U・K

2016年4月14日 桜並木(茶屋町)

倉敷市茶屋町の旧下津井電鉄跡地の自転車道路沿いの桜並木が4月4日頃、満開になりました。傷みの激しい木もありますが、およそ1キロメートルに渡って見事に咲いています。

S・K

2016年4月11日 一斉に春の息吹を感じさせている(生坂)

今年は気象異常か?ソメイヨシノ、ワラビ、ヤマツツジ等一斉に春の息吹を感じます

W・R

2016年4月11日 ツバメ、モンシロチョウ(茶屋町)

ツバメは3月21日に、この春初めて飛んでいるところを見ました。しかし、その後は見かけなくなっていました。今日は2羽が飛んでいて、そのうちの1羽が軒下の物干し竿に止まり、撮影ができました。

毎年、我が家で巣作りをして、ヒナを育てるので楽しみです。

モンシロチョウも数日前から飛んでいましたが、今日30日に撮影成功しました。

S・K

2016年4月11日 早春の花(郷内)

早春の花を求めて福南山~林~木見~ふれあいの森をサイクリングして回った。

驚いたのは福南山ですでに山桜が三分から四分咲き、ソメイヨシノより早く咲いていました。

写真は手前がソメイヨシノがまだ固いつぼみ、その向こうに山桜、黄色はミモザの花です。

次は、ふれあいの森でミツバツツジが花開いています。

例年なら花開く順序はソメイヨシノ、次に山桜、そして4月のエンドからミツバツツジと記憶していますが、皆さんはどうですか?これでは東北の春のように一斉に花開く状態ですね。

これも地球温暖化現象??とにかく美しく色ずく春となっています。

U・K

2016年3月24日 初めて土筆が顔を出してるのを発見(生坂)

少し暖かな日が続いたせいか?土筆(ツクシ:スギナの胞子茎)が顔を出していた。

W・R

2016年3月14日 倉敷川のゴミ(藤戸町藤戸)

藤戸町藤戸の倉敷川では盛綱橋から下流では釣り客が多く訪れています。そのためになのか、最近堤防の法面にポリ袋のゴミやペットボトルが目立ちます。地元の町内会などで清掃活動をしているようですが追いついていません。投げ捨て防止のためにも、看板設置や巡回など啓発活動が必要ではないでしょうか。

添付の写真はアビオ藤戸台の西、堤防道路から撮影しました。

S・K

2016年3月14日 カワセミ(種松山公園西園地)

天気が回復模様なので、種松山公園西園地修景池のカワセミを観察しました。数人のカメラマンが撮影に来ていました。午前10時過ぎ、魚をくわえた写真を写すことができました。ここのカワセミは人がいても1時間に1回ぐらい飛来してくるので、カメラマンには人気があります。これからも成長を見守りたいと思います。

S・K

2016年3月14日 カルガモの観察(茶屋町汐入川)

茶屋町の汐入川に架かる桜橋から鶴崎公園付近までの約400mにカルガモがいます。10から20羽ぐらいのグループごとに、行動しているように見えました。護岸で休んでいる鳥や泳いでいる鳥など約60羽を確認しました。近づくと気配ですぐに遠くへ離れて行きました。

S・K

2016年3月14日 カワズザクラ見ごろ(有城)

倉敷市有城の倉敷川沿いでカワズザクラが見ごろになっています。3月3日ごろに咲き始めていましたが、陽気のせいで7日には五分咲き程度になっていました。有城の福原緑地では散策の人や花見客が桜を楽しんでいました。倉敷川沿いには2006年から08年にかけて、船倉町の入船橋から下流方向に有城付近までに約3キロメートルに約千本が植えられました。3月中旬ごろまで楽しめそうです。

S・K

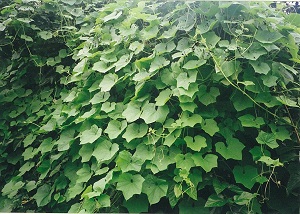

2016年3月14日 アレチウリ(真備妹コトビキバシ下)

小田川に生育していて木にはえついている周辺のにもアレチウリが多く生育しています。

W・M

2016年3月14日 アレチウリ(真備妹サルカケ小田川)

小田川の中に生育しているいろいろな植物の上にはいついて大きく広く生長しています。毎年周辺に広がっているように見えます。

W・M

2016年3月14日 メジロ、ヒバリ、ヒヨドリなど(有城 福原緑地)

3月10日、倉敷川沿いの福原緑地にカワズザクラの開花状況を確認に行きました。満開になっていました。

花の蜜を食べにメジロ、ヒヨドリが飛来して、花弁が荒らされていました。南向きの斜面では「つくし」を採取する人を見かけました。公園付近で撮影した鳥はメジロ、ヒヨドリ、ヒバリ、ムクドリ、ツグミ、オカヨシガモ。

ヒバリは空高く鳴いていましたが、3月3日に茶屋町でも初鳴きを聞いています。

ムクドリとツグミは地面で何かをついばんでいました。

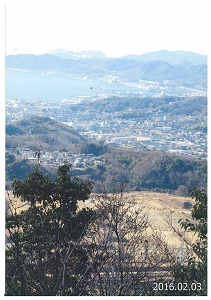

2016年3月9日 失われる自然景観(ふれあいの森)

今日は晴天、ふれあいの森のちょっと気になる現場を見に行きました。

12月に倉敷市自然史博物館友の会会員有志によるバードウォッチがふれあいの森の駐車場で行われたのですが、向かいの山に重機が入り、騒音で観察が十分に出来なかった。業者の人の話ではここで真砂土を採集するために雑木林を伐採して山を削るのです。今までは何度もここを訪れていたけど、私自身、能天気に鳥などの観察報告を何度かしてきました。しかしバードウォッチが出来ない事に疑問が生まれ、気が付くと、ふれあいの森への1キロメートルほどの間に5か所の山の切り崩し、または跡地が残されています。周辺を見るとさらに大きく山が平地に変わっています。次世代に残す事が私たちの責任ではないでしょうか。貴方の地域でも写真のような風景を見ませんか、探しませんか。

以前、真砂土を採った跡地

里山の風景の向こうに荒れた山肌が残った

ふれあいの森の頂上から下の大池近辺の山を崩して広大な土地(宅地?)が生まれました。

遠くに瀬戸の海

ふれあいの森の入口

重機で山肌の赤土が出て森が消えました

U・K

2016年3月4日 ルリビタキ(児島地区)

毎年児島地区の定点観測として竜王山とふれあいの森を中心にルリビタキの渡来時期を調べています。竜王山では2月28日にやっと出会う事が出来ました。昨年までとは違う場所で今は週一くらいで登っていて精度は低いのですが、こんなに遅いのも珍しい、昨年は1月8日でした。

ふれあいの森では2月17日に展望の森コースを歩いていたら前を道案内してくれました。ジョウビタキと同様に山道を人の歩く速度に合わせ5メートルほど先に現れては消えを数回繰り返します。ここでは上空にノスリが三度姿を現しカラスに追われたり、次はハイタカが出てきて軽くちょっかいを出していきました。ここでは昨年はルリビタキを見ていません。一昨年以前は見ています。個体数少なく美しい鳥なのでこれからも注目していきます。今年撮れた写真を添付します。

U・K

2016年3月4日 しだれ梅の木(有城)

樹齢約70年のしだれ梅の木が今年も満開になりました。この梅の木は知人が約60年前高校生の頃庭先に植えたもので,約25年前に植え替えをしたところ,成長が良くなったそうです。現在は幹の太さ約1m,高さ7~8m,枝が5~6m四方に伸びています。花は2月上旬頃から咲き始め,2月末現在で満開です。メジロが花の蜜をついばんでいました。県道倉敷・児島線の有城バス近くの有城信号を東へ入り,蘇良井戸から約80m登ると現地に着きます。

S・K

2016年3月4日 レンゲ(福田町福田)

昨年暮から今年にかけ暖冬のせいか、花の時期が早いようです。ツクシが出てきたとか聞きますが、近所の田んぼにレンゲの花が寒空に咲いていました。

T・S

2016年3月4日 ウグイスの初鳴き(福田町浦田)

前日の雨も上がり今朝は快晴。朝、いつも通る里山を歩いていたら様々な鳥のさえずりに混ざってウグイスの初鳴き!

それも数ヶ所から聞こえる。今か今かと待っていただけに急に春が来たように思えた。その日はラジオからウグイスの初鳴きの情報が何件となく伝えられ、自然界の不思議さを感じただった。

T・S

2016年2月16日 メジロ(連島町連島)

駐車場の草地にメジロ8羽を見つけました。

カメラを向けようとした所、気配を感じたのか、近くの竹藪の方へ飛び去ってしまいました。

最近は、この駐車場でジョウビタキ、セキレイ等もよく見かけるようになりました。

M・S

2016年2月16日 カモメ(下津井(西の端))

防波堤にカモメとウの仲間が仲良く並んでいます。

近くの山では数羽のトビが鳴きながら旋回していました。

M・S

2016年2月16日 冬と春(連島町連島)

暖かい日が続いています。

畑の周辺にはウメ、ツバキ、タンポポの花が咲いていました。

庭にもサザンカ、モッコウバラ等、冬の花と春の花が同時に咲き乱れていますが異常気象でしょうか。

M・S

2016年2月16日 鳥の巣(連島町連島)

竹藪の中、高さ6~7mの木に鳥の巣があります。

しばらく観察しましたが、鳥が居るのかどうかも判りませんし、何の鳥か名前も不明です。

M・S

2016年1月27日 釣り糸で犠牲になった野鳥(種松山公園東側のため池)

メジロ、ルリビタキなどが木から木へと飛び回るのを見ながら、粒江方面から種松山公園を目指して気分良く登っていたところ、「一尺谷上池」の近くでジョウビタキが目の前の枝に止まりました。追いかけると池に向かって飛び去りましたが、その先にテグス(釣り糸)に絡まり風に吹かれて揺れる鳥の姿が目に飛び込んできました。シロハラと思われる鳥は、羽にテグスが絡んでもがき苦しんだようです。

河川やため池の上の電線や木の枝から垂れ下がったテグスを見るたび、野鳥が犠牲にならないようにと祈っていましたが、ついにその現場を見ることになりました。

釣りをする人をよく見かけますが、水中の餌を探しているカモ類やカワセミを追い払うように岸辺を歩き回る人もいます。もう少し野生生物にも配慮しながら釣りを楽しんでもらいたいと思います。

「一尺谷下池」へ回ったところ、カワセミが餌を求めて池の水面を飛んでいました。

F・A

2016年1月14日 カワセミと暖冬異変?(福南山ふれあいの森)

カワセミを福南山のふもとの福林湖で見かけました。バードウォッチを兼ねて散歩していると、このため池の北東部の岸辺の梢からダイビングしてヌマムツの幼魚らしき魚を捕らえていました。今の時期、魚も少ないと見えて捕獲できる確率が低く、北から南に少しずつ場所変えてはダイブしていました。捕獲に夢中なため、近くで写真を撮ることが出来てラッキーでしたよ。

次の話題は、ふれあいの森を歩いていたらミツバツツジがちらほらと咲いているのに遭遇しました。正月明けの5日に王子ヶ岳へ登っていた時には満開のミツバツツジの木が二本もありビックラポンでした。やはり暖冬の影響でしょうか・・・・今年の花見のイベント担当者は大変そう。

U・K

2016年1月14日 オオキンケイギク(真備町箭田高馬川土手)

川の土手に生育していて毎年広がっている。そばに生育している草もどんどん少なく成り、ものすごく根のハリが良く、周辺の植物中へと入っていると思います。

W・M

2016年1月13日 アレチウリ(真備町箭田二万橋西)

川の中アレチウリが生育して、そばに生育している木に生えついて広がっています。クズより青々として茂っている。毎年広く生長しており多く成っていると思います。

W・M

2016年1月4日 庄地区山地の奥池でカワセミを見ました(山地地区の奥池)

夕方、何気なく出かけた散歩道、団地下の溜め池と隣接する若宮神社の周辺の雑木林周辺を散策中、この溜め池(通称奥池)の水面を這うように一直線に対岸に向かって滑空するカワセミを発見した。注意して眺めていると、3~4羽が互いに追いかけ回している様な仕草をしていた。そして、対岸の岸辺に張り出した樹木の枝先に停まって、しばらく休んだ後、また対岸に飛び去って行った。コバルト色の背と胸から腹にかけてのオレンジ色の対比は鮮やかで、長い嘴でバランスを取りながら、チーッと一鳴きして飛び去っていく姿は何度見ても見飽きない。まさに空飛ぶ宝石である。

S・M

2016年1月4日 池や川に冬鳥の群れ(藤戸探鳥コース周辺)

藤戸探鳥コースの一角にある「琵琶ノ甲池」「二ツ池下池」などに今年も多くの冬鳥がやって来ています。マガモ、コガモ、キンクロハジロが餌を求めて泳ぎ、ホシハジロは羽に顔を埋めて休んでいました。ヒドリガモの群れに混じって、紅紫色と緑色のナポレオンハットを被ったヨシガモもいます。バンが一緒に冬を越すようです。

付近の山林や池の堤の下に広がる畑の生き物を探しながら、4羽のドビが上空を舞っていました。

コースから外れていますが、昨年は天城小学校の前の倉敷川に20羽以上のオオバンがいました。今年は群れが見えないようですが、1キロメートルくらい上流に1羽います。夏に見かけた個体だと思われます。

F・A

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ