自然保護監視員だより(2017年1月~6月)

2017年6月14日 ツマグロヒョウモン(茶屋町)

自宅の庭に「ツマグロヒョウモン」が飛来してきました。花にはあまり止まらないで、地面や植物の茎などに止まっていました。図鑑で見るとパンジーやビオラを好むとありました。羽の模様からメスと思います。

(観察日:2017年5月28日)

S・K

2017年5月29日 オオキンケイギクの群生地(西田)

駆除の必要な特定外来生物のオオキンケイギクの花が咲いています。六間川堤防道路東側の法面に2カ所の群生を確認しました。倉敷市のホームページで自宅での栽培は禁止となっていますが、道路沿いなどは見過ごされているようです。花が咲いているときに刈り取らなければ、種子ができると広がることが懸念されます。

吉岡川(粒浦。黒石)や倉敷川(藤戸町藤戸、藤戸町天城)の堤防でも群生地が何カ所か確認できます。

自然保護監視員が担当エリアで群生地調査をしてみてはどうでしょう。

S・K

2017年5月29日 ツバメの巣立ち(茶屋町)

ツバメのヒナが自宅の納屋の巣で育っていましたが、5月19日に巣立ちをしました。当日午前8時半頃の観察では巣の中にいました。昼間は留守にしており、夕方6時半頃帰宅すると物干し竿に3羽が止まっていました。親鳥と一緒に飛行訓練をする姿を見ることが出来なくて残念でした。うまくに飛び立つことが出来たので、巣だった場所にねぐらとして帰ってきたと思います。親鳥も戻ってきましたが、次の産卵を行うのか気になります。

(観察日:2017年5月19日)

S・K

2017年5月29日 由加ホタル里の紹介(由加山)

5月の由加山の魅力を探るため、由加周辺をサイクリングしてきました。美しい新緑はもちろん、うるさい程のウグイス、キビタキのさえずりが蓮台寺周辺では聞こえますがその裏の桜園地から東に進むと鳥の声はほとんどなくなりました。さらに道なりに南下してくると森から里山の風景へ。しばらくして由加ホタルの里の細道へ入りました。道は6月初旬のホタル祭りに合わせて整備され準備は整ってきていました。

そこで、このホタルの里はホタルの乱舞する夜はもちろん素晴らしいのですが、今日紹介するのは昼間のホタルの里です。公園として作られ、管理されているため花も多く(写真はウツギ、花しょうぶ、他にも多いい)写真のように屋形橋などいくつかの橋と、簡易トイレも設置されていますので安心です。特に花は6月のホタル祭りに合わせて開花するする花が多いので、この時期にどうぞ。

それから注意事項!ホタルを見たいならホタル祭りは避けましょう。大変な人が集まり駐車場はなく、渋滞し遠くへ駐車、屋台も出て明るくなりホタルも数が減ります。ぜひ、その前後の夜に行きましょう。手にも止まってくれますよ。

(観察日:2017年5月14日)

U・K

2017年5月29日 ツバメの子育て(茶屋町)

5月になってヒナの誕生に気づきましたが、親鳥が毎日餌を与えているので大きく育っています。誕生から約2週間で目がはっきりして、少しずつ羽毛も伸びています。鳴き声も大きく、親鳥が近づくと大きな声で餌をねだっています。親鳥はどのヒナに餌を与えたか覚えているようですが、2羽が入れ替わりながら餌を運んでくるので、しばらく見ていると同じヒナが受け取ることもありました。写真撮影でカメラを向けると親鳥は威嚇するような鳴き声を出します。鳥類はレンズが天敵の蛇などに見えると聞いたことがあります。くちばしからヒナの口に昆虫を入れた瞬間が撮影できたので撮影は終わりにしました。驚かせて申し訳ない気持ちになりましたが、今回の撮影後も親鳥が餌を運び続けているので安心しました。

S・K

2017年5月29日 由加の5月(由加山)

由加の5月のバードウオッチングをいつも楽しみに歩いてます。今年はどうかなと・・・?

定番のキビタキは何羽も鳴き声と一羽の姿を見ることが出来ましたが、もう一つの定番のオオルリが鳴き声も姿も見せてくれません残念。また寄ります(昨年はノビタキまで現れたのですが)

もう一方、由加の桜園地にたどり着いたらツツジの花が出迎えてくれ、ほっと気持ちを慰めてくれました。

U・K

2017年5月10日 ツバメのヒナ誕生(茶屋町)

我が家の納屋の梁に作った巣では4月末からメスが卵を温めているようにみえました。

5月になって、ツバメの親鳥が頻繁にフンを加えて飛んでいるのを見かけました。夕方、巣を観ると3羽のヒナが確認できました。まだ、眼が開いていないようでしたが、鳴き声だけは大きいです。

親鳥は頻繁に餌を運んでいますが、写真は親鳥のいない時に撮影しました。元気に巣立ってほしいと思います。

S・K

2017年5月10日 ハクセキレイの求愛行動(茶屋町)

5月2日午前7時過ぎ、近くの田んぼで2羽のセキレイを見つけました。背中の黒いオスが尾を振って草の中のメスに近づいていました。その後、オスは背中に乗って求愛行動と思われる行動を始めました。ほんの1分足らずでしたが2羽は飛び立ちました。2羽は田んぼの上を仲よく飛んだり、地面を散歩したりしていました。うまくつがいになったのでしょうか。

(観察日:2017年5月2日)

S・K

2017年5月10日 ケリの観察(茶屋町)

午前7時すぎ、田んぼで「キリッ、キリッ」と鳴き声がするので見ると野鳥が1羽いました。鳩ぐらいの大きさで薄茶色の胴体、くちばしは黄色、眼は赤く、調べてみると「ケリ」でした。

S・K

2017年5月10日 瀬戸のツツジとキジ(鷲羽山〜王子ケ岳)

桜も終わり、これからが見ごろとなる瀬戸内海沿いのツツジを見に鷲羽山~王子ケ岳へサイクリングとハイキングを試みました。気温も少し下がり肌寒さのなかでしたが、海沿いの潮風が最高!トウチャコの日野正平さんの気持ちがよくわかります(今まさに岡山を通過してましたね)

さて、レポートに移ります。ツツジ(コバノミツバツツジ)は満開をやや過ぎた頃でした。この花は特に瀬戸の海岸沿いから島の石灰岩質のやせた真砂土に密度が高く桜に負けない赤紫の花で山を覆います。写真はツツジのほか白の山桜とジューンベリーが以外にも多くまざって一層のお花の山となります。特に鷲羽山と王子ケ岳が見事です。それに、王子ケ岳にはわらびがいっぱい!登ってみませんか。

次にこの時期、国鳥のキジがよく姿を現します。ダーウインが来た!でも紹介されてましたが恋の季節なのでしょう。

(観察日:2017年4月19日)

U・K

2017年5月10日 イソヒヨドリ(中庄)

平成29年4月18日午後3時過ぎ、マスカットスタジアム北側3階踊り場付近でこれまで見たことのない野鳥を撮影しました。

図鑑で調べると、色や体長などから「イソヒヨドリ」ではないかと思います。図鑑によると、イソヒヨドリは体長25センチぐらい、頭から胸付近まで青く、腹は赤茶色、海岸近くの岩場などに住み、一年中見かけるとありました。

海辺にすむ鳥がなぜ中庄付近に飛来したのかわかりませんが、マスカットスタジアム周辺は池や用水路があり、生息環境があっているのでしょうか。

S・K

2017年4月20日 電線にとまるツバメ(児島味野)

良い天気だったので庭に出ると、鶯(うぐいす)の鳴き声に交じり、ピチクリ ピチクリ ピィ・・・と聞き覚えのある鳴き声がします。見上げると、向かいの電線に1羽、そして、周りを飛び交うツバメが見えました。えっ、もうツバメ!・・と思いながらシャッターを押しました。

南からの飛来ツバメか、それとも、越冬ツバメか?どちらしにしても早い気がする。

(観察日:2017年4月14日)

S・T

2017年4月20日 ちょうちょ(モンシロチョウ)(児島味野)

陽気に誘われて庭に出てみると、花の咲き始めた紅白の葉ボタンの周りや隣の菜園でちょうちょ(モンシロチョウ)を見かけました。そういえば今日は暑いくらいの気温です。

(観察日:2017年4月14日)

S・T

2017年4月20日 川崎学園のサクラが咲き始めた(生坂)

今年は、ソメイヨシノの開花が遅れている。

昨年は、3月31日頃であった。

W・R

2017年4月20日 レンゲとモンシロチョウ(茶屋町)

近くの休耕田でレンゲが咲き始めています。まだ、花数は少なめですが、チョウが羽を休めていました。ここ数日倉敷市の気温が20度前後で推移しているので1週間から10日ぐらいで見ごろになるのではないでしょうか。チョウは羽を広げていないのですが、モンシロチョウと思います。

レンゲにはミツバチと思っていましたが、天気が曇りで少し露が降りていて、活動前だった可能性もあります。

(観察日:2017年4月6日)

S・K

2017年4月20日 カメ、アマガエル、キチョウ(茶屋町)

4月4日は日中の気温が20度近くまで上昇。用水路の水温を測ると14度ぐらいでした。

そのためでしょうかミシシッピアカミミガメが水面に浮かんでいました。ミシシッピアカミミガメは冬眠から出てきたばかりなのか、甲羅には土らしいものが付いていました。このミシシッピアカミミガメは魚や水草などを食べるため、生態系に影響を与える恐れがあるそうです。

また、庭ではアマガエルを見かけました。こちらも土の中にいたのか、体はグレーでした。

モンシロチョウやキチョウも数日前から飛んでいます。

(観察日:2017年4月4日)

S・K

2017年4月10日 近くの田んぼのあぜ道にレンゲ、ツクシを見つけた(生坂)

気象異変か?早くもレンゲ、ツクシを発見した。

(観察日:2017年3月22日)

W・R

2017年4月10日 民有林道に狸が出没(生坂)

民有林道に狸(アナグマの可能性もあり)が出没し、車と衝突して死んでいた。

西坂に約40年住んでいるが初めての体験である。

地元の農業土木委員さんにお願いして、ねんごろに葬った。

W・R

2017年4月10日 ツバメの観察(茶屋町)

ツバメが例年より早く3月中旬ごろに飛来してきたのを確認できていましたが、その後つがいになっている様子が確認できました。20日頃にはペアで飛んでいるところや屋根で休んでいるのを見かけました。26日には納屋の古い巣を再利用して使う姿を確認し、撮影できました。産卵が楽しみです。

S・K

2017年4月10日 イナゴ(福島)

薪ストーブ用の薪を使うため、家の横の積んである薪を移動している時、中にイナゴを発見しました。

真冬(2月15日)にイナゴが生息しているとは思いもよらず捕獲しました(下写真)。日本に分布するバッタ類は卵で越冬する種類ばかりと思っていて、これは地球温暖化がここまで進んだのかと驚いていました。

イナゴを調べて見ますと、普通の田んぼに居るイナゴは、ハネナガイナゴかコバネイナゴで、このイナゴはツチイナゴであることがわかりました。ツチイナゴは成虫で越冬が可能ですが、成虫の持つ耐寒能力は劣る。

代謝活動を落として生理的に冬眠するのではなく、なるべく日当たりが良い温かい環境に身を置いて冬をやり過ごしている。終日凍結するような環境では春を迎えられず死亡する。

虫籠内で当分は生存していましたが3月中旬には死んでいました。

K・N

2017年4月10日 公園内渡り鳥(鴨)(玉野市)

玉野市の深山公園に行って来ました。

ここの池にたくさんの鴨が集まっていました。種類はたくさん来ているようで、マガモ・コガモ・オナガガモ・カルガモ等が集まってきていました。白鳥も3羽ほどいましたが、これはこの池で飼育しているのでしょうか。

それにしても、よく慣れていて岸に上がってきて、人の周りで歩き回っていました。餌をあげる人が多いのでこんなに野性の鳥が人を怖がらなくなったのでしょうか。

自然の中で人と鳥が仲良く暮らすことができるのは幸せな事です。

(観察日:2017年2月6日)

K・N

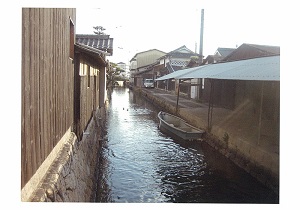

2017年4月6日 カルガモ(福島)

2013年6月、倉敷市福島内小用水路にカルガモ親子が始めてやって来ました。

その子どものカルガモが無事大きくなり、近隣六間川・三番川等にて住み着き、年々数を増やしてまいりました。

近頃では、六間川に数十匹のカルガモが住んでいます。

住宅地の近くの川にこのような鴨がたくさん住み、散歩する人々を和ませてくれます。

大事に見守りたいと思います。

K・N

2017年3月24日 冬鳥たち(林)

お寺の駐車場にメジロ、ジョウビタキ、セキレイ、ツグミ、スズメ等多くの野鳥がいます。

カラスが飛来すると全部の鳥が一斉に飛び立っ

M・S

2017年3月24日 カモの餌?(水玉ブリッジ東入口)

倉敷港大橋の工事中には、水玉ブリッジ付近で数十羽のカモを見かけていましたが、工事完成と共に数羽が残っているだけで他は何処かへ移動した様です。少し離れたレンコン畑近くの小川に何カ所か分散しているのを見かけました。レンコンを市場に出荷している農家の方は「今年は多数のカモが飛来し困っています。新芽を全部食べられてこの後が大変です」と嘆いていました。

M・S

2017年3月24日 水辺のカモ(吉岡川、新浮洲橋)

新浮洲橋の近くには数えきれない程のカモの群集です。

近づくと、対岸に飛んでいってしまいます。

田んぼにはアオサギ・チュウサギも見られました。

M・S

2017年3月17日 春の楽しみ(松江)

昨年写した可愛い写真です。

確認をと思い、今年になって4度現場に行ってみましたが、全く見かける事が出来ませんでした。

もう少し暖かくなると来てくれると期待しています。

近くの林には小鳥が沢山いました。

M・S

2017年3月13日 ツバメを初観察(茶屋町)

3月10日ごろからツバメが飛来しているのを見かけていました。13日の朝、我が家の軒下に止まったところと飛んでいる様子の写真撮影ができました。去年は3月20日ごろに見かけたと報告したので、去年より約10日早く見かけたことになります。けさは1羽だったので、つがいになっての巣作りが楽しみです。

S・K

2017年3月13日 倉敷川の水鳥(有城)

倉敷市有城の倉敷川には多くの水鳥が訪れています。オオバンは多く見かけました。

また、ヒドリガモはオオバンの間を泳ぎながら水の中に頭を突っ込んで餌をとっていました。オスは頭部が赤いのですぐにわかります。メスはコガモやマガモのメスと羽の色が似ていますがくちばしが黒と灰色なので識別ができます。カワウも数羽いましたが警戒心が強いようで近づくと飛んでいきました。このところ暖かいのでそろそろ移動の時期でしょうか。

S・K

2017年3月13日 ツクシガモ(玉島乙島ハーバーアイランド沖)

玉島の森の沖合にある人工島のハーバーアイランドの南端には東西約1000m南北約3000mの埋め立て予定地があります。現在はまだ石積みやコンクリート壁で周囲を囲っているだけで土は入れておらず広大な池のように見えます。ここには毎年冬になると多くのカモが飛来し、中でもツクシガモは徐々に増え、今シーズンのピーク2017年2月21日には148羽を確認しました。岡山県内でもツクシガモが見られる場所は他に2~3箇所ありますがいずれも一桁の羽数で、これだけ多く飛来しているのは県内ではここ以外にはありません。

ツクシガモは環境省レッドデータブックでは絶滅危惧1.B類、岡山県版レッドデータブックでは絶滅危惧2.類に指定されています。この池ではカモ類のほかにも多くのシギ・チドリ・サギ類が見られ、2015年には環境省レッドデータブックに準絶滅危惧として指定されているカラシラサギも飛来していました。

しかし、池が埋め立てられれば、これらの野鳥たちは1羽残らずどこかへ去ってしまうことでしょう。

先日お亡くなりになった元川崎医科大学の佐藤国康先生もここを人工干潟にしたいと構想を練っておられたことがありました。せっかく野鳥たちが飛来している場所です。この先も倉敷市内にある野鳥飛来地として何とか残せないものかと思いながら観察を続けています。

(この場所は立ち入り禁止区域になっていますが調査のため許可を得て入っています。)

Y・M

2017年3月10日 岩滝山へ登る(ルリビタキを見た)(田の口)

今日は風の強い中、岩滝山へ登ってみました。車を田の口の港の大鳥居の横に停めて、登山口へ歩く。

先ずは地元の荒神様の巨木のクスノキを見ながら道を左に少し進むと、上に向かう道に、しし岩、岩滝山の標識があります。それに沿って少し進むと、同じ標識が現れます。そして急坂に出て登り始めると、ルリビタキのオスの美しい姿を見ることが出来ます。いつもこの登山口をうろうろしていますから出会えるでしょう。続いてメスが現れます。さらに登ってみると、よく整備された山道となっています。息が切れる頃に、しし岩が現れ、良く管理された祠があります。そこで手を合わせて、さらに整備された道を登ると頂上の尾根に出て50mほど歩くと見晴らしの良い頂上に出ます。ここの展望は東からの西の竜王山にかけての児島の街並みを一望のもとに開けます。反対の展望は唐琴の浦から王子ヶ岳から、大槌島の瀬戸の海がよく見えます。このコースは往復約一時間で気軽に歩ける展望の良い児島一級の場所だと思います。それに海に近い山なので小鳥の種類も多く、バードウォッチングにも良いところです。

U・K

2017年3月10日 ヒヨドリの観察(茶屋町)

自宅の庭でピーヨ、ピーヨと鳴き声がするので見るとヒヨドリが枝に刺したみかんをついばんでいました。警戒しているのか辺りを見回して、素早く突いていました。撮影しているのが分かると直ぐに飛び去りました。ヒヨドリの飛来が理由なのか、メジロが来なくなりました。

S・K

2017年3月10日 尾原の自然歩道(郷内)

尾原の自然歩道

木見駅を下車して森池を経て尾原の分校を右に見て県道を横切り、葛原(くずはら)へ入る。

ふれあい森の標識を見て、自然歩道の標識にそって右の道をゆっくり登ると、無人の民家が二軒ある。そこの左下に細い、草に覆われた道がある。これが自然歩道のようだ。約300mくらいの右が竹林(モウソウチク)。左が水田跡の湿地帯。30センチメートルくらいの細い道を歩いて小川を横切ると、道があるガイドの縁石が並ぶ。その後はふれあいの森のぬかつぼの池へ出る。そこまでのアプローチが良い。右手に渓流?のせせらぎを聞き、左手に昭和の中頃までは水田の跡と思われる段々畑が続く。そして前方が明るくなると池に出る。

民家の傍の300mくらいの道を歩けるように整備してくれたら、ふれあいの道に抜ける良い遊歩道になるのですが、なんとかならないですかね…。ここは夏にはホタルが乱舞しますよ。

U・K

2017年2月20日 メジロ(茶屋町)

2月になって我が家の庭にも「メジロ」がやってくるようになりました。

みかんを木の枝に刺して待っていると4羽が入れ替わりながらついばんでいました。

ペアで行動するようで、1羽は見張り役でしょうか。

3年前には足環が付いたメジロが来ましたが、今日の鳥には足環が付いていませんでした。

ヒヨドリに追い払われることが多く、ゆっくりついばむことが出来ないようで、かわいそうに感じました。

S・K

2017年2月20日 ため池に氷が張っていた(生坂)

今年は気象異変?寒波が長期間続いた為か?ため池の氷を確認した。

西坂に約40年住んでいるが初めての体験である。

W・R

2017年2月20日 タケノコ(広江)

暖かい日が続くので妻とタケノコ堀りに行きました。

残念ながら3本しか見つかりませんでした。

H・Y

2017年2月20日 ジョウビタキとメジロの観察(茶屋町)

太陽が出ていて風が弱く、暖かくかんじられた時間に自宅の庭で鳥の鳴き声がしました。

先日からつがいで来ているメジロでした。

今回はツツジの枝にとまり「毛繕い」の最中でした。

みかんや花の蜜をついばむシーンはよく見ましたが、2羽が仲良く「毛繕い」をするところを、初めて撮影できました。

しばらくするとジョウビタキが近くに来ました。

頭部の銀色がはっきりしているので雄と思います。

S・K

2017年2月20日 オオキンケイギク(真備箭田)

真備町下二万県道、他の植物が見えないほど広がっている。

毎年、広がっています。

W・M

2017年2月20日 アレチウリ(真備箭田)

真備町箭田橋、東の川の中に他の木に張りついています。

ずいぶん広がっていて、周辺の植物が茂りにくくなっている。

W・M

2017年1月24日 コウノトリ現れる(木見)

木見の森池にコウノトリが来たよ、の友達からの情報があって、数回通えば見れるかなと思って行けばなんと目を疑わんばかりに干上がった池の中ほどにいました。とてもラッキーと叫んでしまったほど。周りには、ダイサギ、マガモ、コガモ、ヒドリガモ、アオサギなど賑やかな冬鳥の集まりでした。

コウノトリは、三年ほど前に森池の上流に飛来してニュースになりましたが、その後姿を見せず、あきらめていた矢先の出会いです。ただ前回と同じコウノトリかどうかは確かめる事は、距離が離れていて足環のNo.を見ることが出来ませんでした。(前回はNo.6)

ネットで分かりましたよ。今回、飛来したコウノトリは千葉県野田から来た、未来(ミキ)ちゃん(メス)だそうです。背中に発信機があり、行き先が管理されているそうです。12月の中旬ころに飛来したそうなので、まだいてくれそうですね。

U・K

2017年1月24日 カワセミ(茶屋町)

平成28年12月24日の午前9時前、自宅前の用水路にカワセミが飛んできました。

月に1回ぐらいは見かけていましたが、初めて撮影ができました。

カワセミは屋外の洗い場にとまって様子をうかがっていましたが、カメラを持って近づくと飛び立ちました。次にいつ会えるのか楽しみです。

S・K

2017年1月5日 ニホンスイセンが咲き始めた(生坂)

今年は気象異変か?早くもニホンスイセンが咲き始めている。

例年では、年明け中旬である。

W・R

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ