自然保護監視員だより(2019年7月~12月)

倉敷市自然環境保全条例の規定に基づいて自然保護監視員を委嘱し、自然環境の保全と回復に関する施策への協力や情報提供をいただいています。

ここでは、自然保護監視員の皆様からお寄せいただいた市内の「身近な自然」に関する情報をblog形式でご紹介します。

2019年12月31日 庭にくる鳥と生き物(玉島黒崎)

木々の葉が落ち、まわりがよく見えるようになりました。

集団でとんでくるのは、エナガとメジロ。とても忙しそうです。1羽でやってきて、せわしなく動いて、すぐわからなくなるのはウグイス。あまり人をこわがらずよく見えるところにとまるのが、ジョウビタキのオス。メスはまだ見ていません。キジは、あれっと思ったら、こちらを見ています。声をかけると、そそくさと逃げ出します。いつもわかっているのかしら、と思います。

庭でタヌキを見たのは、1月12日。走っているのを見て何かわからなかったけれど、毛が半分なかったので、タヌキと思いました。近所の方とタヌキのことを話していたら、どうも、そのタヌキ、近くの家の庭の猫用毛布の中に住んでいるらしい。毛が半分ないとのこと。えさをさがしに我が家まで来たのでしょうか。

イノシシは、つかまったらしく、被害はありません。でも暗いときに外に出るのはこわいので、用心しています。

今年は、暖かいので、鳥たちも過ごしやすいかな、今日もとんで来ないかなと、時間があると外をながめています。

あっ、うれしいホオジロが来た。あっ、とんでいった。残念。

H・J

観察日:2019年12月末

2019年12月31日 タヌキに困惑(連島)

春から二匹のタヌキが畑に出て来て、四軒の農家は芋やトウモロコシは全滅でした。

我が家もトウモロコシは収穫前にきれいに食べられました。日常はいたる所に穴を掘り、ミミズを食料にしているようです。

近所の家では夜、水路から庭まで来ているが防ぎようがなく困っています。

M・S

観察日:2019年10月

2019年12月31日 ホタル(玉島長尾)

玉島長尾地区の明見と百々地区にホタルを探しに行きました。

明見地区で一匹、百々地区で三匹みつけました。

近所の人に聞いてみたら「6月になって一匹か二匹みかけるようになったよ」と教えてくれました。

もう少し増えるといいなと思いました。

T・T

観察日:2019年6月5日

2019年12月31日 アゲハチョウ(玉島北)

自宅のレモンの木の新芽に2個ずつ卵をうんでいました。

少し小さめのアゲハチョウでしたが、今年はじめて見ました。

T・T

観察日:2019年5月5日

2019年12月8日 カワセミを見た(児島市街)

カワセミを児島市街の小田川で見たので報告します。

良い天気につられ、児島の図書館までウオーク、途中、小田川に沿って歩いていたらカワセミの鳴き声が聞こえ、コバルトブルーが飛ぶ!

その先に止まるとそこには、もう一羽のカワセミが待っていた。

つがいなのか?並んでいたり離れたり、さあカメラだ早くしなきゃ!!焦る!

カメラが出て用意してたら一羽が私の足元をコバルトブルーの背中を見せて河口へ飛び去った。

まだ残ってる一羽がいる。気を取り戻してシャッターを押しました。

やがて傍にハトのつがいがやってきて、傍で熱々のラブラブ。カワセミ君は知らぬ顔でした。

今日はいい出会いをもらうことが出来ました。犬も歩けば棒に当たる!

U・K

観察日:2019年12月8日

2019年12月1日 変態しないオタマジャクシ(福島)

前回報告しました、”越冬したオタマジャクシ”ですが、そのまま金魚鉢の中で暮らしています。

今年の春から夏にかけて皆変態して蛙になると考えていました。

4匹の内1匹は6月に足が生え始め手が出てしっぽがなくなり小さな土蛙になり、金魚鉢から出ていきました。

しかし、残りの3匹はまだオタマジャクシのままで鉢の中で泳いで居ます。

この調子ですと今年の冬もオタマジャクシのままで越冬するのでしょうか。

条件によっては変態しないオタマジャクシも居るのですね。

K・N

観察日:2019年12月1日

2019年11月20日 擬態生物(総社市)

福山の北側斜面、幸山城跡付近を散策中、落ち葉の中で落ち葉によく似た生物発見。

本当の名前はわかりませんが、俗名”スムシ”ではないかと思います。

何はともあれ、羽を広げた時は少しピンクかかっているので、わかりますが、羽を閉じたときは、生物か落ち葉かわかりません。

下の写真左側中央に蛾が居ます。

K・N

観察日:2019年11月20日

2019年11月18日 今年の瀬戸の海の異変(児島沿岸)

地上では紅葉が10日ほど遅れているとの声をよく耳にするこの頃ですが、これは海でも同様に異変が起きています。

11月の中旬なのに海水温度が20度を超えて、結果、海の中で何が起こってるのか人の声を集めてみた。

まず私は釣り船でタイ、ヒラメ狙いでここ最近はヤズ~ハマチが異常に釣れる。

5~10本こんなことはなかった。

沿岸の浅い海で網を入れてる人の話では、11月というのに水温が高いため夜光虫が多く、とれた魚を食い荒らし商品とならない。

また魚もアカエイが異常に多いし、珍しいハモの大型が捕れた。

また、台湾ワタリガニが多く網にかかるようになった(きれいなブルーで小型)。

最近、どこでも見かけるので日本産が減少してるか心配します。

海の中は見えないだけに実態がしりたいですね。

しかし釣り人の私にとっては山陰に行かなくてもハマチが釣れ(脂がのって美味い)、数も出るので悪い気はしないのですが、ちょっと気になります。

U・K

観察日:2019年11月中旬

2019年11月17日 由加の紅葉(児島尾原ほか)

今日は由加周りの紅葉の進みぐあいを見てきました。

児島上の町から福南山~林~木見~森池~尾原~ふれあいの森~上の町へ。

この近辺は紅葉になる木が少ない上に時期が早く秋まだ遠しの感がありました。。。が、尾原のホタルの里にはモミジが(写真)色づき始め、モズも地鳴きでやってきて、そばを流れる小川も清涼な水をたたえて清らかな音を残して流れています。夏にはゲンジ蛍が飛び交う場所です。

オットー、突然カワセミが飛んでいきます。カメラチャンスまで待ってくれないのでみせられませんが、この水量の少ない川に、今の時期、見ても魚がいるとは思えないのですがカワセミがいる??

カワセミにはきっと、マル秘の餌場があるのでしょうね。

いつも秋は駆け足で去って、冬が来るこの頃です。

U・K

観察日:2019年11月17日

2019年11月7日 もみ殻の上に初霜を観測(生坂)

早くも初霜を観測。

昨年は平成30年11月15日であった。

W・R

観察日:2019年11月7日

2019年9月30日 尾原の秋(児島尾原)

今日は秋を探しに尾原を散策しました。

小さな秋は尾原にも来てました。毎年、尾原に残る棚田のヒガンバナは今年も元気でした。

最近はイノシシが稲の穂を食べるので、柵が強化されて棚田の良い写真が撮れなくなってしまいました。

都会に残るわずかな棚田は今も、米作りをしている人々に支えられていました。

畔に植えられたヒガンバナは赤く、美しく緑の棚田と、黄色い稲穂と、青い秋の空に映えていました。

U・K

観察日:2019年9月30日

2019年9月25日 キジハタ(アコウ)の放流(児島大畠)

今日は私が会員である日本釣振興会の主催で行っているキジハタの稚魚の放流に、倉敷の自然をまもる会会長のSさんとボランティアで参加して楽しく、有意義だったので投稿します。

当日は最高の天気の中、ゲストに幼稚園の幼児約45人と先生たちが下電ホテル前のビーチで瀬戸大橋が見える白い砂浜に穏やかな小波がリズミカルに波音を繰り返していました。放流前から幼児達は大はしゃぎ、その上に5~6センチに育ったキジハタが30匹ほど入った小さなバケツを各人がもらい放流するのですから、ますますテンションは上がる一方です。

キジハタの稚魚はまだまだ泳ぎが下手で放流しても何匹化は砂浜に打ち上げられてしまいます。それを掴んでは海へ投げ入れる。その感触は忘れられない思い出となることでしょうね。

さて、主催側の話では今回、3000匹ほど放流したが大きく育つのは数パーセントとか。3年で20センチくらい10年で50センチまで育つと言ってました。

皆さん覚えておきましょう。三年後からアコウを釣るならこの場所で...でした。

U・K

観察日:2019年9月25

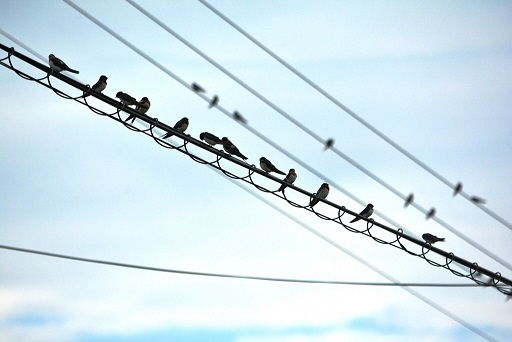

2019年8月26日 今年最後のツバメの子育てを観察(茶屋町)

8月26日、自宅でツバメの子育てを観察しました。

今年は3月末に巣作りを観察しましたが、今回で3回目の子育てを観察しました。産卵から巣立ちまでおよそ5週間かかると言われていますのでそれぞれ別のつがいがやってきて育てたと思います。

巣の中には孵化して2週間ぐらいのヒナが2羽、かなり大きくなって羽の色も親鳥に似てきました。餌を運んでくる親鳥は2羽ではなく、数羽が餌を運んできています。

近くの電線には20羽ほどのツバメが止まっている様子も見られます。

南への旅立ちは9月末から10月頃と見られるので今回の2羽が巣立ちして旅立つ準備を行う時間はありそうです。

S・K

観察日:2019年8月26日

2019年8月23日 タヌキとイノシシの王子ケ岳(児島唐琴町)

夏の王子ケ岳は暑いので敬遠してるのですが、久しぶりに行くと平日なのに多くの車が駐車してある。

県外ナンバーもあり夏休み現象かな?そんな中、ニコニコ岩へ行く途中の猫の餌場で大きな猫と思ったらタヌキが現れました。ちょっとした自然動物園化してきました。

次は帰り道、またまた駐車場へ戻るとよく太った野良犬?動き出したら、これがイノシシだった。

ウリボウから少し大きくなって中型犬並み、人を恐れず駐車場の中を平気で猫の餌を漁りまくっている。

観光客の人もあまりにも無警戒で人間を無視してそばまで歩き回るので猫と同様に見てるのか?関心を寄せないのも驚きだった。気が付いた人は私と同様に写真を撮っていた。

いずれも猫に餌をやる人が増え、余剰の餌に他の動物を引き寄せている。さて、皆さんはどう思いますか?

U・K

観察日:2019年8月23日

2019年7月16日 巨大な毒キノコ(福田町)

福田公園プール横にありました。

F.Y

観察日:2019年7月

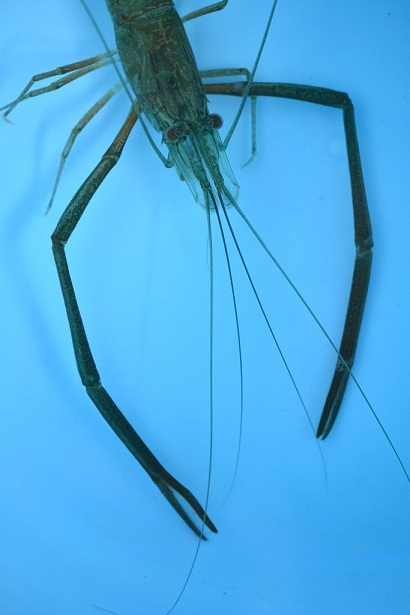

2019年7月15日 「テナガエビ」を観察(五日市)

7月15日「テナガエビ」を観察しました。この日は午前8時頃から三番川で茶屋町地区や早島町の関係者が用水路で護岸の草刈りや川底の水草の引き上げなどの清掃活動を行いました。

三番川は農業用水路として整備されており五日市付近はきれいな水が流れています。作業開始後間もなく川底の土砂などを排出するときに「テナガエビ」が見つかり、知人が珍しいエビの仲間なので生きたまま届けてくれました。

体長およそ8.5センチ、一番長い第2歩脚の長さはおよそ10センチありました。捕獲されたテナガエビは岡山県内では水のきれいな川に生息しているようですが、個人ではこれまでに実物を見たことはありませんでした。

図鑑などによりますと自然の中では肉食でメダカなどを捕獲して食べるようですが、自宅の水槽でしばらく飼育して様子をみようと思います。

S.K

観察日:2019年7月15日

2019年7月7日 ハイイロゲンゴロウ、ヘビトンボを観察(茶屋町)

7月7日、茶屋町内の用水路でハイイロゲンゴロウ、ヘビトンボを観察しました。

町内の用水路の水位は田植えの後で高くなっていますが、ミシシッピアカミミガメをよく見かける場所で今回は網で水草付近を探ってみました。1センチメートル程度のヌマエビと共にハイイロゲンゴロウ、ヘビトンボの幼虫が入っていました。ハイイロゲンゴロウは水田などで時々お目にかかっていましたがヘビトンボの幼虫はこれまで気が付きませんでした。ムカデのように見えたので捨てようと思いましたが調べてみるとカゲロウの仲間でヘビトンボと解りました。顎が強くヌマエビと一緒にしていたら襲撃して食べ始めました。幼虫で2年ぐらい過ごし、成虫になると10日ぐらいの寿命だそうです。比較的水のきれいな流れのある場所で石の陰などで生息するとのこと。この時期、上流からの流れに乗ってきたのでしょうか。又は水質改善が進んで住み着いているのでしょうか。

ハイイロゲンゴロウと餌の奪い合いをしたので別々の容器に入れて様子を見ています。

S.K

観察日:2019年7月7日

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ