自然保護監視員だより(2016年7月~12月)

2016年12月15日 サクラ(広江)

3年前に植えたサクラが10月から今も咲いています。

F・Y

2016年12月15日 雑草(広江)

今年の冬は暖かいのでしょうか。

畑の雑草(ホトケノザ、タンポポ)が花をつけています

F・Y

2016年12月5日 イノシシ現る(王子ヶ岳駐車場)

イノシシが数人の人間の10m前で堂々と?姿を見せました。なぜでしょうか?

場所は王子ヶ岳の一番高いところの駐車場です。

ここには数多くの猫がいて犬も数頭がいてのんびりとたむろしている場所です。そのど真ん中で大型犬を超える雌イノシシが猫に与えた餌をむしゃむしゃと食べていました。猫もそのそばで恐れる様子もなくのんびりと群れていましたし、何より天敵かな?と思っていた犬までのんびりと見守っています。

周りには私を含め四人の人間が見ていて、カメラで撮っている人も(カメラ忘れた・・と私!)私の想像ですが、ここでは異常に猫が増えていて、それを上回る複数の人が餌を運んできます。場所も複数個所で、猫も、犬も飽食状態、イノシシが食べに現れても関心がなくなったのではと思います。子連れでは注意してください。

さて、本当にこれでいいのでしょうか。これが動物を愛する行為なのでしょうか?王子ヶ岳はどこを歩いても猫が多くて、どこにも餌を与える人間がいます。ちょっと気持ち悪くなる風景ですよ。

共存するには数を制限する事が大切!

餌代より避妊手術代を・・・この方が本当の愛だと思いますよ。

U・K

2016年12月5日 家の周囲にくる鳥(玉島黒崎)

暑くて暑くて、どうなるかと思っていた夏は、はるか昔のことのようで、過ごしやすい秋が続き、どこの紅葉も目を楽しませてくれます。11月になってから、家の周囲がにぎやかになりました。ジョウビタキのオス、メジロ、エナガ、モズ、シジュウカラ、ヤマガラ、キジ、なんとキジのメスまで登場。家の中からそっと見ているつもりなのに、鳥たちは、すくにいなくなってしまう。残念!久しぶりに、玉島図書館の南の川でカワセミを見ました。もっとゆっくり見せてくれたらいいのに、さっと飛んで行ってしまい、これまた残念。家から少し離れた畑には、イノシシがよく耕してくれています。鳥は見たいけれど、イノシシは、見たくないです。

H・J

2016年12月5日 イノシシのお仕事(種松山のため池周辺)

勤労感謝の日に種松山を散策したところ、ため池の堰堤に植えられている芝が広い範囲で剥がされています。どうやら植物の根や地下茎が好物のイノシシが仕事をした跡のようです。

近くの山中を通っている市道の上には多くのイノシシの足跡が残されていました。雨でぬかるんだ斜面を歩いた泥足で道の両側の林を往復したのでしょう。道を歩いていると、あちらこちらで両側が畑のように掘り返されている所が見えます。

ところで、この池の下流のため池で11月初旬にマガモ1羽を確認できましたが、この日はカモ類を全く見ることができませんでした。

F・A

2016年11月16日 渡り鳥の報告(児島上の町大池)

渡り鳥の情報です。

児島上の町駅から由加山へ行く途中の大池に今年もカモたちがやってきました。

種類と数は、ヒドリガモが約200羽、オスがほとんどで9割くらい。

ハシビロカモ約10羽以上、オオバン5~6羽

11月2日、偶然に出会ったので何時ごろから飛来したかは定かではありませんので、この時期の観測は早いのか遅いのか分かりません。皆様の所ではいかがでしょうか。

U・K

2016年11月16日 もみ殻の上の初霜を観測(西坂)

もみ殻の上の初霜を観測。昨年は11月30日であった。

今年は気象異変?

W・R

2016年10月31日 セイタカアワダチソウ(茶屋町)

セイタカアワダチソウが開花を迎えています。この時期に刈りはらうと蔓延を少しでも少なくできるのではと思いました。花粉による人的被害は少ないようですが、在来の植物などの生態系を壊すことがあるようです。茶屋町地区でも河川敷や休耕田を中心に繁殖しています。写真は六間川の新桜橋付近と下流の堤防道路下です。

環境省では限定対策種として生物多様性の保存上重要な地域などで被害を及ぼす場合は対策を行うことが望ましいとしています。

セイタカアワダチソウなど。

S・K

2016年10月14日 カメ(茶屋町)

自宅近くの用水路に生息するのはほとんどが「ミシシッピアカミミガメ」と思っていました。きょう用水路の段になっているところで甲羅干しをしている「クサガメ」一匹と「ミシシッピアカミミガメ」一匹を見つけました。付近では「ミシシッピアカミミガメ」が複数生息しているのを見ましたが、2種類のカメが共存しているようです。

S・K

2016年10月14日 早くもキンモクセイの開花を見た(西坂)

今年は、気象異変か?早くもキンモクセイが咲き始めた。

昨年は10月10日頃に咲き始めている記録が有り。

W・R

2016年9月26日 三番川用水の生き物及び周辺水田のジャンボタニシ他(大島、五日市、中帯江)

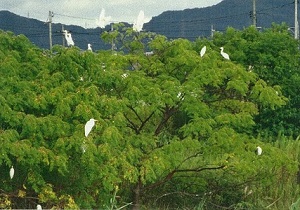

九月の三番川用水の掃除において、川底の砂をあげているとき、黄色の小さい貝がたくさん目についた。よく見ると黄シジミであった。他の場所に移動した時も、多くの黄シジミを確認できた。このような貝が大量に発生した事は初めてである。七月の三番川用水の掃除の時から感じていた、小魚の群れが極端に減少している。サイホン部での大型のナマズ、コイも数が少ない。アオサギ、シラサギが増え、カワウまでもが川魚を大量に求める為か。

シラサギは五日市の近くの山の木が、たくさんの白い花を付けたように大きな群れを作り住みついている。ミシシッピアカミミガメは年々大型化し、個体数を増やしている。七月の時点でジャンボタニシの被害にあった水田は、残った稲は株を形成しているが、株数がまばらである。

集団で用水に来て魚等を採る

2016年9月23日 庭の果樹(福島)

今年度の夏の日照時間の長さ、それに伴う暑さ、は庭の果樹にも影響を与えている。

富有柿の実の剪定を行った時、葉の影等の下にならず直接太陽にあたっていた実は赤く焼かれている。

通常この時期は緑色の実であるのだが。

雨の少なかったせいもあり、例年は多い毛虫の発生は今年は少ない。

K・M

2016年9月23日 カワセミ(福島、五日市、中帯江、西田、早高、茶屋町)

福島、五日市での三番川、六間川にカワセミ観察。川面を飛来し、河岸で魚をねらっていた。けっこう川の長い範囲を縄張りで、飛来しているように見受けられる。

三番川は川掃除のため、水位を落とし浅い状態ではあるが、例年は小魚がたくさん群れを作って、泳ぎまわっていたが、今年度は群れの数が少ない。サイホン部の水深は深く、例年大型のナマズやコイが集まっているが、今年度は数が少ない。ただミシシッピアカミミガメだけは数を増やしそこかしこに見受けられる。在来のクサガメ、イシガメ、スッポンは見受ける事はなかった。少ない魚を狙い、多くのアオサギ、シラサギの群れが集まり、今年はカワウも見かけた。川沿いの水田はジャンボタニシが大量発生し、少し遅く田植えをした水田では、ジャンボタニシに食べられた若稲の葉が無残である。

K・M

2016年9月23日 早くもヒガンバナの開花を見た(生坂)

今年は、気象異変か?早くもヒガンバナが咲き始めた。

例年ならば、彼岸の中日(9月22日)前後に咲き始めている。

W・R

2016年9月12日 自宅庭で見かけた昆虫(茶屋町)

8月に自宅の庭にやってきた昆虫6種類を撮影しました。チョウやハチ、バッタ等です。暑かったこともあってハチは庭の石に溜まった水を飲んでいました。

S・K

2016年9月12日 ふれあいの森(夏)

残暑が厳しい、ふれあいの森を観察してきました。

暑い事もあり入山者はいない。しかし、ウォーキングコースはよく整備されていて気持ちよく歩ける。山は深い緑に覆われ、四つある池は浮き草、藻が茂り、赤とんぼ、ヤンマが飛び交っていた。今どきの花は、萩の紫と仙人草が低木を覆い真夏の雪のように輝いていた。そんな中、駐車場の緑地に植えたカシワの木が一本大きく育っていた。このカシワの木は大佐山で拾ったドングリから育った一本だったのです。六年ぐらい前に市の植林ツアーに参加してカシワ、コナラのドングリ拾い発芽させ、三年ほど育てて、カシワを三本、コナラも三本植えたが、イノシシに掘り起こされたり草刈り機で切られたりで今では、一本のみ。でも写真のように幹には傷を残しながら大きく育ってきた。もう草刈り機に切られることもないので、どうか、ふれあいの森のシンボルツリーとして育ってほしいものです。(県南では、カシワの木は大変、珍しい木であることからも…)

U・K

2016年9月12日 倉敷川のサギたちとカワウ(藤戸町藤戸)

倉敷市藤戸町藤戸の塩干地区で倉敷川の右岸に広がる水田や用水では、20羽を超えるチュウサギ、アオサギ、コサギが稲の間で餌を探し、河畔に生えているセンダンやナンキンハゼなどの樹に戻って羽を休めています。枝の陰にゴイサギを見ることもあります。

枝が白く見える樹があったので双眼鏡をのぞいたところ、たくさんのカワウが休んでいました。白く見えたのはカワウの糞で、この樹をコロニーとして利用しているようです。

稲穂が出揃いつつある水田の間を車で走ると、無数のスズメが飛び立ちました。

2016年9月12日 山中の小池にカワセミ(尾原)

倉敷市児島上の町にある「ふれあいの森」に寄って尾原方面へ向かう途中、板尾峠から500m近く下った山あいに棚田が見えたので車を停めました。そこがちょうど小さな溜池の傍で、「ツィーッ」という声が聞こえたので目を凝らすと、池の上に張り出した木の枝にカワセミが止まるのが見えました。

周囲は見回しても他には大きな池や川は見えません。よくぞこんな山中の小さな池でと感心しながら写真を撮りましたが、帰宅して地図を見ると少し離れた場所にいくつかの池があることが分かり納得できました。

F・A

2016年9月12日 昨年に続きキキョウの群生を確認出来た(生坂)

比較的ため池法面の保全が行き渡っている為か?(農業土木委員を中心に定期的な草刈りが実施されている)ので、キキョウの群生の適地?10株程度の花を確認した。

W・R

2016年8月4日 今年初めてセミの鳴き声を確認した。(国道429号線西坂)

最近では、気象異変と言われているので、自然界の生物動向が気になり、セミの鳴き声を今夏初めて確認した。ミンミンゼミ?

W・R

2016年8月4日 我家へ巣作りしたツバメ(児島)

3月20日ツバメが我家へ巣作りに来た。ひなが5羽が育っていたがカラスに襲われ全滅。場所を替えて巣作り、6月11日完成。7月10日に5羽の顔が見えた。人に聞いて巣の前に黄色の糸を張る。7月下旬に巣立っていった。来年も来るかな。

K・M

2016年7月21日 チョウの観察:ヒメアカタテハ、イチモンジセセリ(茶屋町)

全国的に広く分布する「ヒメアカタテハ」我が家の花壇で見かけたので観察しました。「イチモンジセセリ」は稲の害虫とされていますが、花で吸蜜する姿はかわいく見えました。

S・K

2016年7月21日 クワガタ(広江の畑)

畑小屋の柿木からクワガタのオスが飛んで来て捕まえて、近所の子どもにあげました。また次の日にもクワガタのオスが飛んで来て友達にあげました。畑の奥が山で毎年飛んできます。

H・Y

2016年7月21日 オタマジャクシ(広江)

田んぼにオタマジャクシは昔の風景ですが、今では田んぼがなくなり、今は見る事がありません。花畑に100リットルのプラスチックボックスにオタマジャクシが20匹位泳いでいました。

H・Y

2016年7月21日 ホトトギス(山地)

今年は何故かホトトギスの声を聞いていないと思っていたところ、裏山で鳴いてくれました。「東京特許許可局」という聞きなしを聞くとなんとなく夏がやって来たという気分になる。(その後7月になるまで毎日朝、昼、夕と連日鳴いてくれました。)

S・M

2016年7月21日 ゴイサギ(矢部地区ため池とその周辺)

5月25日に巣作りしているのを確認していたカイツブリが4~5羽の雛を引き連れて泳ぎ回っているのを確認した。その後そのすぐそばの水田内でゴイサギを発見。頭頂から背にかけての美しい紺色と後頭部からはえている2本の白くて長い冠羽。赤い目とくちばしの黒、脚の黄色、腹の白く、翼と尾は灰色と本当に美しい鳥だと感動させられました。

S・M

2016年7月21日 カワセミ(矢部)

今日の散歩中、道路脇のため池にカワセミを見た。お気に入りの場所が数ヶ所あって、その間を行ききしていた。どうも棲みついている様である。

S・M

2016年7月21日 コチドリ(矢部のため池周辺)

庄の矢部地区のため池周辺の砂礫地で、日本で一番小さなチドリであるコチドリがチョコマカと、せわしなく動き廻っていた。頭頂と胸元の黒い帯と黄色のアイリングした大きな目玉が特徴的、チョコマカと動き廻っては、時折しゃがみ込む様な動きを見せ、また、せわしなく動き廻っている。砂地に卵でも産みつける様な仕草にも見える。とにかく愛嬌のあるかわいい鳥でした。

S・M

2016年7月21日 カイツブリの巣作り(矢部ため池)

農道脇の小さなため池の中で水辺の植物を集めて作った浮き巣の中で卵を温めているメスとそれを見守るオスの姿が確認された。

S・M

2016年7月21日 タマシギ(下庄の水田)

今年も庄地区の水田にタマシギが飛来して来た。田植えが始まりかけた水の入った水田中で5つがいが確認された。この鳥はメスの方が色彩的にもあでやかで、頬からのど、胸にかけて赤褐色、オスはこれらの部分を含めて全体に灰褐色。メスの後方に伸びる大きなアイリングと頭央線が特徴的。メスの方が縄張り宣言や求愛活動を行い、オスが抱卵や育雛活動するめずらしい鳥です。

S・M

2016年7月21日 カワラヒワ(茶屋町)

自宅近くの電線にとまっている鳥を見つけたので、カメラで撮影しました。体長がスズメより少し大きくて、色が黄色を帯びていました。調べてみると「カワラヒワ」と分かりました。初めての観察でしたが、河原や里山で生息しているようです。

S・K

2016年7月6日 アブラゼミの羽化(のぞみ保育園)

今年はまだセミの鳴き声を聞いていないが、羽化したアブラゼミを園庭で見つけた。羽化に失敗し、右の羽根が伸びておらず、飛べなかったもの。なお、クマゼミと思われるセミの脱殻も見つけた。

K・N

2016年7月6日 ジャンボタニシ(茶屋町)

ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の卵が産み付けられているのが目立つようになりました。自宅近くの水田の稲や用水路護岸にピンク色の小さな卵が房状についています。水田で見つけた貝は2センチメートルぐらいの大きさで、数センチの大きい個体は見つかりませんでした。稲などの食害が広がっているようで、見つけるとそぎ落していますが完全に駆除するのは難しいようです。

S・K

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ