自然保護監視員だより(2014年1月~6月)

2014年6月26日 ヤママユガの幼虫(庄学区)

お隣の奥さんがヤマモモ小枝にぶら下がった繭の抜け殻を持って来られ、見るとウスタビガの繭によく似た、少し色褪せた感じのものだった。ひょっとして、ヤママユかも知れませんねと言っていると、しばらくして、今度は体長が10センチメートルぐらいはありそうな大きくてきれいな緑色をした透明感のあるイモムシを2匹もぶら下がったカシの小枝を持参された。正しくヤママユガの幼虫である。こんなものがこんなに身近にも生息していることに驚くとともに、自分達の住んでいるこの環境も捨てたものではないなと感激しました。しばらく、自宅で飼ってみられるそうです。 S・S

2014年6月23日 カッコウの初鳴き(庄学区)

本日、中国地方も梅雨入りしたとの事。しとしと降りそそぐ雨のせいか、やや肌寒く感じられる。雨上がりの畑で草取りを始めた夕方の17時00分頃、裏山(日差山)から聞こえて来たカッコウの声。この庄の里にも夏が来たと感じられました。S・S

2014年6月18日 ウグイスの重唱と湿地のコケ(多津美中学校区)

2人の孫と曽原にある「倉敷美しい森」へ行きました。

園内を散策していると、ウグイスが四方八方から美しい声で重唱を聴かせてくれます。

私たちの周りを飛び回ってくれるので、枝にとまった姿を目にすることもできました。

遊歩道の先にはキジのメスがゆっくりと歩きながら餌を探しており、やがて笹の茂みの中に消えていきました。他にもたくさんの野鳥の声を聴くことができます。

ビジターセンターの南西にある湿地では、モウセンゴケが赤い葉を開いて群生しています。花茎を伸ばした先に蕾がついており、間もなく可憐な花が見られそうです。

この周辺の山は平成6年の山火事で広大な面積が焼失し、黒く焼け焦げた木々が林立していましたが、市民ボランティアによる植樹や県の治山工事で植林が進められ、下草刈りも行われて立派な森林が甦りつつあります。倉敷美しい森は平成12年にオープンし、多くの人たちの憩いの場となっています。

H・A

2014年6月5日 アライグマ(連島町 大平山)

ご近所バードウォッチングの案内中、探鳥コースにある無人の寺の濡れ縁の柱にアライグマの爪痕を見つけました。

ここでは以前にも見ていたのですが、久しぶりに来てみると新しいものもあり、以前よりも爪痕が増えていました。屋根裏への通路は見当たらないのですが、どこからか出入りしているのでしょうか。 N・Y

2014年6月5日 コアジサシ(玉島乙島 ハーバーアイランド)

シギ・チドリの調査中、頭上をコアジサシが5羽飛んでいました。5月3日には35羽の確認があったそうですがその後探しても営巣している様子は見られず、昨年同様に偵察だけでまたどこかへ飛んで行ったのかもしれません。 N・Y

2014年5月14日 オオルリ参上(郷内)

夏鳥の代表格,オオルリが今年も由加山へ参上!!

場所は,由加神社周辺の木のテッペンでさえずっています。今年は特に多く入っているようで数箇所で聞く事が出来たので5羽以上と思われます。その後2度訪ねてみても首が痛くなる程,いつまでもさえずっています。他に「ふれあいの森」「中山公園」でも5月10日現在でも見る事が出来ました。オオルリもこの後県北へ向け移動するので今が見頃。他にはキビタキ,センダイムシクイもいました。良い環境が維持されているのでしょう。 K・U

2014年5月9日 うわあ!!はじめてだわ!(黒崎中学校区)

「来て、来て、アナグマかな」という夫の声にそっと行ってみると、とてもつやつやした毛並みのネコより少し大きな生き物が草の中をもごもご動いていました。顔がよく見えず、あとで考えるとタヌキかな、とも思っています。今度は正面から見てみたい。(4月23日)

声はきこえるのに姿は見えないなあと思っていたら、2日続けてとてもきれいなオスのキジが家の裏山にやってきました。ゆっくり歩いてくれるといいのに、かけ足で草むらの中に入って行きました。コゲラ、エナガ、ホオジロ、シジュウカラ、カワラヒワ、アオジと家のまわりはにぎやかです。ウグイスはまだないています。(4月27、28日) J.H

2014年5月9日 お久しぶり!!(黒崎中学校区)

朝、庭の様子を見ていると、聞いたことのない(忘れているだけだと思うけど)とてもきれいななきごえが聞こえてきました。どこからかなあと思ってさがしていると、庭の西の杉の木の上の方にいまいた。全体に黒っぽい感じですが背中にかなり目立つ感じで、やまぶき色のお皿を背中にふせたみたいで、うわあ、すごいなあと思いました。羽根の両側に白いもようがあり、くちばしは、ちょっと長い。本で調べたら”キビタキ”。以前は家のまわりで見かけたらしいのですが、覚えていません。とても美しいなきごえなので、また、聞こえるといいなと思っています。海岸沿いでイソヒヨドリも見ました。これもきれいな鳥です。

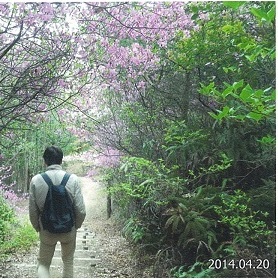

2014年4月20日 春の名物(郷内)

今年も由加周辺の山菜採りと旬の味を堪能しました。

写真は私の大好物ノビルの和え物、酒の肴に一番。他にタラの芽、カンゾウ、ツワブキ(海岸に多い)、イタドリ、クズの新芽、ヨモギで餅作り。春は美味しい山菜に事欠きませんね。この後は県北でコゴミ、ネマガリタケをいただく予定です。皆様も犬も歩けば山菜に当るで、ごちそうさま!!

次に由加のツツジの名所の紹介です。由加の上の駐車場入口から北へ登る佐渡稲荷大明神の参道は写真のようにコバノミツバツツジのトンネルに出合います。神社へ登ったら見晴らしもいいですよ。 K.U

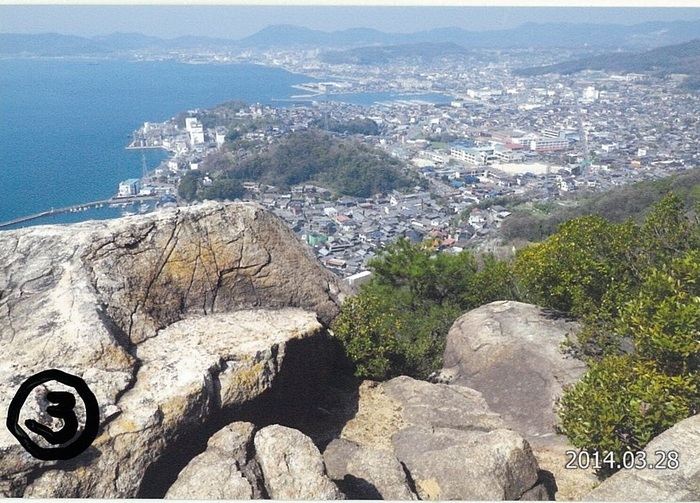

2014年3月28日 岩滝山からの風景

今日は児島の街並みが最も美しく見る事の出来る岩滝山登山を紹介します。

かの有名な広重の由加の絵はこの山頂からの構図ではと思わせる絶景です。

- の写真は唐琴の浜からの岩滝山で約170m位で海に突き出た唐琴の富士のようですね。

- はその山裾にある樹齢700年の「荒神のくすのき」で近づくと圧倒される巨木というより「御神木」として田の口の港の守り神として見下ろしています。

- は山頂の巨石の上から見た風景で、由加参道周辺の旧家の街並みが十八盛の酒蔵をはじめ今も古い瓦屋根の懐かしい風景が見られます。K.U

2014年3月23日 近くの裏山散歩のコースに春を待ち望むトカゲを見た(生坂)

トカゲは、水抜きの穴から春が来るのを待ち望んでいるようであった。まだ外気が寒い精か穴の奥に入っていった。 R.W

2014年3月10日 八重のシダレウメ

倉敷市有城の民家の軒先に、樹齢推定100年の、とても立派な八重のシダレウメが、見事に咲いていました。

蜜を求めてでしょうか、メジロやスズメが沢山集まっていました。

「倉敷の巨樹」認定規定には満たないが、沢山の人に見ていただきたいと住民の方からご紹介がありました。 M.H

2014年2月27日 家のまわりの鳥

とても久しぶりの大雪で、それも2回もふって、鳥たちは大変だろうな、と思っていました。外に出るのもいやになっていましたが、やっと、春はまだかな、と家のまわりを歩いていたら、2月20日に、ウグイスのなきごえを耳にしました。あら、うれしい、今年初めて、と思ってよく耳をすませていたら、北側の山の方からも、南の方の雑木林からもきこえてきました。ひょっとしたら、もっと前からないていたのかもしれません。コゲラ、シジュウカラ、メジロ、シロハラ、ジョウビタキと目にとまります。しっかり歩いて、いろいろな種類の鳥にあいたいものです。 J.H

2014年2月25日 庭に鳥が来ない

今年の冬も、庭に鳥の姿が見えず淋しい冬でした。何人かの人にも聞きましたが同じでした。ヒヨドリが我もの顔でいすわっているせいか、シジュウカラ、ジョウビタキも1、2度姿を見ただけです。近所の畑ではセキレイ、モズ、ムクドリ、ハトは多く見ます。

ちなみに昨秋、山道は足の踏み場がない程ドングリでいっぱいでした。 S.T

2014年2月22日 ウグイスの初鳴き

児島竜王山のふもとにいる友がウグイスの初鳴きを毎年2月22日,23日頃に聞くと言っていましたが、酒津”野鳥の島”で22日初鳴きを確認しました。何度聞いても初鳴きというのはうれしくなりますね! S.T

2014年2月14日 フナ、コイ、モクズガニ、ブラックバス

2月13日に柳井原貯水池で仕掛けていた網の中に、フナやコイなどと一緒にモクズガニがかかっていました。ブラックバスが沢山いるためにフナもコイも少なくなっています。鮒めし祭りで使用するフナを取る為の網の中には、ひと網の中に数匹しか掛かっていませんでした。30~40年前頃は、投網で3人がかりでないと上がらないくらいのフナが取れていたそうです。今はほんの数匹が掛かっている状態です。フナ以外でコイが4匹(2種類?)モクズガニが2匹かかっていました。穏やかに見える池の中でブラックバスとの戦いがあるのですね。 K.O

2014年2月7日 スズメ

しだれ梅の実が少し色づき始めた頃から、例年なら10数羽飛んで来て朝からにぎやかな鳴き声が聞けれますが、今年は2羽。それも毎日ではなく何日かおきに来ています。近くに新しい橋の工事でトラック等の交通量が増えたからか?スズメが全体に減少したように思います。K.U

2014年1月21日 熊野神社の修験道の道を歩く(郷内)

熊野神社の裏山、蟻峰山(ぎほうざん)に修験者の修行道があります。道もしっかりしていて熊野神社の駐車場から出発して約2時間の山行を案内します。

熊野神社の西へ200m、福岡神社の参道(写真(1))を登り、神社の右分きへ入り、ここから落ち葉を心地よく踏みしめて、木に巻かれた赤黄のテープを目標に50分、蟻峰山の頂上へ(写真(2))アンテナが2本。ここからは急な下り坂、尾根歩き、冬の明るい楽しい山歩きです。下りの終わりは三十三観音の23番の石仏を見て右へ進む。まもなく岩屋毘沙門天へ出て大きな磨崖仏(写真(3))を見物して民家の中へ下り、郷内の部落内を通って戻る。ちょっとワイルドな山歩きを好む方には楽しいですよ。 K.U

2014年1月21日 野鳥(玉島黒崎)

今朝、初めてといっていいくらい雪がつもっていました。あまりの寒さにびっくりしたのかウグイスが庭のヒイラギの木の中を行ったりきたりしていたかと思うと、裏の梅の木にアオジ、ホオジロがいました。昨日は西の畑に久しぶりにシロハラを見ました。昨日の午後には用水路のアヒルに見とれていたら、スーッとカワセミがとんできました。はじめてそこで見たのでうれしいやらびっくりやらでした。一緒にいた人に教える間もなくサーッと行ってしまい残念。でもこれからは注意してみようと思います。この時期、まだ葉がしげっていないので鳥がよく見えてうれしいです。 J.H

2014年1月17日 由加、尾原のバードウオッチ(郷内)

バードウオッチコース由加の上部駐車場から裏山の車道~佐渡神社、尾原の天津神社と見池と奥の山里迄、天気も晴れて暖かくなり期待しましたがあまり出て来ません。それでもアトリ、シロハラ、ツグミ、ウグイス、シジュウカラ、エナガ、コゲラ、カワラヒワ、ヒヨドリ、メジロ、ジョウビタキなど。天津神社へ来るとノスリが優雅に私の上を舞って昇って行きました。見池にはコガモ、ヒドリガモが数羽と少ない群れで回っている。 K.U

2014年1月4日 ワカメの芽生え(大畠~久須美の海岸)

海岸にワカメが芽生えはじめました。

まだ10cm~20cmくらいで量も多くありませんがとても柔らかく、味噌汁にすると最高です。

次回の潮(低潮位)は1月16~20日頃で、この頃にはもう少し伸びていると思います。

早朝の暗い時間なので、防寒と足回りはぜひ整えて出かけてみてください。

なお、大量に採れるのは3月頃になります。

毎度食べネタばかりで失礼します。 K.S

2014年1月4日 フサイワヅタとタマノミドリガイ(大畠~久須美の海岸)

沖縄の食材として知られている海ブドウと近縁の海藻が海岸の岩の表面に見られます。

この海藻にタマノミドリガイが生息しています。

フサイワヅタの形に似せた擬態をしていますので、見つけるのはなかなか難しいようです。

アメフラシと同じウミウシの仲間ですが、瀬戸内海で発見されたとき

「二枚の貝殻をもった巻貝」として世界を驚かせました。 K.S

フサイワヅタ

タマノミドリガイ

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ