自然保護監視員だより(2015年7月~12月)

2015年12月16日 今年は、初霜確認が遅れている(生坂)

昨年の同じ場所での初霜観測は、11月4日、今年は11月30日であった。

今年は、暖冬か?

平成27年11月30日 携帯電話で撮影

W・R

2015年12月3日 ボケの花と紅葉(連島町連島)

今年は暖かかったからでしょうか。近所の庭にボケの花が満開で見事です。やはり名前の通りでしょうか。

近くの街道では中央分離帯の街路樹アメリカフーの列が真赤に紅葉し夕暮時はとても綺麗です。

M・S

2015年12月3日 鳥の声(連島町連島(大江))

毎朝、裏庭にスズメ、ホオジロ、モズ達が入れ替わり飛来。大声で鳴き挨拶をしてくれます。朝10分間位、鳥と遊ぶのが日課になっています。

M・S

2015年12月3日 11月3日(連島町連島(大江))

薄田泣菫生家の庭のツバキ、サザンカに数羽のメジロが蜜を求めてか、花と戯れていました。その内の2羽が先になり後になりながら仲良く動き廻る様子はとても可愛く感動しました。

M・S

2015年12月3日 オオタカ(玉島 溜川)

溜川の定期観察中にオオタカを確認しました。

北西から飛来し、溜川上空を飛んだ後、東側にある介護施設の塔の上に止まりました。その際、溜川で泳いでいたカモたちは慌てふためいて南側へと飛びました。

Y・M

2015年12月3日 カワセミ(寿町)

倉敷みらい公園でカワセミを発見しました。

ツィーという独特の鳴き声を発しながら公園内の水路上を南から北へと飛んで行きました。

数日前には散歩中の方がご覧になったという事で、そのお話を聞いていた最中です。一瞬でしたが飛び去るその背は青く輝いていました。

倉敷みらい公園は駅のすぐ北側にあり、チボリ公園跡地にできた2つの商業施設の間にある小さな公園です。街中ですがチボリ公園になる以前からの大きな木々も残されていて酒津用水からの水も流れています。2012年1月からは毎月ここで野鳥観察をしているのですが色々な野鳥が観察できて、今回のカワセミを入れて確認は36種になりました。

カワセミは倉敷市の市の鳥です。市内あちらこちらで見てはいますがこれだけ街中での確認となると難しいと思っていただけにその喜びはひとしおでした。

Y・N

2015年12月3日 中山公園の鳥たち(児島)

児島 中山公園の晩秋の状況

11月23日、中山公園のバードウォッチ。冬鳥が今年も来ましたよ。まず、鳥たちを紹介しましょう。エノキの実をついばみに来たのは、アトリの群れ。30羽くらいが目の前5mくらいの枝に満開。それをヒヨドリが追っ払いに来てイズコへか。でも、また、別のエノキへ居ましたよ。他には、カワラヒワの群れ。ホオジロ、ツグミ、モズ、ウグイス、メジロ、コゲラ、シジュウカラ。紅葉は、もう1週間後のようです。

U・K

2015年11月16日 ハヤブサが街に来た(児島上ノ町)

ハヤブサが街に来てコウモリを捕らえていた。

この日は夕方のウォーキングを終えて自宅近くに帰ってきた時に、鷹らしき鳥が近くの高い携帯会社のアンテナへとまった。急いで自宅に戻り双眼鏡を片手に2階のベランダへ出てみると、まだ居る。50mほどの距離、はっきりとハヤブサの特徴が見えた時は感動した。暫くは周りを見渡したが急に飛び出し、ア~これでさよならかと思いきや、一回り飛んで戻ってきたと思ったら、何かを足で押さえ、むしりとりながら食べ始め最後は黒い塊を飲み込んだ。また周りをキョロキョロと見て飛び出した。それを5回ほど繰り返した。そのころ周りにはコウモリが多く飛んでいた、そして日没になり、その中を飛び出していき、闇に消えた。飛び去って思ったことは、ハヤブサは夕闇にコウモリが飛び出すのを知って、ここで待っていたのだ。しかし、あの不規則は飛び方をするコウモリを意図も簡単に捕らえるとは、そして町の中にまで狩場を見つけるとは、改めてハヤブサの賢さに感服しました。

U・K

2015年11月5日 福南山へ登る(福江)

秋の福南山へ登りました

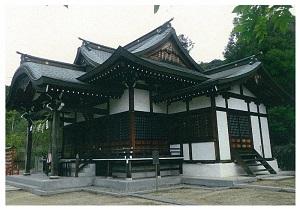

場所は水島IC方面から児島へ向かうと峠の頂上に大きなため池が左に見えます。その池の向こう岸に木華佐久耶比咲神社が堂々と見えてきます。この神社は地元の人がいつも掃除を欠かさずしているようで庭からトイレまで綺麗にされていました。その脇から奥の院へ登る登山口があります。福南山の頂上へ、登りはひたすら登りのみの道、道は草刈りなど十分されていますが、雨水の通り道ともなっているので石ころの多いちょっと荒れた道を登ります。ゆっくり歩いて40分くらいで頂上に着き、見晴らしが広がります。児島の街は勿論、その向こうには瀬戸の海、屋島から高松、坂出、そして遥か遠くに剣山が見てます。このような眺望はこの山の高さゆえでしょう。皆さんも時間を見つけてどうぞ。

U・K

2015年11月5日 汽水域の魚(秋)(郷内)

汽水域の魚の調査に児島の下村川へ入った。

大潮の干潮を狙い、干上がった下村川の川の流れの中の浅瀬とか藻の中を探ってみた

それと籠も入れて魚の好きな匂いのもととなる秋刀魚の切り身を入れておく

採れた魚はシマイサキ、マハゼ(写真)スズキの子、クロメバルの子、アミメハギ、クサフグ、マゴチの子、ガンテンイシヨウジ、ドロメ、アカオビシマハゼ、シオマネキ、ガザミ、イシガニ、イソガニ、エビ類など

春の調査のときと違った生き物と出会えて、それも多くの種がいるものだと驚かされた

まだまだ児島の海は自然が残されていたと思います

U・K

2015年11月5日 今年は、キンモクセイ(金木犀)の開花が標準?(西坂)

例年ならばキンモクセイは、10月10日頃に開花しているが、今年は標準で開花した。

10月20日頃は、完全に散り終わった。昨年より花が長持ちした。

近所のキンモクセイも花が多く感じられた。

参考に、昨年は、9月29日満開、10月3日散り終わりでした。

W・R

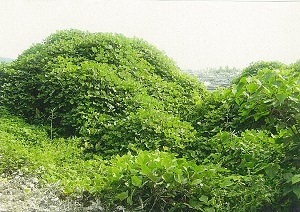

2015年10月15日 葛のつる(荒神社境内北側)

近年手入れされない山間地では、葛のつるが甚だしくはびこり大変な状態ですが、荒神社境内は急斜面の為、毎年秋祭り前に町内の若い方達が刈り取り清掃を行います。

M・S

2015年10月15日 イブキの大木(荒神社)

近くの荒神社境内に、御神木と称される樹齢350年 高さ18メートル 幹周り(胸高)3メートルのイブキ(ヒノキ科)の大木がそびえています。

太い根の隆起により根元周辺の参道石段は著しく盛り上がり、鳥居・狛犬等造物にも僅かですが傾き等の影響が出ています。

イブキの木そのものも少し傾いており、近年の異常気象による影響で、台風・強風等が直撃した場合、万が一にも倒木被害につながる様な事にならなければよいがと、気にかかっています。

M・S

2015年10月15日 多種のつる(連島町)

アレチウリ・ヘクソカズラ・ヒルガオ等が柿やミカンの木を覆い尽くし、隣地の野菜畑等にも少しずつ影響が出ています。

又、つるが柿の木の上部に根をおろし、そこから上、下、横、にと広がり、刈り取る事が出来ません。

M・S

2015年10月15日 アサギマダラ(福田町浦田)

毎朝歩く浦田の蟹ヶ坂にアサギマダラの死がいがありました。

こんな近くで見たのは初めてでうれしくなりました。

我が家のフジバカマに来てくれることを祈っています。

T・S

2015年10月15日 休耕田2 ジャンボタニシ(福田町)

同じ所有者の別の田んぼです。

こちらはジャンボタニシの卵塊がみるみるいっぱいになりこの地区の先行きが危ぶまれます。

T・S

2015年10月15日 休耕田1 稲(福田町)

高齢者が増え、我が家の前の稲田もついに休耕田となりました。

一年を通じて稲穂は美しい表情を見せて楽しませてくれました。

ところが放置された昨年の古い切り株からちゃんと稲穂がつき、まるで田植したかのように実っています。

T・S

2015年9月18日 秋の訪れを感じています。(生坂)

いつもの散歩のコースは、比較的自然が豊かである。

日中はまだ暑いが、朝晩は秋の訪れを感じています。

間もなくクリ拾いが出来そうだ

今年は例年より少し早目か?

以上

W・R

2015年8月17日 ハクセンシオマネキ(大畠、つり公園付近)

前回、大畠、つり公園付近の海につながる排水路に、小型のハクセンシオマネキが多数生息していることを報告しました。海水浴のシーズンになり、子供たちが見つけて獲るのではと心配していましたが、排水路のカニに関心を持つ子供はいないようです。小さかったハクセンシオマネキはしだいに成長して、ハサミもよく目立つようになりました。岡山県のレッドデータブックには準絶滅危惧種(環境省レッドデータリストでは、絶滅危惧2.類)としてありますが、かなりの個体が広範囲に生息しているのではないかと思っています。

S・K

2015年8月17日 ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)(福田町)

ここ福田地区はジャンボタニシの多い所ですが、10年程前には我が家の近くでは見なかったのに近頃ではもう、赤い卵がいっぱいです。

以前は川で卵を見つけると棒を持ってつぶして歩きましたが、もう、手におえない状態です。

T・S

2015年8月17日 ミツバアケビ(鷲羽山一帯)

猛暑が続き、日中は外出しないことがたびたびですが、山に入ると秋を感じることができました。春にミツバアケビが開花している報告をしましたが、今回は立派に結実していました。9月の終わり頃、赤紫色に色づいた実を、目と舌で味わい、秋をしみじみ感じるのが楽しみです。

S・K

2015年8月17日 コシアカツバメ(真備町市場)

友の家の軒下にかわったツバメの巣があるとのこと。

さっそく写真を送ってもらった。調べるとコシアカツバメだ。

この家には昨年より来だして今年も5ヶ所程巣があり、裏にあるお隣の家にも同じようにくるということだ。

ちなみに家はモルタルの白い建物です。

T・S

2015年7月22日 台風通過後の倉敷川周辺(藤戸町藤戸)

台風11号が倉敷市に上陸して暴風雨が吹き荒れた7月17日の翌朝、倉敷川の河岸を自転車で巡ってみました。

ある程度水が引いた川の土手の斜面には、ビニール袋、カン、ペットボトルなどの大量のごみが取り残されていました。

ヨシ原に近づくと突然カワセミが飛び立ち、一直線に逃げていきました。つがいと思われる2羽のオオヨシキリも飛び去りますが、春にあれほど賑やかだった鳴き声はほとんど聞こえません。たくさんのカップルができて子育てに忙しいのでしょうか。

カルガモの親子6羽が連れ添って泳いで来ました。暴風雨と川の増水の中、うまく難を逃れたことに拍手です。対岸に生えている木にはアオサギが何羽もとまり、濁った川の流れを見つめています。

土手の外側に広がる水田でもアオサギ、コサギ、チュウサギが稲の間に首を出し、ムクドリ、カワラヒワなどが群れています。田の畦にイタチの仲間が顔をのぞかせ、上空にはトビが舞っていました。

F・A

2015年7月22日 ショウジョウトンボ(水江の渡し付近)

新しい橋がかかるので、その付近に水溜が出来ていました。

ガマの穂がいままで無かった所にはえてきていて、こんな所にと驚きました。

小さな水溜にショウジョウトンボが飛んでいて水面に卵を産みつけている様でした。

O・K

2015年7月8日 巣の中に、ヒナが棲息していることを確認した。(生坂)

前回報告内容はこちら⇒近くの裏山の電力送電線の鉄塔に鳥の巣発見

その後、関心を持って見守っていたが、歩く仲間も度々双眼鏡で2羽程度棲息を確認されている。本日(7月3日)その仲間と出会い、双眼鏡を借りて、2羽目撃できた。ヒナが巣離れの訓練をしているように、大きな羽をバタつかせている?様子が確認できた。

間もなく巣離れか?

W・R

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ