自然保護監視員だより(2018年7月~12月)

倉敷市自然環境保全条例の規定に基づいて自然保護監視員を委嘱し、自然環境の保全と回復に関する施策への協力や情報提供をいただいています。

ここでは、自然保護監視員の皆様からお寄せいただいた市内の「身近な自然」に関する情報をblog形式でご紹介します。

2018年12月25日 ヒメアカタテハの観察(茶屋町)

12月25日、茶屋町内でヒメアカタテハの交尾を観察しました。

陽だまりの庭にヒメアカタテハが交尾している状態で止まっていました。

最近、モンシロチョウが飛んでいるのを見かけたことがありましたが他の蝶が成虫でいるとは少し驚きました。蝶は卵かサナギで越冬すると思っていましたがヒメアカタテハの仲間は成虫での越冬が可能で、「よもぎ」などに卵を産み付けるようです。最近よく言われている「温暖化」と関係があるのか興味深いです。

観察日:2018年12月25日

S・K

2018年12月10日 熊野神社のお色直し(児島林)

師走も半ばになると神社や野山は街中と違い人の姿がめっきりと少なくなってきます。そんな中、熊野神社~由加山の山中の小道を自転車で巡ってみた。その中でひときわ鮮やかに目についた熊野神社のお色直しについて報告します。

今年初めに改装中の建屋について報告しましたが、ついに、色鮮やかに完成していました。神社の方に尋ねたところ、この春日造りの建屋のみが国重要文化財で、他は県重要文化財です。この鮮やかな朱色の建設時の塗料の成分が判明できたので、今回の塗装と屋根の葺き替えが可能になって改装したそうです。

この報告が目に触れるころは正月もとっくに過ぎた頃でしょうが、まだ、旧正月がありますので是非、熊野神社まで足を延ばしてはいかがでしょうか

(観察日:2018年12月10日)

U.K

2018年11月26日 中山公園の紅葉(児島小川町)

今年も見事に見せてくれました、中山公園の紅葉です。

近くの高齢者とか親子連れの紅葉狩りの皆さんが、弁当を広げていました。

(観察日:2018年11月26日)

U.K

2018年11月15日 もみ殻の上に初霜を観測(生坂)

早くも初霜を観測。昨年は11月6日であった。

(観察日:2018年11月15日)

W.R

2018年10月27日 モズを観察(茶屋町)

10月27日、茶屋町でモズを観察しました。10日前には「モズのはやにえ」を報告しましたが、きょうはモズ(オス)が昆虫をくわえてイチジクの木に止まり「キーキー」と鳴いていました。カメラを構えて撮影していると、すぐに食べたので「はやにえ」にはしませんでした。モズ(オス)は去年の12月末に撮影しましたが、同じ鳥が飛んできたのかはっきりしません。

(観察日:2018年10月27日)

S.K

2018年10月17日 モズのはやにえを観察(茶屋町)

10月17日、茶屋町内でモズのはやにえを観察しました。

イチジクの木にカエルが刺さっており、すこし干からびていました。

毎年、モズを観察していますが「はやにえ」は見かけませんでした。

少し残酷な写真ですが添付します。

冬鳥の飛来も楽しみな季節になってきました。

(観察日:2018年10月17日)

S・K

2018年10月7日 自宅のキンモクセイが例年通り咲き始めた(西坂)

今年は、気象異変で心配していたが、自宅のキンモクセイが例年通り咲き始め、気高い香りを漂わせています。

(観察日:2018年10月7日)

W・R

2018年10月4日 ミシシッピアカミミガメの観察(茶屋町)

10月4日、茶屋町の用水路でミシシッピアカミミガメ2匹を観察しました。柿の実らしいものを啄んでいました。

今年は大型台風が次々と岡山県にやってきますが、野生の動物へ影響はどの程度あるのでしょうか。自宅近くの用水路で見かけるミシシッピアカミミガメは今年の猛暑や台風の影響もあまり受けていないようで、春先から順調に成長して大きくなっているようです。個体数は大雨の影響で流されて少し減っているように感じます。水温が高いので冬眠はしばらく先でしょうか。厄介な外来生物を何とか駆除しなければと思います。

(観察日:2018年10月4日)

S・K

2018年9月18日 散歩のコースの田圃にヒガンバナが咲き始めた(生坂)

間もなく秋の彼岸になるが、例年通り、ヒガンバナが咲いているのを見つけた。

今年は、気象異変が言われているが、例年の季節感を感じた。

参考に、昨年は、平成29年9月10日に撮影記録が残っています。

(観察日:2018年9月18日)

W・R

2018年9月11日 昨年に続きキキョウの群生を確認出来た(生坂)

比較的ため池法面の保全が行き渡っている為か(農業土木委員を中心に定期的な草刈りが実施されている)ので、キキョウの群生の適地で、数株程度の花を確認した。

今年は、気象異変のせいか例年よりひと月遅れです。

(観察日:2018年9月11日)

W・R

2018年9月6日 福山城址の土砂災害(浅原)

7月7日の倉敷市真備町の豪雨水害から約2ヶ月経ちました。

私が毎週登っている福山城址の途中の県道浅原~総社線も3ヶ所が土砂崩れになっています。山の中に入るといつものコースは立入禁止となっており、後日解除されて登ってみると、上部にあった樹木は流され、山肌がむき出しになるなど、4、5ヶ所が想像を絶するような光景に言葉を失いました。

報道でみる土砂崩れの恐ろしさを身近で痛感しました。一刻も早い復旧を願っています。

(観察日:2018年9月6日)

T・S

2018年8月29日 用水路に藻繁殖(茶屋町)

茶屋町の用水路で藻が繁殖しています。茶屋町駅より東の用水路を観察するといたるところに藻が繁殖しています。

地区内の市街化区域には下水道がありますが、その他は合併処理層を使うか、生活雑排水を処理しないで用水へ流すため、富栄養化が進んでいるようです。さらに用水路は流れが緩やかなため藻が育ちやすいのかもしれません。

藻が育っている場所ではゴミがたまっており流れが悪化しています。川掃除を住民参加で行うのは年1度で、用水路前に住む住民が藻を引き上げることが多いようです。

繁殖している藻の種類はマツモ(キンギョモ)、浮草、オオカナダモ、セキショウモなどです。

(観察日:2018年8月29日 )

S・K

2018年8月24日 倉敷川と六間川の合流場所の観察(茶屋町)

8月24日朝、台風20号が過ぎ去った倉敷川と六間川の合流場所を茶屋町鶴崎地区からの観察です。川の水位は普段より高くなっていましたが、濁りは少なく、ゴミの漂着もあまりありませんでした。

川面にはミシシッピアカミミガメが泳いでいました。

川岸でトンボが数匹飛んでいたので撮影しました。

撮影できたのは一匹、図鑑で調べると「オニヤンマ」のようです。

胴体は黒色と黄色模様です。黄色の模様は等間隔に入っていて、翅は全体が透明です。脚は黒色です。

(観察日:2018年8月24日)

S・K

2018年8月13日 マムシの抜殻(連島)

大江公園の石垣にマムシの抜殻を見つけました。以前水ガメの中にマムシの子がいたのを思い出し、ゾッとしました。

やはりこの近辺は山が多いのでマムシの存在も無理はないのでしょう。只、通学路なので心配です。

(観察日:2018年8月13日)

M・S

2018年8月12日 早くも野生のキキョウを確認出来た(生坂)

立秋を過ぎ、まだ日中は猛暑であるが、野生のキキョウを確認できた。秋の気配を感じます。(秋の七草のひとつ)

(観察日:2018年8月12日)

W・R

2018年8月11日 干潟とアマモ(児島下の町)

大潮の干潮の時間に洲脇さんとともに干潟の観察をしてきました。

岡山県の中でアマモが繁茂するエリヤは三か所。その一つが児島沖で、まして干潟に出て触ることが出来る場所は少なく、倉敷市ではここのみか?写真のように綺麗な砂地が広がり、その向こうにアマモの草原が広がっている。当然この小さな河口には汽水域水族館を思わせるほど多種多様な生き物がいる。

少し名前を挙げてみるとカニ類ではシオマネキ、アカイソカニ、ガザミ、イシガニ、ハゼ類ではマハゼ、ビリンゴ、ニクハゼ、チチブ、シマハゼ、ミミズハゼ、魚類はクサフグ、ボラ、スズキの幼魚、貝では大きなシジミがいた。藻はアマモとアオサが見られる。

今回の大雨で増水して溢れんばかりの濁流が一日以上続いたが、下村川の生き物たちはたくましく乗り切っていた。

(観察日:2018年8月11日)

U・K

2018年8月9日 大サギ・小サギ(連島)

田園では稲が大分伸びています。隣接する沼地の様になっている荒れた田でアオサギが餌を食べていました。コサギは夕刻時々見かけますが、久しぶりのアオサギでした。

(観察日:2018年8月9日)

M・S

2018年8月3日 ハクセキレイの親鳥と幼鳥(茶屋町)

6月の下旬頃から自宅近くのあぜ道で白いおなかにグレーの羽根を持った鳥を見かけるようになりました。近くにはよく飛んでいる白と黒のハクセキレイがいます。

手持ちの図鑑には載っていませんでしたが、日本野鳥の会のホームページで調べたところハクセキレイの幼鳥のようです。8月になって飛び方が上手になったように感じます。

近くで見かけて、近づくと一定の距離を置いて遠ざかって行きます。この鳥がどのような場所に巣作りをして住んでいるのか、わかりませんでした。

(観察日:2018年6月27日・8月3日)

S・K

2018年7月28日 温暖化?のセミの状況(連島町連島)

木陰の梅の木の葉の裏にセミの抜け殻が沢山あります。毎年、桜の太い幹に集団で並んでいたのに、今年は少し様子が違っている様です。

鳴く声も短くアブラゼミも少なく感じました。猛暑のためでしょうか。

(観察日:2018年7月28日)

M・S

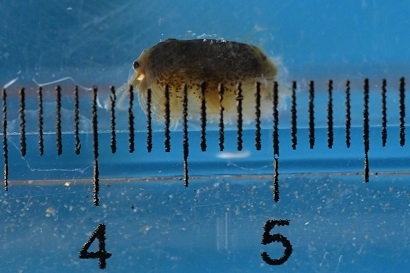

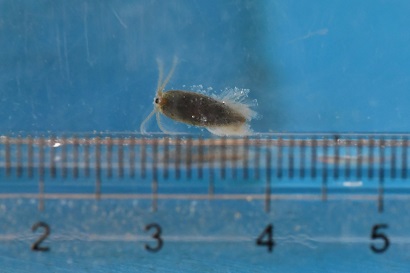

2018年7月23日 カイエビの観察(茶屋町)

7月23日、茶屋町の水田で「カイエビ」を観察しました。

散策中に水田の中を観ると、何やら貝のような恰好をした生物が動いていました。

網ですくってみると今までに見たことのない生物でした。

二枚貝のよう殻で体を覆い足で水の中を泳ぎ回っていました。

ネットで調べると富山市科学博物館の“とやまと自然・春号”平成26年3月31日発行の記事により「カイエビ」と解りました。

恐竜時代のジュラ紀から白亜紀にかけて繁栄した生物で恐竜の化石と一緒に仲間の化石が出るそうです。

雑草などを食べるので水田には害のない生物となっています。

寿命は30日から50日ぐらいで6月~7月が繁殖期となっているそうです。

カブトエビは見かけたことがありますが「カイエビ」の存在は知りませんでした。

(観察日:2018年7月23日)

S・K

2018年7月22日 へびの観察(茶屋町)

7月22日、今年初めて茶屋町内で「へび」を観察しました。

午前6時半頃、庭の松に散水していたところ枝が動いたので何だろうと見てみると「蛇」でした。ベージュ色に茶色のリング状の模様が見えました。一瞬「マムシ」ではないかと思いましたが、頭が三角形のようではないので毒蛇ではないと。シマヘビはよく見ますがこの模様は初めてなので、調べてみると「アオダイショウ」の幼い個体のようです。蛇も暑い季節は早朝に活動しているように感じました。

水をかけてみましたが余り動きませんでしたが、しばらくして去って行きました。

(観察日:2018年7月22日)

S・K

2018年7月7日 今回の豪雨災害について(生坂)

数十年に1回程度の豪雨と報道されていますが、日頃は、なんともない民有林道が数か所にわたり、土砂崩れが発生していた。

私も、現在の場所に住んで、初めての経験である。

やはり、寺田寅彦(物理学者)の諺「災害は、忘れた頃にやってくる」を肝に銘じた次第です。

(観察日:2018年7月7日)

W・R

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ