自然保護監視員だより(2018年1月~6月)

倉敷市自然環境保全条例の規定に基づいて自然保護監視員を委嘱し、自然環境の保全と回復に関する施策への協力や情報提供をいただいています。

ここでは、自然保護監視員の皆様からお寄せいただいた市内の「身近な自然」に関する情報をblog形式でご紹介します。

2018年6月29日 コスモス(秋桜)が初夏に咲き始めた(生坂)

コスモス(秋桜)は、秋に咲くのが通例ですが、今年は、気象異変?等で早くも近くの農家の庭先で観かけた。農家の人の話では、実生で咲いているとのことでした。

(観察日:2018年6月29日)

W・R

2018年6月18日 タマシギ(庄地区)

今年もタマシギがやってきました。まだひとつがいだけの様ですが、ひょうきんな姿をみせてくれました。

(観察日:2018年6月18日)

S・M

2018年6月18日 キビタキが撮れた(郷内)

鷲羽山周辺をウオーキングしてる時に撮った、キビタキの写真です。

今年は児島周辺で多くの鳥に出会い撮影してきましたが(オオルリ、ウグイス、クロツグミ、イソヒヨドリ・・・・・・・)、しかし、キビタキだけはさえずりを由加、中山公園と聞くが、木々の間を動き回る姿は見えても撮影させてもらえず、残念な日々でしたが今日は有難う!もういいよ、と言ってその場を去るまでも、さえずりを続けてくれました。

それから、もう一つの情報です。先日、由加のホタルを見に行ってたところ、ツツドリが鳴いていました。

(観察日:2018年6月18日)

U・K

2018年6月17日 今年も鉄塔にミサゴが子育てを始めています(生坂)

今年も昨年に続き、ミサゴが子育てを始めています。

平成30年6月17日(日曜日) 11頃

望遠レンズで撮影 昨年も同じ頃、撮影しています。

私の記憶では、4年連続子育てです。

(観察日:2018年6月17日)

W・R

2018年6月3日 ヘイケボタルのいる池(粒江)

この池には、ヘイケボタルが生息しています。先日訪問すると、ピカピカ何匹か光っていました。水質がいいのでしょう。

トンボも比較的多いのですが、1990年ごろは水草が前面に繁茂し、もっとたくさんのトンボがいました。ミシシッピアカミミガメが産卵繁殖していること、ブラックバスがいること等で、環境が変わってしまったのかもしれません。それでも、いい環境の池と言えるでしょう。

6月は、かわいい生まれたばかりのミシシッピアカミミガメの姿を見ることもできます。

(観察日:2018年6月3日)

M・T

2018年5月27日 トノサマバッタの観察(茶屋町)

5月27日、今年初めて茶屋町内でトノサマバッタを観察しました。

昭和30年代後半から40年代の子供時代には空地の草むらや畑でよく捕まえていましたが、数年前から家庭菜園をするようになって、あまり見かけませんでした。草むらにいたのかもしれませんが今回は防虫ネットに止まっていたのですぐにわかりました。

トノサマバッタは稲を食い荒らすので稲作農家にとっては天敵です。

稲や野菜を食い荒らすショウリョウバッタも多く飛ばないことを願っています。

(観察日:2018年5月27日)

S・K

2018年5月26日 初めて見たカエル(福田町古新田)

5月26日(土曜日)温室プール(25m)の監視をしていて、となりの50m屋外プールに大きなカエルが、泳いでいました。約30cmはありました。始めてみる食用ガエル(ウシガエル)だそうです。

(観察日:2018年5月26日)

F・Y

2018年5月26日 オオキンケイギク(水江)

先日から黄色に目がとまります。

運動会に行きましたら緑地帯にオオキンケイギクがありました。

まだあちこちに咲いています。

一時いやがられた花ですが、私は好きです。

(観察日:2018年5月26日)

S・K

2018年5月24日 オオキンケイギク(水島高砂町)

黄色い花が沢山きれいに群集していたので近くに行って見ましたら、外来種のオオキンケイギクでした。

つぼみもあり花の散った後もありました。もうずい分から咲き始めたようです。カメラをかまえたら丁度モンシロチョウが来てカメラにおさまりました。

(観察日:2018年5月24日)

S・K

2018年5月24日 淡水魚ゼゼラ(笹沖)

笹沖の用水路へメダカを探しに行ったら、本命は捕れず、綺麗に輝く黄色ぽいむなびれを広げて泳ぐ魚がいたので捕ってみるとゼゼラでした。岡山県では準絶滅危惧種に指定されている最近では珍しい魚なので投稿しました。

(観察日:2018年5月24日)

U・K

2018年5月20日 クロツグミが来た(児島由加)

5月に入って中旬に由加山へバードウオッチに出かけた。毎年のキビタキ、オオルリに会いに出かけてみると、まったく聞いたことのない大きなさえずりの鳴き声がキョロ、キョロ、キョロと続く。新緑の若葉に邪魔され見えなかった。

気になり本日(20日)また朝から出かけたらまたまた出迎えてくれた。近くでキョロ、キョロ、キーコと続く。どんな鳥がいるのか、しかし茂った若葉の奥からしか聞こえてこない。木々の間に飛ぶ姿を発見、近くの杉のてっぺんにとまった。双眼鏡に入ったのはくちばしがオレンジで頭が真っ黒のツグミサイズの大きさ。前回の情報で、予め予想してたクロツグミだった。ワクワクしながらカメラをセット。逆光の中、写真に写った。暫く見せて飛び去った。その後、キビタキが新緑の中を鳴きながら枝から枝へ。双眼鏡では綺麗な姿を観測できたが、写真まで至りません。次に常時、鳴き声が聞こえていたオオルリを写真に収めようと探したら、道路わきの電線に、それも目の前に。カメラに収まり首が疲れるほど、いつまでも鳴いてたり、虫を捕り木の上で食べたりで楽しいバードウオッチでした。

(観察日:2018年5月20日)

U・K

2018年5月19日 絶滅危惧種の水草のある池(粒江)

この池には、ジュンサイ、ミズオオバコ(絶滅危惧種)、サンショウモ(絶滅危惧種)が繁茂しています。

トンボの種類も多く、今は春のトンボがたくさん飛んでいます。クロスジギンヤンマ、ヨツボシトンボ、フタスジサナエ、キイトトンボ、クロイトトンボなどが見られます。

小型のゲンゴロウの仲間も、かなり貴重な種がいるそうです。種松山の池の中でも、自然の豊かさでは一番のこの池も残してほしい池の一つです。

(観察日:2018年5月19日)

M・T

2018年5月15日 カワウ(茶屋町)

カワウが飛来することが目立っています。特に電柱の上部に止まりフンをまき散らして、道路や自動車、住宅などに被害を与えています。電力会社やNTTに相談すると、止まれないような器具を取り付け、その後は被害が少なくなったケースもあります。用水路で魚を捕食するので生態系に影響を与えていると思います。

(観察日:2018年5月15日)

S・K

2018年5月13日 いととんぼの観察(茶屋町)

5月13日、今年初めて茶屋町内でイトトンボを観察しました。

図鑑によると「セスジイトトンボ」のオスではないかと思います。

本州ではよく見かけるイトトンボで5月頃から飛び始めるそうで、ほぼ例年並みのようです。

夕方、庭の草に止まっている一個体を見ただけです。

蝶と違ってイトトンボは小さくて目立たないのでなかなか見つかりません。

(観察日:2018年5月13日)

S・K

2018年5月1日 児島の川の調査(児島郷内)

児島のある川の汽水域へ、約一時間ほど魚取りを楽しむ。昨年の秋の大雨の時、メガソーラ、道路建設で山肌がむき出しとなり、2週間以上茶色の泥水が流れ、その後の川魚の調査でモクズガニ、エビ類、ハゼ類がほとんど消えてしまった。そして水温の上がる、翌年春になって復活したかどうかの再調査をする事にしていました。結果は、復活していました。この小さな川で永年生き続けてきた生き物たちの能力に驚きと喜びでいっぱいです。成果は、シンボリックなモクズガニは10杯以上、エビも2種類、ハゼはヒメハゼ、ビリンゴが多く、他にはシマハゼチチブなど、海水魚の稚魚も一匹でしたが、カレイ、タケノコメバル、スズキといました。

これから、ますます水温が上がってくるともう少し増えてくると思われます。

写真はモクズカニ(挟まれて痛かった!)

(観察日:2018年5月1日)

U・K

2018年4月28日 平地に残る貴重な池(吉岡)

この池ですが、50年以上前からあります。以前は水路の一部だったのに、周辺の開発で隔離されたようです。近所の方と話をすると、管理について市に問い合わせたところ、必要な池なら残すが、必要ないなら何らかの方針が決まるようです。

昨今、農業に必要のない池は埋め立てられ住宅地や公園になっています。この池も、そうなる運命なのでしょうか。水鳥が羽根を休め、カエルが鳴くこの小さな池を残すことはかなわないものでしょうか。キショウブがきれいに咲き、マコモがそよ風にゆれるこの池を、街中のビオトープとして残してほしいものです。

(観察日:2018年4月28日)

M・T

2018年4月28日 ケリ(茶屋町)

午前8時頃から水田で「ケッツケッツ」とにぎやかな鳴き声が聞こえたのでカメラを持って観察にしました。2羽のケリが餌を探しながら、バトルを繰り広げていました。これから水田に水が入り田植えの準備が進むとさらににぎやかになりそうです。

(観察日:2018年4月28日)

S・K

2018年4月26日 アサギマダラが来た(児島上の町)

ふれあいの森でアサギマダラを発見!今の時期のアサギマダラは初めてでした。

今日はバードウォッチングにふれあいの森を訪ねた。駐車場から少し入ったところで、突然、二羽のキビタキが私の直前を横切る。オス同士なので恋のバトルか?お互いにさえずりでなく地鳴きのような ぎっぎっ・・・ と威嚇し合う。それも興奮してるので目の前の小枝で。二羽の一方は見事なオレンジから山吹色の鮮やかな色合い。暫くにらみ合っていたが美しい方が勝ったようだ。ふれあいの森は駐車場近くにキビタキが多い。その後、少し歩くと、ヒョウタンボク?の花にアサギマダラがぶら下がっていた(写真)。写し終えると優雅に飛び、二回、旋回して飛び去った。少し早いような気がしますが、皆さんのところでは、どうでしょうか。

(観察日:2018年4月26日)

U・K

2018年4月17日 夏鳥が来た(児島由加)

桜も終わり、コバノミツバツツジも散り始めた頃、夏鳥がやってくる。

今年も由加山の蓮台寺周辺を歩いてみた。しかし静かだった・・・が暫くすると遠くでアオゲラの空を引き裂く「ぴゅー」と鋭い鳴き声が聞こえてきました。その後からセンダイムシクイの「ぴーぴー グイー」と新緑に囲まれた電線の上から姿を現してきました。飛び去るまでのわずかな時間をたのしんで歩くと桜園地につく。葉桜となった梢に、鳥が動く。双眼鏡で追うと、なんと!オオルリがいた。早速リュックからカメラを出して追う。次々にホバリング?らしき飛び方をしながら虫を食べてるらしい姿を追って、パチリ、パチリ・・何枚も・・・撮れたかな?撮れてました。美しいオスのオオルリでした。しばらく新緑の中を見え隠れしながら消えていきました(写真)。

それから由加神社の裏山の中にアオゲラがまたまた、鋭い鳴き声をあげながら高木を登っていく。もう一羽やって来て追っ払いまた、らせん状にのぼり飛び去った。その後は遠くにキビタキのさえずりが、近くにも、しかし姿が見えません。今年は早いような気がします。また、由加山が楽しくにぎやかになり始めました。

(観察日:2018年4月17日)

U・K

2018年4月16日 イソヒヨドリ(中庄)

倉敷市中庄のマスカットスタジアムで社会人野球の手伝いをしていたところ3階席で鳥の鳴き声が聞こえてきました。カメラを持って駆け付けるとスズメより大きい鳥が鳴いていました。

ヒヨドリのようにも見えましたが目の周りの特徴などからイソヒヨドリのメスでした。図鑑では海岸の岩場やビルの屋上などに住むとあり、球場に住んでいても不思議ではないようです。渡り鳥ではないので四季折々に見ることが出来そうです。

(観察日:2018年4月16日)

S・K

2018年4月12日 春(福田町福田)

例年、桜の季節は野山は冬の姿ですが、今年は3月31日、山の色が変わっているのに気づきました。木々の芽吹きが桜と一緒です。何やかやと春の花が一斉に咲き出しました。我が家では藤の花が咲き、20年前植えた日本シャクナゲがはじめて花をつけ、ナンジャモンジャの花も咲きそうです。オオルリ、キビタキの夏鳥もみることが、春はすばらしいですね。

(観察日:2018年4月12日)

T・S

2018年4月12日 里山の住宅化(福田町福田)

ここ福田地区は静かな山里でした。

自分の家から1km先の小学校が見えていたと昔話を古老たちがなつかしく話してくれていましたが、今凄まじい速さで田んぼがなくなり、わずか残った田もすきまなくコーポや住宅で埋めつくされていきます。この時代になって今まで守られていた自然が様変りしていき、将来どうなるだろうかと危惧せざるをえません。

(観察日:2018年4月12日)

T・S

2018年4月12日 桜(福田町福田)

今年は寒暖の差が激しく葉物野菜の生育が悪かったです。

- 3月29日 近所の庭で花見をしましたが一夜のうちに満開になりました。

- 3月31日 いつも遅い種松山で丁度満開、

- 4月1日 酒津では桜吹雪が嵐のように舞い散り、

- 4月3日 種松山は桜の花びらで地面が雪のようにまっ白、

とにかく今年はアッという間に桜が終りました。

(観察日:2018年4月12日)

T・S

2018年4月6日 タンポポとハト(酒津)

酒津公園は桜満開の此頃は駐車場も一杯なので土曜、日曜を外し金曜に予定していたら雨模様になり車は駐車出来ました。

いつもの散歩コースで土手の下を北に向って歩きました。タンポポがあちら、こちらと黄色い花とつぼみを草の中からのぞかせています。土手のタンポポは(カンサイタンポポ)です。池でカワセミが見えるかと待ちましたが見えませんでした。一回りして駐車場の近くまで来るとハトのグループが何か探していました。桜の花も散っています。バーベキューの人達も賑やかです。

(観察日:2018年4月6日)

S・K

2018年4月2日 誰も見てくれない桜(児島下の町~尾原)

誰も見てくれない桜を紹介します。

ここは児島のふれあいの森。いつものように駐車場には車もない。その中を登っていくと、ここには200メートルぐらいの道沿いにソメイヨシノ、山桜、天然のミツバツツジが咲き誇る・・・が誰もいない。毎年の事ですが、あ~もったいない。

次は、ここから尾原へ下る途中にオオヤマザクラの巨木があります。3年前ぐらいに幹周辺3m以上で巨木指定にしてもらいました。今年も見事に花開きました。誰も見に来ません。今年も私だけでしょうね。

この周辺では、タラの芽がもう開いてしまってます。例年より10日ほど早いですね。5個ほど持って帰り、天ぷらで美味しくいただきました。

(観察日:2018年4月2日)

U・K

2018年4月1日 春のあれこれ(玉島黒崎)

ウグイスのきれいななき声を耳にしたのは、2月半ば。今もどこからか美しい声がきこえてくる。

ツバメを見つけたのは、3月末。とても軽やかに飛び回っているが、なんだか少なく感じている。

暖かくなって、ほとんど毎日のように見られるのは、キジ。窓ガラスにうつる自分の姿を敵と思うのか、ぶつかってくることもある。窓のそばのバベの木にとまって家の中を見ていたり、花がたくさん植えてある庭をうろついたり、雨でも裏山を歩き回ったりと、とても楽しませてくれる。めすはめったに見ないし、2羽いるようにもないし、姿を見るたびにいろいろ考えさせてくれる。

ちょっと前までメジロ、シジュウカラ、エナガ、コゲラなどいっぱい来ていたのに、今は静か。

(観察日:2018年4月)

H・J

2018年3月31日 今年の桜(真備町岡田)

今年の開花宣言は3月17日。岡山では3月25日と、例年より1週間程早く4月1日には満開となりました。春休みに入ったばかりの子供たちが、桜の下で遊んでいる光景は、陽炎のように嬉々と眩しく見えました。

(観察日:3月31日)

M・Y

2018年3月27日 ソメイヨシノが開花、満開となった(生坂)

急に暖かい日が続いた為、開花から満開まで約1日でした。

W・R

2018年3月25日 大池の鴨(真備町岡田)

真備ふるさと歴史館裏の大池で鴨やカイツブリを良く見る。鴨は時折り、逆立ちをして餌の藻を食べているようだ。カイツブリは巧みに潜っては、小魚を捕食している。風が出てきた。水面が波立ちはじめ目の前に鴨が泳いできた。そろそろ北へ飛び立つ別れの挨拶に?来たのだろうか。

(観察日:2018年3月25日)

M・Y

2018年3月23日 春を告げるレンゲ、スミレを見つけた(生坂)

寒さが連日続いていたが、日中の日差しは強く感じられるようになった。

近いの農家のあぜ道に春を告げるレンゲ、スミレを見つけた。

(観察日:2018年3月23日)

W・R

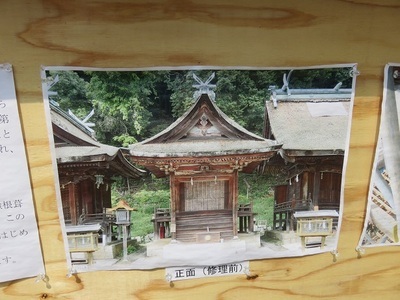

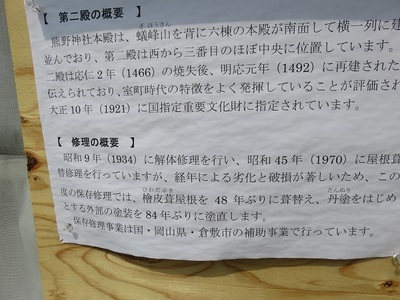

2018年3月11日 熊野神社の改装(児島由加)

ただいま熊野神社の国指定重要文化財の建屋の屋根の葺き替えと塗装をおこなっており、2018年いっぱいの工事です。工事現場も見学コースとして見ることが出来ます。小さな建屋ですがきっちりと建築様式に従って、檜の皮集めから漆の塗装までを宮大工の工事で7000万円もかけての修復作業です。10月には秋祭りが盛大におこなわれます。

私がこの事を知ったのは11日にツーデーマーチの熊野神社20キロコースを歩いて地元の方に聞いて分かったことです。倉敷にこんな宝があります。皆さんも是非寄ってらっしゃい。

ところで、ツーデーマーチにも触れておきますと、とても嬉しい事がありました。コース設定に江戸時代の旧道が入っていたことです。岡山~早島を抜け、熊野神社、由加神社、下津井に抜ける道として、今は使われていない藤戸寺からの山越えです。切通の峠道は細々と続きます。やがて熊野神社方面と、一等寺、清田八幡神社から下津井方面へと別れます。

地図から消えていく道を掘り越してくれたツーデーマーチの企画に感謝でした。

(観察日:2018年3月11日)

U・K

2018年3月10日 ブルーギル(茶屋町)

茶屋町内の用水路でブルーギルを捕獲しました。

全長3センチメートル程度の幼魚。今回は網を水草の中に入れてすくいあげると一匹入っていました。これから水温が上昇すると動きも活発化すると見られ、繁殖を防ぐ必要がある。

環境省が制定した外来生物法で特定外来生物に指定されており、飼育・運搬・保管・販売・野外に放流などが法律で禁止されています。

(観察日:2018年3月10日)

S.K.

2018年3月10日 イトモロコ(茶屋町)

先月、茶屋町内の用水路で捕獲した魚をミニ水槽で撮影しました。

うろこの側線鱗や暗色班がないなどからイトモロコのように見えます。

インターネットで調べるとイトモロコはコイ科カマツカ亜科に属する日本固有種となっています。濃尾平野以西の本州に生息、河川改修などで減少傾向だそうです。

スゴモロコ属に属し、コウライモロコ、スゴモロコ、デメモロコに似ていて識別が難しいようです。

(観察日:2018年3月10日)

S.K.

2018年3月9日 春を告げる土筆を見つけた(生坂)

寒さが連日続いていたが、日中の日差しは強く感じられるようになった。

近いの農家のあぜ道に春を告げる土筆を見つけた。

(観察日:2018年3月9日)

W・R

2018年3月9日 たんぽぽ(真備町辻田)

春は名のみの~まだまだ寒い日が続いています。襟を立てながら散歩していると路傍でタンポポを見つけました。総包外片は反り返っていて、セイヨウタンポポのようだ。冬の無彩色野光景から黄色の花々が姿を現してきた。嬉しい春が来た!

(観察日:2018年3月9日)

M・Y

2018年2月26日 用水路の魚(茶屋町)

春の気配が感じられるようになったので、茶屋町内の用水路で止水堰のある付近に網を入れてすくうと稚魚が取れました。

水が冷たいので底の方に集まって住んでいるようで、すべて10センチメートル以下の大きさでした。図鑑で調べるとフナ、メダカ、カネヒラなどが入っていました。

(観察日:2018年2月26日)

S・K

2018年2月25日 春を告げる菜の花が咲き始めた(生坂)

寒さが連日続いていたが、日中の日差しは強く感じられるようになった。

近いの農家の庭先では、春を告げる菜の花が咲き始めた。

(観察日:2018年2月25日)

W・R

2018年2月24日 ヒバリ、ツグミ(茶屋町)

茶屋町の水田上空をピュリ、ピュリなどと鳴きながら飛んでいるヒバリを観察しました。暖かくなってきたので、そろそろ求愛の季節になったのでしょうか。

水田は数日前に田起こしをしたばかりです。地上に降りた場所はよくわかりませんでしたが、同じ水田で虫を探していたのでしょうか、ツグミを観察しました。秋ごろからよく見かけていましたが、間もなく渡りの季節になるのでしょうか。

(観察日:2018年2月24日)

S・K

2018年2月24日 ジョウビタキ(山地)

2月23日の倉敷美しい森での奉仕活動に参加した庄学区担当のS・Mさんから、日差山付近で撮影したキレンジャクやカワセミの写真を見せていただき感激。数日前の事なのですぐに出かけても観察できるかどうかはわからないとのこと。

翌24日午前中に日差寺に出かけてみました。鳴き声がしたのでカメラで撮影、図鑑で見るとジョウビタキのメスのようです。一羽だけでいましたが、小生の気配ですぐに逃げてしまいました。

ハイキングコースを少し歩いてみましたがほかの鳥は鳴き声のみで姿は見えませんでした。時間をかけての観察が大切と思いました。

(観察日:2018年2月24日)

S・K

2018年2月16日 ウメが咲き始めた(生坂)

寒さが連日続いているが、日中の日差しは強く感じられるようになった。

近くの農家の庭先のウメが咲き始めた。春の訪れを感じます。

(観察日:2018年2月16日)

W・R

2018年2月16日 近くによって来たメジロ(福田南学区)

山小屋近くのイノシシ除けの鉄柵にミカンを十数個さして小鳥を待ちました。(2m位離れた場所から)

しばらくすると3羽のメジロがやって来てミカンをついばみました。このような状態は数日続いています。しばらくするとヒヨドリが2羽来てメジロを追いはらいました。ミカンがあるかぎり毎日毎日メジロが来るのを楽しみに待っています。

(こんどは1m位離れた場所から撮影したいです)

(観察日:2018年2月16日)

F・Y

2018年2月13日 カノープスが見える(児島)

冬の間のみ南半球の一等星のカノープスが南の地平線近くに赤い姿を現し水平に動いて西の空へ消える。二月であれば20時台に、三月になれば19時台に南の地平線に現れる。その後は明るくなるので見えなくなる。見るためには、ちょっと高台に。児島では鷲羽山、王子ケ岳、鷲羽山スカイラインなどがベストポイント。双眼鏡が必要です。写真はシャッタースピードが5秒以上必要でしょう。

日本では赤いこの星が龍にまつわる伝説として各地に残されています。私の冬の楽しみの一つです。写真は、見えるかな?我が家のベランダから撮影しました。もう一枚の写真は冬の星座のオリオン座とシリウスです。

(観察日:2018年2月13日)

U・K

2018年2月8日 氷の下にミシシッピアカミミガメ(茶屋町)

ここ数日の冷え込みで自宅近くの用水路に氷が張り厚さが2センチぐらいになっていました。その下に何か生物がいないか網を入れたところミシシッピアカミミガメを捕まえました。体長は約7センチメートル。春から夏に水面に付近や護岸に上がっているのを見かけていました。さむい実機の過ごし方は土の中での冬眠と思っていましたが水の中で過ごしているようです。寒さで動きはゆっくりでしたが目を開けて様子をうかがっていました。

環境省では、「生態系被害防止外来種リスト」において緊急対策外来種に位置づけられ、「アカミミガメ(通称:ミドリガメ)」の対策を推進している。

(観察日:2018年2月8日)

S・K

2018年2月4日 仙随山の展望(児島田の口)

ひさしぶりに児島を代表する山、仙随山へ登る。

普段は頂上一帯が産廃処理場のためダンプトラックの往来が激しく、かつ、展望の良い場所はすべて産廃処理場なので立ち入れないでいる。産廃処理場が出来る前は麓の小学校の遠足コースであり、校歌でも歌われている。

今日は日曜日なのでダンプもなく、バードウオッチングを兼ねて登ってみると、寒空に見事な展望がひらいた児島の街を一望でき、瀬戸内海から瀬戸大橋を追うと四国までの山々までも見渡せる。さらに西に目をやると笠岡諸島も見えている。写真は瀬戸内海と四国、児島の街の全景です。

いつの頃からか児島の人はこの風景を失ったのでしょうか。

(観察日:2018年2月4日)

U・K

2018年2月2日 霧氷現象が観られた(生坂)

湿度が高く、風が無く、冷え込んだ為か?霧が樹木に凍り付き樹氷現象が観られた。

太陽光線が強くなり始めた9時頃には消滅した。この土地に50年近く住んでいるが初めての体験である。

(観察日:2018年2月2日)

W・R

2018年1月29日 ルリビタキを見た(児島上の町)

今年一番の寒波襲来の中、自宅~稗田~ふれあいの森~上の町駅を2時間半ほどかけて山間の道を歩いてみた。冬の明るい道とバードウオッチを楽しみに、冬鳥はツグミ、シロハラ、ジョウビタキ、メジロ、シジュウカラ、上空にはノスリが飛来、優雅に旋回を繰り返し飛び去った。そして山間の大きな屋敷の側の草地に写真のように綺麗なルリビタキの雄が舞い降りてきて暫く3メートル先の草地で餌を探し始める。何と幸せなご褒美でしょう。うれしくて投稿しました。

しかしウオークはさんざんで、あるはずの道がなく二度も行きとまり、地元の人と出会い山間の生活道の抜け道を教えてもらい、やっと脱出できました。でも、冬ならではの山間の冒険が出来るのは今、また山に入り、投稿しましょう。

(観察日:2018年1月25日)

U・K

2018年1月24日 アオジ(山地)

自宅の畑の梅の木にこのところ毎日やって来て梅の新芽をつついている様です。時折、畑の堆肥づくりの場所にも降りて来ていますが、人影を感じるとすぐに裏山の竹ヤブにでも飛んで行ってしまいます。

(観察日:2018年1月24日)

S・M

2018年1月23日 ジョウビタキ♀(山地)

自宅横の畑にやって来たジョウビタキの♀(メス)。人なつこい鳥で近づいても逃げずにカメラに向ってくれました。

(観察日:2018年1月23日)

S・M

2018年1月23日 エナガ(山地)

夕方、自宅の裏山の雑木林でエナガの大群が木々の間をせわしなく動きまわっているのを発見。ピント合わせするのに一苦労でした。

(観察日:2018年1月23日)

S・M

2018年1月21日 カワセミ(山地)

自宅周辺を散策中、奥の池で偶然目の前に現れたカワセミを撮ることができました。コバルトブルーの宝石のような鳥に感激。その後、水面をすべる様に飛び去って行きました。

(観察日:2018年1月21日)

S・M

2018年1月16日 イソシギ(矢部)

日差山に登った後、矢部方面にまで足を伸ばしたところ、矢部の南代防池でカルガモやアオサギ以外に岸辺に3~4羽のイソシギを認めました。

(観察日:2018年1月16日)

S・M

2018年1月16日 アトリ(山地)

日差山への散歩中、頭上の樹立たちにまみれる様に群れてる鳥がいるのに気づき、カメラを向けました。

(観察日:2018年1月16日)

S・M

2018年1月15日 このところの寒波で近くの溜池の全面に氷が張った(生坂)

1月14日~16日の間、連続4日、近くの溜池の全面に氷が張っていた。

約50年住んでいるが、こんな寒波は、初めての経験である。

(観察日:2018年1月15日)

W・R

2018年1月10日 海釣り(児島下津井吹上)

妻と一緒に海釣り(吹上)に行きました。大きなあたりが来たのでサオを上げると大きなタナゴが釣れていました。釣り上げたとたんにボトボトと海に落下する小魚を見ました。落ちたとたん小魚はスイスイと泳いでいきました。写真の様にまだいっぱいの小魚が入っていました。

※親は食べてしまいましたが、魚はタマゴから生まれると思っていましたのでびっくり!

(観察日:2017年11月)

F・Y

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ