自然保護監視員だより(2020年7月~12月)

倉敷市自然環境保全条例の規定に基づいて自然保護監視員を委嘱し、自然環境の保全と回復に関する施策への協力や情報提供をいただいています。

ここでは、自然保護監視員の皆様からお寄せいただいた市内の「身近な自然」に関する情報をblog形式でご紹介します。

2020年12月30日 カラスの観察

12月30日、茶屋町でカラスの集団を観察しました。

稲田は収穫後に藁の野焼きを行う田んぼと耕耘をして藁をすき込むためにそのままにしている田んぼの2種類があります。

今回は藁が残った田んぼで20羽以上のカラスの集団が餌をあさっているのを観察しました。

この時期は餌が少ないようで少し気温が上がった昼間に昆虫などを探しているようでした。

数が多いと不気味な感じがしました。

S・K

観察日時:2020年12月30日

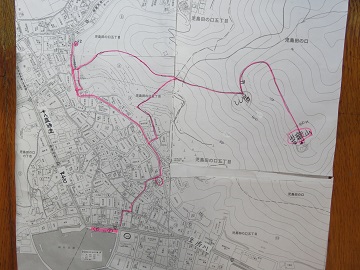

2020年12月17日 岩滝山登山標識完成

前回の岩滝山案内の続編です。

今日、登山道の入り口表示と登山ルート地図を完成させました。

近くに来られたら寄ってください。

このコースの目玉は登山口近くの倉敷最大の楠のある荒神社と海抜160メートルの岩滝山からの児島市街から瀬戸大橋~王子ケ岳、渋川の眺望と眼下を飛ぶトビを眺められることです。

特に冬の季節は山が明るく歩きやすいのでお勧めです。

登山地図と案内が必要なら声をかけてください。

コロナに打ち勝つ体力は空気の綺麗な海沿いのハイキングで乗り切りたいですね。

U・K

観察日時:2020年12月17日

2020年12月1日 六間川の野鳥観察

12月1日、倉敷市亀山と西田の間を流れる六間川で野鳥を観察しました。

川面にはコガモやカルガモなどおよそ30羽が泳いでおり、堤防ではチュウサギが羽を休めていました。

川の水位は農業用に使う時期ではないのでかなり低くなっていました。

水は澄んでおり、不法投棄されたと思われる空き缶や敷物のような物、ビニールの袋などが沈んでいるのが良く見えます。

少し下流の六間川緑地付近でもカルガモが約20羽観察されました。

S・K

観察日時:2020年12月1日

2020年12月1日 児島の岩滝山

児島にもう一つのビューポイントが出来ます。

田の口にある岩滝山ですここからの眺めは児島全体の街を一望できる、とっておきの場所です。

今この山の登山道を整備している地元の人たちがいます。

そしてこの山に皆で登って欲しいと!

この山は自然にあふれています。

麓には楠に覆われ、倉敷市の巨木に選ばれた楠があります。

そして登るとアベマキと雑木林、さらに上にはバベの木の群生地、海に近いこの山は鳥たちの休憩地、今日もルリビタキとアオゲラ、そしてシロハラ、ツグミ、ジョウビタキ他、どこにでもいる鳥があふれています。

そして頂上に出ると見晴らしの良い岩の上に出ます。

回りに多くのトビを見るでしょう。

そして眼下にトビの背中がいくつも見ることが出来ます。

トビの背中を見る場所はそんなに多くないでしょうが、見ると自分が鳥になったような錯覚に襲われます。

近々登山道の目印を地元の人たちと作ります。また紹介しますので登りに来てください。

U・K

観察日時:2020年12月1日

2020年11月22日 児島の紅葉

今年の紅葉はどこへ行っても綺麗ですね。

蒜山や四国の山も期待を裏切らない美しさでした。

そして隠れている紅葉は街の中にありました。

一番最後に訪れる場所です。

皆さんの街にも発見できることでしょう。

児島も街路樹が、その先の竜王山が見せてくれます。

まずは児島駅から西に向かう街路樹の紅葉の先には竜王山の紅葉へ

並行して走る車道の脇のナンキンハゼが紅葉を落とし始めていました。

ウオーキングに彩りを添えてくれる街だと今になって発見しました。

U・K

観察日時:2020年11月22日

2020年11月9日 用水路の水草除去

11月9日、10日茶屋町内の用水路で水草の除去作業が行われました。

茶屋町地区の県道74号倉敷飽浦線の瀬戸大橋線と交差する付近から東へおよそ1.5キロメートル間の用水路に繁茂している水草の除去作業が地区の土木委員など10人が協力して行われました。

作業にあたった人は5本爪のついた道具で川に生えているコカナダモやセキショウモなどの藻類を引き上げました。

この用水路では春先から大量の水草が発生し、水の流れが悪くなり、空き缶やペットボトルなどのごみが数多く引っかかっていました。

今回の作業では2日間で3トントラックが20回搬出するほどの水草やごみ、がれきなどがありました。

除去後は川底が見えるようになり、本来の用水路に戻っていました。

今回は市茶屋町支所の事業として行われましたが、受益者や用水路沿いの住民などの協力による清掃も必要ではないかと感じました。

S・K

観察日時:2020年11月9,10日

2020年11月1日 用水の藻やごみの引き上げ

11月1日、町内の用水路で藻やごみの引き上げを行い調べました。

この日は岡山県が児島湖清掃大作戦を実施し、事前に申し込んだ人たちが児島湖周辺でごみの回収を行っていました。

倉敷市は新型コロナ感染症のため参加中止でした。

そこで、自宅近くの用水路の清掃を兼ねてごみを引き上げ調べてみました。

藻に次いで多かったのはビニールやポリエチレン製の袋などのプラスチック類のごみ、次は空き缶、その他には空き瓶やガラス片などでした。

用水路の藻やごみは増えると用水路の流れが悪くなり、水質の悪化につながります。

また、生態系にも影響を与えます。

きれいな用水路の確保のために、住民がごみを捨てないことはもちろんですが、定期的な清掃活動も欠かせないと思います。

S・K

観察日時:2020年11月1日

2020年11月1日 今年の稲作 ウンカ被害甚大

例年稲作における自然災害の被害は、当学区内で1~2件でした。

ところが今年は、ウンカの被害が多発しています。(通年の数十倍)

これは県内だけでなく、九州・中四国地方各所で被害が発生しているようです。

秋ウンカはトビイロウンカの大増殖によりおこる被害で、このウンカは6月ごろ中国南部で大発生したらしく偏西風に乗り日本まで飛来し、6・7月の長梅雨と8月の猛暑がウンカの増殖をもたらしたといわれております。

中国地方でのウンカ被害における減収は20%以上になる見込み。

K・N

観察日時:2020年10~11月

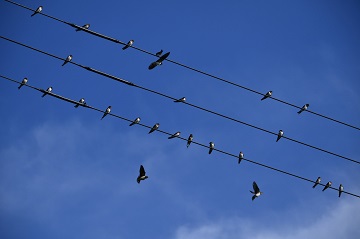

2020年10月26日 ツバメの観察

10月26日午前8時ごろ、茶屋町でツバメを観察しました。

晴れた空をツバメが数羽飛んでいました。

9月ごろには南下するものと思っていたので驚きました。

倉敷の日中の最高気温が20度前後なのでまだ大丈夫のようです。

ネットなどで調べると、ツバメの南下は9月下旬から10月下旬ごろとあり、最後の数羽かもしれません。

S・K

観察日時:2020年10月26日

2020年10月20日 手乗りヤマガラと冬鳥たち

私の住む児島市街地にも冬を告げるジョウビタキ、モズ、近くの林にはシロハラが来た。

不思議なことに一週間前には全く鳴き声さえ聞こえてこなかった冬鳥たちが本日20日の日に市街地から近くのふれあいの森、竜王山で一斉に鳴き始めた。

最近は秋を味わ時期が短くすぐに冬になるような気がします。

他にはカモたちもきてますね。

次に、手乗りヤマガラの話をします。

公園ではよく見かける風景ですが我が家の庭で仕込みましたよ。

近所のエゴの実を食べていたヤマガラを実がなくなるころにヒマワリの種で誘い、わが庭へほぼひと月かけて定着させ、えさの量を減らしていくと、おねだりヤマガラとなって開き戸のさんの上で羽ばたきヒマワリの種をよこせとアピールするようになって、手に乗せて待つ事一週間、一度乗ると警戒心がなくなり、逆に厚かましいと思えるほどに餌の要求が増えます。

写真はおねだりヤマガラと、手乗りヤマガラです。

U・K

観察日時:2020年10月20日

2020年10月18日 イノシシ・サル他、獣の確認情報

最近イノシシをはじめタヌキ、ヌートリヤ、サル、イタチ、マムシ他を見たという人が多くなっている。

それに加え野良犬が徘徊し怖いという話も聞く。

農作物への被害をはじめ、人的被害まで起きなければよいがと心配しています。

T・S

観察日時:2020年10月18日

2020年10月17日 用水路にカワニナ大量発生

地元の人からカワニナが大量発生しているとの情報を聞き、現場に行くと確かにカワニナが沢山いました。用水路の一方の側面は旧家の石垣で出来ておりカワニナの発生に適しているのかなと素人ながら思いました。

カワニナはゲンジボタルの餌でもあるそうですが、来年には蛍の飛び交う姿が見えると嬉しい思いです。

T・S

観察日時:2020年10月17日

2020年10月16日 キンモクセイ満開と芳香漂う

その付近に行くと芳香を周辺一杯に漂わせ、思わず足を止め満開のキンモクセイに見とれる。

家主にお話を聞くと、樹齢100年以上の古木という。

検寸すると、地上30センチメートル付近で幹回り160センチメートル、その上から大枝別れし株立ちになっている。

株立している大枝の幹回り50センチメートル~80センチメートルが四方に広がっている。

3年前に強く切り戻したとは言え高さ約10m以上の大樹。

道行く人の癒しとなっている。

T・S

観察日時:2020年10月16日

2020年10月15日 郷内の秋を探しに

由加の中へ秋を求めて、ふれあいの森から尾原~森池~木見~へ。

由加の民家がひどく少ない。里山の中を進むと、棚田が現れた。

こんな街の近くに未だに棚田を作っている人がいる。嬉しいですね。

誰も、手助けできないひと昔前の風景を残してくれていました。

暫く走ると、尾原の村を抜け木見を過ぎるとコスモス畑の中に案山子が話しかけてくれました。

由加の秋はこの様な風景です。

U・K

観察日時:2020年10月13日

2020年10月15日 稲の刈り取り後の野焼き

10月15日、稲の刈り取り後の野焼きについて報告します。

茶屋町地区のでは稲作の収穫時期を迎え、10月中旬から下旬にかけて刈り取りが行われます。

15日には刈り取った水田で稲わらを焼き払う光景が見られ、あたり一面に煙が漂い、迷惑をこうむった人が多くいました。

自治体や農業団体などでは健康や生活面の被害を防ぐため焼却せず,「すき込み」で対応するように呼び掛けています。

土壌の改善や耕耘しやすくなるなどのメリットがあり、環境にやさしい「すき込み」が多くなれば良いのではないでしょうか。

S・K

観察日時:2020年10月15日

2020年10月11日 トビイロウンカの観察

10月11日、茶屋町でトビイロウンカの稲田を観察しました。

茶屋町地区では10月上旬ごろから収穫作業が始まっていますが、所々でトビイロウンカの被害が見られます。

正常な稲穂とは違い、直径数メートルの円形に茶色く変色し局所的に枯れる「坪枯れ」が起きていました。

報道などによると今年は中国大陸でウンカの発生が多く、大量に日本に飛来。

日本の気候も長雨や高温で繁殖する環境が整っていたということです。

これから収穫の稲田も多く、被害が心配です。

S・K

観察日時:2020年10月11日

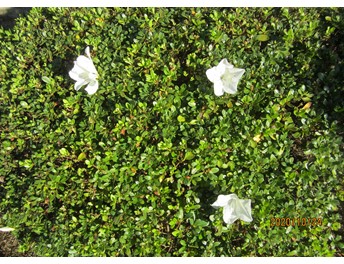

2020年10月10日 秋に咲くさつき

毎年5月ごろ咲くさつきが10月に少し咲き始めました。

暑すぎた今年の夏が終わり、秋の少し冷える朝の気候と、昼間の又温かい、少し暑い日が続きました。

その結果でしょうか、秋を春と少し間違えて咲き始めたのでしょうか。

家の庭のサツキの木に花が数輪咲き始めました。

K・N

観察日時:2020年10月10日

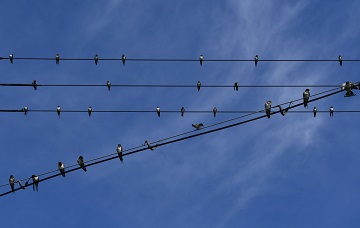

2020年10月8日 ムクドリの観察

10月8日、茶屋町でムクドリを観察しました。

午後4時半ごろ、町内の電線にムクドリおよそ50羽がとまり、鳴いていました。

年中見かける鳥で、市街地の樹木に数多く集まるのをTVニュースなどで見たことはありましたが、この時期農村部でも多くのムクドリを見かけます。

鳴き声はうるさく、フンの被害もあって迷惑な鳥になっているように思います。

S・K

観察日時:2020年10月8日

2020年10月6日 風の道の紹介

時折に歩く風の道の中でも赤崎から鷲羽山へ抜ける道は地元の皆さんが丹精込めて四季折々に花を育ててくれてます(写真)。

この数百メートルを抜けて坂を上ると瀬戸の海を左手に眺めトンネル状の穴を抜けると旧下津井電鉄の鷲羽山駅、そこから鷲羽山の頂上と瀬戸大橋の真上からの眺望を堪能し帰りに、なぜかこんなところにある音楽喫茶に寄って来るのが児島ならではのちょっと贅沢なウオーキングコースです。

今日も道端に咲く秋の花とモズの鳴き声を聞きながら歩いてきました。

ここへ行くなら、児島のマルナカ周辺のスーパーの駐車場を起点に往復約一時間半のコースです。

U・K

観察日時:2020年10月6日

2020年10月5日 カルガモの子ガモ7羽確認

好天に恵まれ浦田地区の中程にある浦益池に出かけた。

途中、浦益池近くに流れる川幅約5mの川中を見ると、カルガモの子ガモ7羽が列をして悠々と泳いでいるのを確認しました。

その付近に親ガモは確認できませんでした。

なお、浦益池には25羽のカモが確認できました。

T・S

観察日時:2020年10月5日

2020年9月29日 コサメビタキが来た

秋晴れに誘われて王子が岳へ19番札所から登っていくと桜園地の手前でツイーツイーと鳴きながら枝の間を忙しく渡り歩く小鳥がいた。

鶯の似た色合いだが一回り小柄で、眉線がなく尾も短いし、地鳴きも違う。

数羽で入れ代わり立ち代わり動く中でやっと一枚レンズに止まった。

持ち帰り、野鳥図鑑であたりをつけスマホで鳴き声を聞き、どうやらコサメビタキらしい。

夏鳥としてくるようで九州以北の低地の落葉広葉樹に渡来すると本に紹介されていた。

頂上まで行くとさわやかな風と手との絶景が癒してくれます。

U・K

観察日時:2020年9月29日

2020年9月28日 秋の訪れ

我が家の庭にも最近はヤマガラ、シジュウカラ、エナガと秋を告げる鳥たちがやってきます。

由加の山には早、モズの鳴き声を聞きます。

暑い暑いと言ってたら夏布団では寒いと感じるこの頃です。

季節は正直ですね。昨日、児島の山に入ったらアケビがすっかり実を熟れさせてメジロが群がってました。

今日は我が家にやってきた可愛いエナガのショットを送りましょう。

U・K

観察日時:2020年9月28日

2020年9月23日 元古新田の稲田が消える?

元古新田の稲田が消える?

古城池トンネルを水島側に抜けた右側に古城池がある、そこから西方に行くと県立古城池高校から一文字バス停に繋がる道路がる。

約10年前には、その道路沿いの殆どは田畑があり四季折々の美しい景色を見せていた。

ところが、田畑の耕作者が高齢とともに維持管理が困難、跡継ぎの後継者も耕作から離れ、長年守ってきたお百姓が田畑を手放す人が現れると共に右に習えとばかりに田畑が消えていった。

残す田畑の所有者は数軒となり、美しかった田園風景がしだいに消えていくのも近いように思える。

スズメ、アオサギ、コサギほか野鳥も姿がみえない、蛙や虫の鳴き声も聞こえなくなってきた。

田畑の消滅その原因

- 耕作者の高齢、後継者が居ない。百姓仕事には農機具等に多大な金額を要する。

- 農作業ででる枯葉等の廃棄処理ができない。昔は畑の一部で焼却していたが不能となった。

- 近隣住民から薬剤散布他、迷惑をかけている。

今後の課題、旧住民と新住民との連携は、災害時代と言われるこの頃、毎日が安心して楽しい生活が送れるための方策等?

T・S

観察日時:2020年9月23日

2020年9月10日 元古新田の稲田が「坪枯れ」

暑さもまだまだ続く頃、元古新田地区を歩いていると水田の一部が薄黄色になっている、

田の所有者に原因を聞くとウンカ駆除の予防剤を散布したのだが効果が薄いのかなーと。

暫く様子を見ていると坪枯れが転々と6・7か所確認、25日には坪枯が広範囲に広がっている。

所有者に聞くと米の収穫は正常年の半分も収穫できないと心配されていた。

薬剤の効果よりウンカの生命力がつよくなってきたのかなーと嘆いていた。

※ウンカ名はトビイロウンカ?

T・S

観察日時:2020年9月10日

2020年9月8日 浦田の池にガガブタ満開

猛暑にも負けず久しぶりに浦田の山歩きを楽しんでいたところ、溜池に小さな可愛い花が満開状態で咲いていた。スイレンの花かと近づいてみるとあまり見かけない花だった。

カメラ撮りし家にて調べたところ「ガガブタ」という変わった名前の水生植物でした。

※「ガガブタ」、水生植物で絶滅危惧種になっていました。

T・S

観察日時:2020年9月8日

2020年8月31日 ツバメの観察

8月31日、茶屋町で多くのツバメが電線に止っているのを観察しました。

茶屋町地区では今年3月20日頃からツバメの飛来が観察され、4月から7月ごろにかけて民家の軒下などで巣作りや子育ての様子が見られました。

順調に巣立ちをした幼鳥は飛行訓練を重ねて成長していました。

8月下旬にはおよそ50羽のツバメが毎朝電線に止る様子が見られるようになり、昼過ぎにはどこかに飛び去って、翌日には同じ光景が繰り返されていました。

8月31日の朝も同じような光景が見られましたが、翌日には群れは戻ってきませんでした。

無事に南下したことを祈るばかりですが、9月1日は台風9号が南西諸島を北上しており、2日は徐々に風が強くなっており心配です。

山階鳥類研究所の調査によると、そしきツバメは台湾を経由地にフィリピン、インドネシア方面やベトナム南部で越冬することがわかっています。

来年も子育てに帰ってきてほしいと思いました。

S・K

観察日時:2020年8月31日

2020年8月10日 ウロハゼ

午前中の干潮に合わせて汽水域へ魚とりへ。

シオマネキが慌てて穴に逃げ込む中を川へ向かうとヒメハゼの群れが逃げ惑う。

川のゴミの中に塩ビのパイプ、その中に大きなハゼがいた。

20センチ超えでドンコのような模様とスマートな体付き。

そして何より汽水域に棲むハゼとは何?

図鑑を片手に調べるとウロハゼだと分かった。

汽水域には多くのハゼがいますがウロハゼとカワアナゴにはめったにお目にかかれないので紹介します。

ただ飼育は大変で生き餌が主となるので今日もメダカとヌマエビを採ってウロハゼの他に肉食のカワアナゴ、ウキゴリのいる水槽へ放つと不器用にエビを追いかけていた。

こんな姿のハゼたちが可愛いですね。

U・K

観察日時:2020年8月10日

2020年7月25日 用水路で藻が大量繁殖

今年も茶屋町の用水路で藻が大量繁殖して用水路の流れが悪くなっています。

特に県道倉敷飽浦線沿いの用水路で茶屋町公民館前から曽根方面へ約800mの区間で目立っており、さらにこの用水路とつながっている用水路などにも多く繁茂しています。

繁殖している藻の種類はマツモ(キンギョモ)、浮草、オオカナダモ、セキショウモ、ブラジルチドメグサなどです。

オオカナダモは7月に入って白い花を咲かせています。

地区の土木委員は茶屋町支所と藻の引き上げを相談したいと話しています。

S・K

観察日時:2020年7月25日

2020年7月25日 六間川にカルガモ

7月14日に六間川が増水し早高と亀山にまたがる六間川緑地の河川敷が浸水しました。

このうち早高の河川敷ではアイガモを2羽見かけました。

見かけたころには茶屋町でも2羽を確認しましたが同じ2羽なのかは分かりません。

六間川の水位は2日ぐらいで徐々に下がり、7月25日に普段の水位に戻っていました。

S・K

観察日時:2020年7月14,25日

2020年7月15日 カワアナゴを見た

児島の川で干潮時に川遊びをします。汽水域の魚は海の魚の稚魚と淡水魚と汽水域に住む固有種が混在する生き物と出会える楽しみがあります。今回は、姿は以前一度見たことがあるけど捕獲したことはなく、図鑑で見て一度この手の上にと毎回魚捕りをしていて今回やっと姿を見ました。感動、感動でしたので、ぜひ皆様にも見ていただきたく投稿しました。大きさは25センチほど、ずんぐりした体形で淡水のドンコに似ています。バケツに入れていても30センチほどジャンプし何度も外に飛び出す元気の良い魚です。暫く水槽に入れて観察します。淡水魚の飼育の先輩も飼育しているのでアドバイスをもらうと、餌はミミズ、冬に水温が下がると冬眠状態になるとか...観察してみます。

U・K

観察日時:2020年7月15日

2020年7月9日 チョウゲンボウの幼鳥発見

我家の北に面する高さ約60メ-トルの山に薄茶色した鳥が木の葉のようにヒラヒラと飛んでいた。大きさは鳩くらい?早速双眼鏡で観察すると見慣れない鳥だ、カメラ撮影し倉敷市自然保護監視員の山崎法子様に鑑定依頼するとハヤブサ科の「チョウゲンボウの幼鳥らしい」と教えていただいた。11日には3羽(写真)が仲良く小枝に止まっていた。

T・S

観察日時:2020年7月9日

2020年7月6日 ホテイアオイ花の観察

7月5日、茶屋町でホテイアオイの花を観察しました。南米原産のホテイアオイは繁殖力が強いことから河川などを覆い要注意外来生物になっています。6月から7月にかけて薄い青い色の花を咲かせ、金魚鉢などで楽しむ家庭も多いようです。町内の用水路などでは所々で育っているのを見かけますが、用水路の流水の邪魔になるので引き上げて処理されるようです。

2020年7月4日 ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)の観察

7月4日、茶屋町でジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を観察しました。地域の中でも繁殖にばらつきがあるようで茶屋町駅東の水田に多く発生しているようです。

これは用水路の水の流れが関係しているのではないかと思います。

ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)を駆除しようと農家の人は網もって掬い取っていました。

冬にはほとんどが卵で越冬するといわれていますが、7月初めには1センチメートル程度から3センチメートルに育っていてピンクの卵を産み付けています。

田植えからおよそ3週間の水田でジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は生育初期水稲をえさにしています。

もう少し稲が大きくなれば他の水草などを食べるので被害は減少するといわれます。

しかし、稲作農家にとっては天敵であるので駆除は欠かせません。

およそ40年前に東南アジアから食材として養殖するため輸入されたジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は大きな被害をもたらしています。

S・K

観察日時:2020年7月4日

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ