お宝No.51~60

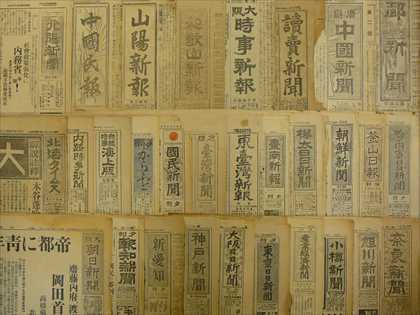

No.51 第二次世界大戦前の新聞

植物標本(押し葉標本)は、水分をとりやすい新聞紙にはさんで作ることが多い。

今回紹介するのは宇野確雄植物コレクションの標本(詳しくはNo.35)をはさんでいた新聞紙。

第二次世界大戦前のものが多く、古いものでは明治30年代に発行されたものもあり、当時の出来事や世相をうかがい知ることができる。

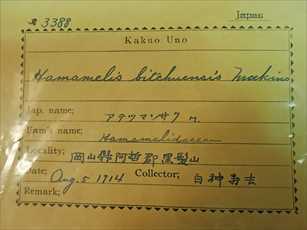

No.52 タイプ標本と同時に採られた植物標本(アテツマンサク)

新見市名誉市民の植物研究家、白神寿吉(しらが じゅきち)氏(1880-1970)が1914年8月5日に岡山県阿哲郡黒髪山(現、新見市)で採集したもの。

牧野富太郎氏がアテツマンサクの新種記載に用いた証拠標本(タイプ標本)と採集年月日、採集地が一致することから、白神氏と牧野氏は一緒に現地を訪れ、標本を採集したと考えられる。

No.53 希少なノレンコウモリ標本

岡山県内での生息状況は長らく不明であったが、2017年に新見市の洞くつで再発見された。

県内では、分布が局所的で個体数も少なく、繁殖は確認されていない。

岡山県:絶滅危惧2.類、環境省:絶滅危惧2.類

No.54 岡山県で絶滅したハマグリ

縄文時代より日本の代表的な食用貝類であるが、1990年代以降は全国各地で減少または消滅した。

岡山県では、戦後しばらくは多産していたと思われるが、2000年代以降は生貝も合弁死殻も発見されていない。

この標本は戦前に畠田和一が和気片上(現・備前市)で生貝として採集したもの。

岡山県:絶滅、環境省:絶滅危惧2.類。

No.55 イカの化石

Leptoteuthis gigas Meyer 体長100cm ドイツ 中生代ジュラ紀

軟体部の形状まで保存されたイカの化石で非常に珍しく,大型。

No.56 アンモナイト化石ドウビレイセラス

Douvilleiceras sp. 径13cm マダガスカル 中生代白亜紀

地層中でほとんど変形を受けておらず、炭酸カルシウムの殻本体が残った保存の良い化石。

第1展示室で公開中。

No.57 ヤママユの雌雄型

2019年、岡山県赤磐市で中学生が採集した。左右で色が違うのでわかりやすいが、色の違いは個体変異によるもので、雌雄差は左右の触角の違いで確認できる。

右側がオス。

激レアと言われる雌雄型の中でも、これほどに正中線で明瞭に分かれ、傷みのない、しかも野生の大型種は超一級品の資料である。

No.58 観察会で見つかった新種オカヤマクロチビジョウカイ

1998年4月に岡山県加茂川町(現吉備中央町)で開催された当館の自然観察会で採集された標本などを元に2020年に新種記載されたジョウカイボン科の甲虫。

観察会数日前の下見でも採集されており、種の基準となるホロタイプ(写真)にはその個体が指定された。

学名は採集者の奥島学芸員にちなみMalthodes okushimaiと命名された。

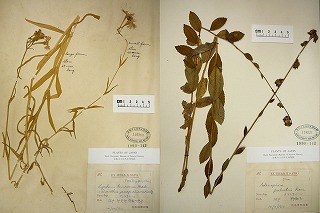

No.59 佐藤清明植物コレクション

岡山県里庄町出身の博物学者、佐藤清明(きよあき)氏(1905-1998)が収集した約1万点の植物標本コレクション。

採集者には佐藤氏だけでなく、岡山県内外を問わず多くの研究者が名前を連ねており、氏の交友関係の広さが分かる。

写真は、鯉ヶ窪湿原(新見市)で採集されたオグラセンノウとヤチシャジンの標本。

ヤチシャジンは当湿地から既に絶滅しており、かつての豊かな植物相がしのばれる。

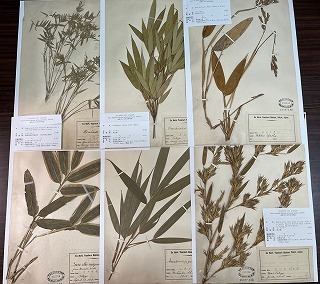

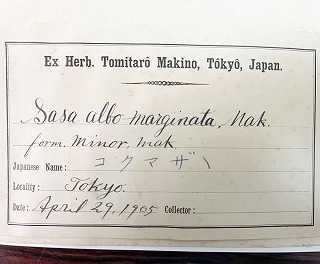

No.60 牧野富太郎博士採集のタケ・ササ類標本(佐藤清明植物コレクションから)

高知県出身の牧野富太郎博士(1862-1957)は、日本の植物分類学の基礎を築いた重要な人物。

その採集標本約50点が、佐藤清明植物コレクション(No.59で紹介)の中から当館友の会会員によって発見された。

いずれもタケやササの仲間の標本で、ラベルはおそらく牧野博士の自筆。

牧野博士と佐藤氏には親密な交流があったことから、同博士から直接標本が贈られたものと考えられる。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2丁目6番1号

電話番号:086-425-6037 ファクス番号:086-425-6038

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館へのお問い合わせ