お宝No.61~70

No.61 ミズラモグラ

モグラ亜科では原始的で小型のモグラ。

日本固有種で、本州に局所的に分布し、岡山県では主に北部の山地に確認地点が点在する。

岡山県:絶滅危惧1.類、環境省:準絶滅危惧

No.62 岡山県で絶滅したタケノコカワニナ

岡山県内では、1950年代までは旭川または吉井川の河口汽水域で見られたが、1960年代以降に絶滅したと考えられる。

県内の標本は岡山大学医学部や畠田和一貝類コレクションなどに残されている。

この標本は畠田和一が上道郡津田村(現・岡山市東区君津・升田)で採集し、1950年に黒田徳米博士によって同定されたものである。

岡山県:絶滅、環境省:絶滅危惧2.類

No.63 条鰭類化石ファレオダス

Phareodus sp. 体長約50cm アメリカ ワイオミング州 新生代古第三紀

淡水生の肉食性の硬骨魚。

新生代は硬骨魚が繁栄し,この産地では多種が産するが,本種はその最大種。

尻びれ付近の数cmの小魚はナイティアといい,この産地では最も多産する。

No.64 霊長類頭骨化石プラティチョエロプス

Platychoerops georgi 長さ6cm(左),9cm(右) フランス 新生代古第三紀

初期の霊長類でネズミのように前歯が伸びている。

このことから霊長類はネズミの仲間から進化したと考えられている。

No.65 岡山市街地近くで発見された新種オオキバミイロカッコウムシ

2020年4月に発見された最初の標本(パラタイプ)。

同年の学会誌で新種として発表され、学名は発見者の武田寛生・雅生兄弟にちなみ、Elasmocylidrus takedaorumと命名された。

外来種の可能性も示唆されているが、追加個体がなかなか得られない。

No.66 岡山県絶滅種ルイスハンミョウ

かつては倉敷市内を流れる高梁川河口付近の干潟で多数が生息していたという。

県内産の標本としては、この個体を含む1966年に採集された2個体が現存するのみ。

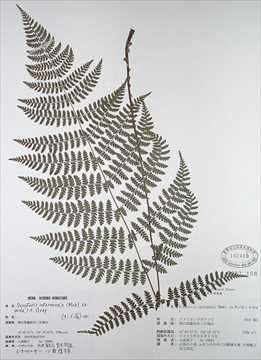

No.67 小畠裕子植物コレクション

小畠裕子(ひろこ)氏が収集した約3万点の植物標本コレクションで、1950年代後半からの採集品からなる。

写真は国内新産の帰化植物アメリカシラネワラビ。

小畠氏は主婦をされながら植物や昆虫などの標本採集を精力的に行われ、「原色日本帰化植物図鑑(長田,1976)」や「日本イネ科植物図譜(長田,1989)」といった図鑑発行のための標本収集にも尽力された。

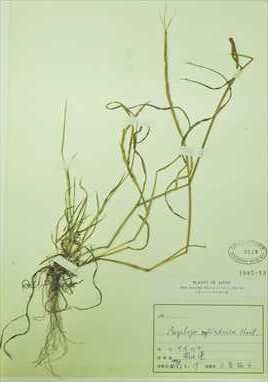

No.68 ヤギムギ(小畠裕子植物コレクションから)

ヤギムギはヨーロッパ原産のイネ科植物。

小畠裕子氏が1973年に岡山港で採集した標本をもとに国内新産の帰化植物として報告された。

港湾では海外との貿易が行われるため、外来生物侵入の玄関口となっている。

ヤギムギの他にもさまざまな帰化植物が見つかっている。

No.69 アユモドキ

日本固有種で、岡山県の数河川と琵琶湖・淀川水系の限られた場所のみに生息しており、動物地理学的に注目される。

近年は各地で絶滅したとされ、現在、生息が確認できるのは岡山県の旭川と吉井川、京都府の桂川の3か所のみである。

岡山県:絶滅危惧1.類、環境省:絶滅危惧1.A類

国指定天然記念物、国内希少野生動植物種

No.70 岡山県で絶滅したヒシガイ

太平洋側では千葉県の房総半島以南、日本海側では山口県の見島以南に記録が点在するが、1980年代以降は各地で激減した。

岡山県では、畠田和一貝類コレクション中に備前本荘村(現・倉敷市児島塩生・通生・宇野津付近)産の、採集時は生きていたと考えられる1個体があり、これが県内で唯一残された合弁個体である。

採集日は明記されていないが、本荘村は1948年に合併して児島市となったため、それ以前に採集したものである。

岡山県:絶滅、環境省:絶滅危惧2.類。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2丁目6番1号

電話番号:086-425-6037 ファクス番号:086-425-6038

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館へのお問い合わせ