お宝No.31~40

No.31 浮遊性ウミユリ化石ゴギア

Gogia spiralis 2~4cm アメリカ ユタ州 古生代カンブリア紀

原始的なウミユリで海を浮遊しながら生きていた。

非常にまれな化石。

No.32 床板サンゴ化石ハリシテス

Halysites sp. 21×24×20cm スウェーデン ゴットランド島 古生代シルル紀

原始的な床板サンゴの仲間。

表面構造が網目状につながった細かいくさりに見え、クサリサンゴともいう。

ゴットランド島はシルル紀の化石が多産し,シルル紀はかつてゴットランド紀とも呼ばれた。

No.33 世界にひとつしか標本がないマニワシリブトジョウカイ

2009年に真庭市で1頭のオスが発見され、当館に持ち込まれた。

翌年に当館の昆虫担当が新種として発表(共同研究)した甲虫の一種。

記載論文ではその標本が種の基準となる正基準標本(ホロタイプ)に指定されたが、その後、追加の標本は得られていない。

No.34 カブトムシの雌雄型

2006年に倉敷市内で飼育されていたものの中に発見された。

1頭の体にオスの部分とメスの部分が混在している突然変異個体。

頭部はほぼ真ん中で左がメス、右がオスに分かれているため、角の先端は右側の二股だけが存在し、角がない左側へ曲がっている。

脚の長さも左右で異なっている。

No.35 宇野確雄コレクション(博物館設立の礎となった約5万点の植物標本)

倉敷市出身の宇野確雄氏(1895-1984)が生涯をかけて収集したもので、倉敷市立自然史博物館設立のきっかけとなった。

自身の採集品に加え、国内外の研究者との交換・寄贈標本からなる。

コレクションの分類群は維管束植物、コケ植物、海藻、菌類など多岐にわたる。

すでに紹介したお宝No.3(テツホシダ)、No.12(ウドカズラ)、No.20(ヨシノアザミ)も本コレクションの一部。

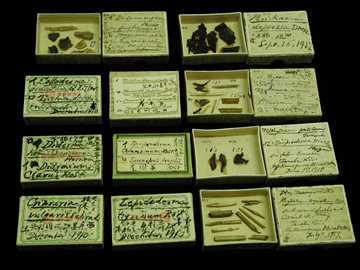

No.36 南方熊楠採集の粘菌標本(宇野確雄コレクションから)

和歌山県生まれの博物学者、生物学者、民俗学者の南方熊楠(みなかた くまぐす)氏(1867-1941)が採集した粘菌(変形菌)の標本。

化粧箱やタバコの空き箱に入れられ、墨でデータが記入されている。

これらの標本は、No.35で紹介した宇野確雄コレクションの一部である。

宇野氏は南方氏などとともに採集旅行に出かけており、そのような縁からか、1936年6月に粘菌標本を受贈されている。

No.37 岡山県産唯一の標本ミヤイリガイ

畠田和一が井原市高屋で採集したもので、国内に残存する唯一の岡山県産標本。岡山県では1955年を最後に報告がなく、絶滅したと考えられる。

本種は日本住血吸虫の中間宿主であることが判明し、1910~70年代に各地で徹底的に駆除が試みられた。

日本住血吸虫症の一大流行地であった高屋川流域の広島県福山市片山は、当産地の下流に位置している。

岡山県:絶滅、環境省:絶滅危惧1.類。

No.38 倉敷市産の希少な標本スイゲンゼニタナゴ

1963年に吉井川で初めて確認された小型のタナゴ類。

特異な分布域をもち、岡山県南部を中心に、岡山県に隣接する広島県および兵庫県の一部のみに分布する。

本標本は1984年に倉敷市内で採集されたもの。

岡山県:絶滅危惧1.類、環境省:絶滅危惧1.A類、国内希少野生動植物種。

No.39 オウムガイ化石シノシスティス

Sinocystis sp. 長さ75cm 中国 古生代オルドビス紀

原始的なオウムガイの殻はこのような直線状。

進化してくると巻いた種類が多くなる。

これは中でも巨大なものの殻の縦断面で殻内部の隔壁が見える。

No.40 植物化石モレスネティア

Moresnetia zalesskyi 14cm ベルギー 古生代デボン紀

最古の種子植物(種子で増える植物)。

シダ植物(胞子で増える植物)から進化した。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2丁目6番1号

電話番号:086-425-6037 ファクス番号:086-425-6038

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館へのお問い合わせ