お宝No.11~20

No.11 ビッチュウヒカゲスゲのタイプ標本

ビッチュウヒカゲスゲ(カヤツリグサ科)は岡山県の石灰岩地に特有の植物で、2003年に新種記載された。

本標本は、ビッチュウヒカゲスゲのアイソタイプ(タイプ標本のひとつ)である。

新種の発表時、命名者は種の基準となる標本、すなわちホロタイプ1点を指定する。

ホロタイプと同時に同じ株や同一集団で採集した重複標本をアイソタイプといい、ホロタイプに次いで重要な標本である。

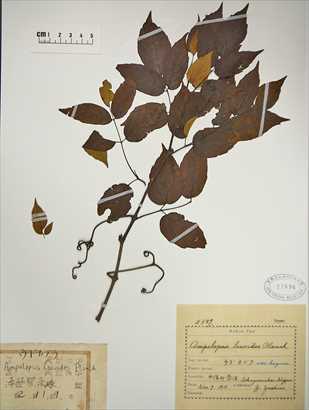

No.12 岡山県から絶滅した植物(ウドカズラ)

ウドカズラはブドウ科のつる植物で、西南日本の温暖な地域に分布する。

岡山県では50年以上にわたり確実な分布情報がなく、「絶滅種」に位置づけられている。

当館収蔵の標本は、本種が県内に分布していたことを示す、唯一の物的証拠である。

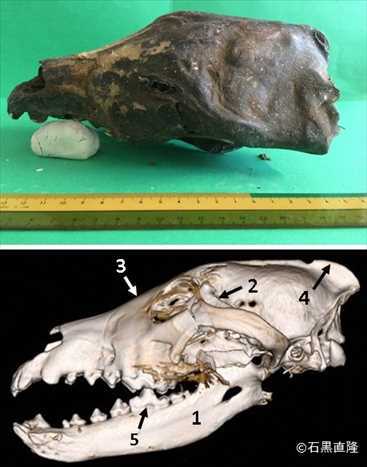

No.13 希少なニホンオオカミ標本

島根県の個人宅で魔除けとして代々引き継がれてきたもの。

享保(1716~1736年)のころのものと伝えられている。

岡山県:絶滅、環境省:絶滅。

No.14 日本最後の確実な生貝標本アツカガミ

1944年1月1日、畠田和一が笠岡市飛島で採集した標本。

生貝であったとみられる。これ以降、国内から生貝の明確な報告はなく、この標本が日本最後の産出例だった可能性がある。

岡山県:絶滅、環境省:絶滅危惧1.類。

No.15 無顎類化石ドレパナスピス Drepanaspis sp. 体長約50cm ドイツ 古生代デボン紀

上半身が鎧のような硬い甲羅でおおわれ,尾部は粗いうろこでおおわれている。

無顎類は顎がない初期の脊椎動物で、後に顎を持つ魚類に進化した。

No.16 両生類化石ブランキオサウルス Branchiosaurus caducus 体長13cm ドイツ 古生代ペルム紀

初期の両生類でサンショウウオに似る。

第1展示室で公開中。

No.17 岡山県産ヒョウモンモドキ

1940年、旧足守町(現岡山市)産。

当館所蔵のヒョウモンモドキでもっとも古い標本。

採集者が残した野帳に池の周囲で採れていることが記されている。

その池は今も残るが、当地でのヒョウモンモドキの記録が途絶えたのは約70年前。

岡山県絶滅種。

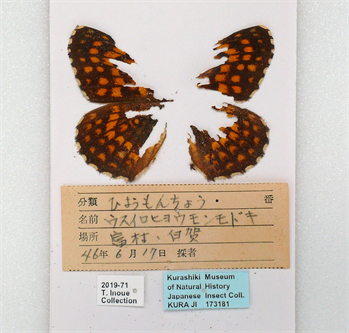

No.18 岡山県産ウスイロヒョウモンモドキ

すでに県内の生息地もわずかとなった国内希少野生動植物種。

あえてこの標本を紹介。

とある倉庫で発見された虫害の激しい標本箱の中に見出され、捨てられる直前に救出された。

1971年、旧富村(現鏡野町)産。

当地では文献記録だけが知られ、標本の所在は不明だった正にその幻の標本。

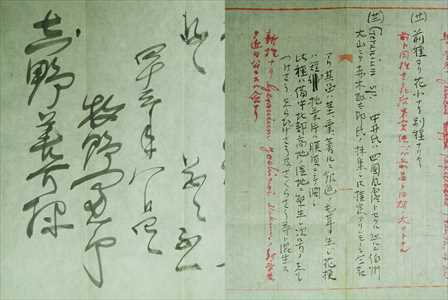

No.19 牧野富太郎博士からの書簡

牧野富太郎氏(1862-1957)は「日本の植物学の父」と言われ、多くの新種、新変種を記載している。

当館には、牧野氏と吉野善介氏(明治~昭和の岡山県で活躍した植物研究家)の間で交わされた書簡が保管されている。

写真の書簡には、「新種Geranium yoshinoi Makino(ビッチュウフウロ)を近日公にするつもりである」などの内容が書かれている。

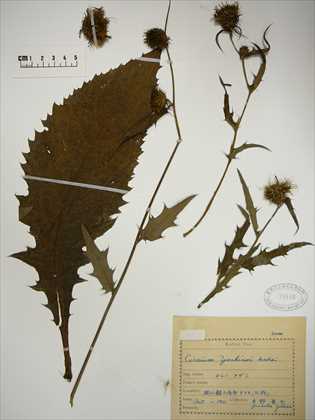

No.20 吉野善介氏採集のヨシノアザミ

No.19でも紹介した吉野善介氏(1877-1964)は、明治末期から昭和初期にかけて新種を数多く発見した、岡山県を代表する植物研究家である。

彼を顕彰して名付けられた植物は10分類群ほどあり、ヨシノアザミCirsium yoshinoi(キク科)はその一つである。

写真の標本は、吉野氏が1913年に上房郡巨瀬(現、高梁市巨瀬町)で採集したもの。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2丁目6番1号

電話番号:086-425-6037 ファクス番号:086-425-6038

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館へのお問い合わせ