お宝No.71~80

No.71 ナウマンゾウ臼歯付下顎化石

Palaeoloxodon naumanni 臼歯長約30cm 倉敷市下津井沖の瀬戸内海海底 新生代第四紀

このナウマンゾウの下顎臼歯は本種としてはかなり大きい物である。

第1展示室で公開中。

No.72 ヤギュウ臼歯付左下顎

Bovini 横約10cm 岡山県倉敷市住吉町 新生代第四紀

現在の倉敷市中央付近(旧 住吉町)の工事の際に産出したもの。

骨のリン酸分が地層の鉄分と化合してできた藍鉄鉱が化石内部に見られる。

No.73 岡山県絶滅種シータテハ

平田信夫コレクションに含まれていたもので、1956年建部町(現岡山市)産。

県内では1960年代の記録が最後で、なぜいなくなってしまったのか原因がよくわからない。

No.74 昭和時代の昆虫採集セット

岡本泰典さん寄贈のコレクション。

若い方には「何これ?」でしょうが、昭和時代の昆虫少年には懐かしい資料だ。

ピンクと緑のボトルは殺虫液と保存液、それに必ず注射器が付いている(今では考えられない)。

当時の多くの子どもたちはこれを買ってもらうことで、夏休みの昆虫採集に熱中したのだ。ほかの博物館にはあまりない資料ではないかなあ。

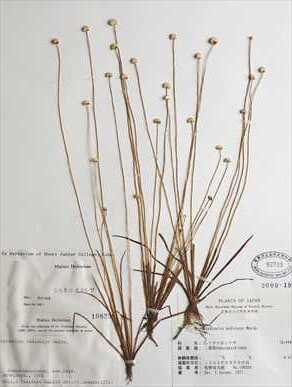

No.75 牧野富太郎博士採集のシラタマホシクサ

倉敷市立自然史博物館には、牧野富太郎博士の採集標本が55点ほど収蔵されている。

大半が竹笹類標本(お宝100選No.60)だが、他にも数点ある。

その一つがシラタマホシクサ(ホシクサ科)の標本で、1905年に三重県で採集されたもの。

採集地周辺はシラタマホシクサをはじめ、東海丘陵要素と呼ばれる植物が多く分布することで知られる。

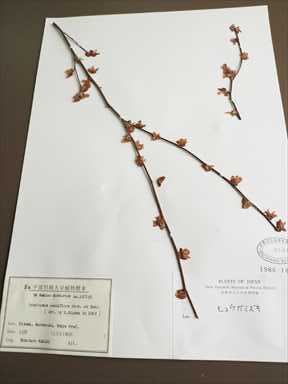

No.76 牧野富太郎博士が東京で採集したヒュウガミズキ

1937年に今の練馬区の大泉で採集されたものだが、ヒュウガミズキは東京には自生していない。

牧野博士は大正15年(1926年)から生涯を終える昭和32年(1957年)まで、大泉に居を構えていた(現 練馬区立牧野記念庭園)。

したがって、本標本は邸宅で栽培していた株から採集したと思われる。

岡国夫氏(山口県植物誌などの著者)から1986年に当館に寄贈。

No.77 岡山県の希少種ナガレタゴガエル

日本固有種で、関東地方以西の本州に分布するが、岡山県では2007年に初めて確認された。

県内では北部の河川とその周辺の数か所に局地的に分布するのみで、初確認後間もなく岡山県指定希少野生動植物に指定されている。

岡山県:絶滅危惧1.類、環境省:該当なし

No.78 タイプ標本と同時に採られたイジケガイ

畠田和一が1930年代、韓国蔚山(ウルサン)で採集した4個体のうち、2個体を用いて波部忠重博士が1951年に新種記載した。

残る2個体は畠田の手元に残され、ラベルには「4個ノ内2個波部」「模式的標本」「珍 要保存」とある。

和名は「萎縮貝」で、殻が歪むことと、海藻の根元へ潜り込む生態を、「引きこもり」に見立てて掛詞としたと考えられる。

房総〜九州、韓国、中国、ハワイの潮下帯上部岩礁に見られるが、産出記録はごく少ない。

No.79 巻貝化石ムールロニア

Moulonia sp.

殻径2cm

岡山県井原市芳井町上鴫日南

古生代石炭紀

現生のオキナエビス類に近い巻貝で,この標本にはオキナエビス類の特徴である,殻の成長に沿った細い溝が認められる。

No.80 植物化石ハウスマニア ナリワエンシス

Hausmannia nariwaensis

径3cm

岡山県高梁市成羽町枝

中生代三畳紀

ヤブレガサウラボシ科に属する岡山県高梁市成羽町産の新種の植物化石。種小名のナリワエンシスは産地の成羽にちなむ。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2丁目6番1号

電話番号:086-425-6037 ファクス番号:086-425-6038

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館へのお問い合わせ