自然史博物館 特別展

- 第34回特別展「くらしを支えた岡山の石たち」 2025年9月7日(日曜日)~11月9日(日曜日)

- 第33回特別展「ぼくらのまちの7つのみどり」 2024年7月20日(土曜日)~10月14日(月曜日・祝日)

- 第32回特別展「倉敷市立自然史博物館秘蔵お宝展」 2023年7月15日(土曜日)~10月9日(月曜日・祝日)

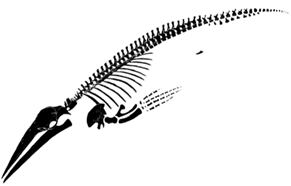

- 特別企画展「倉敷にクジラがやってきた! 海はつながっている」 2022年10月10日(月曜日・祝日)~12月3日(土曜日)

- 第31回特別展「倉敷動物妖怪展 at 自然史博物館」 2022年7月16日(土曜日)~9月25日(日曜日)

- 第30回特別展「ときめき☆きらめき昆虫展」 2021年7月15日(木曜日)~9月12日(日曜日)

- 第29回特別展「岡山県のレッドデータ生物2020」 2021年1月16日(土曜日)~4月4日(日曜日)

- 第28回特別展「地球の元素」 2019年7月20日(土曜日)~10月14日(月曜日・祝日)

- 第27回特別展「岡山の野鳥たち むかし・いま・みらい」 2018年7月14日(土曜日)~9月17日(月曜日・祝日)

- 第26回特別展「チョウきれい!チョーたのしい!昆虫展」 2017年7月1日(日曜日)~9月10日(日曜日)

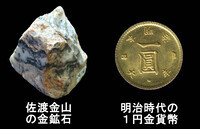

- 第25回特別展「金銀銅の自然史」 2016年7月19日~11月3日

- 第24回特別展「島の植物 岡山県の島巡り」 2015年7月19日~11月8日

- 第23回特別展「幻の青い鳥ブッポウソウ」 2014年5月31日~8月31日

- 第22回特別展「昆虫とあそぼうよ」 2013年7月13日~9月16日

- 第21回特別展「岡山県の外来生物」 2012年7月14日~11月4日

- 第20回特別展「宝石の素顔」 2011年7月16日~11月3日

- 第19回特別展「岡山県のレッドデータ生物」 2010年7月17日~11月7日

- 第18回特別展「岡山県の樹木図鑑」 2009年7月11日~10月12日

- 第17回特別展「倉敷市立自然史博物館 秘蔵のお宝」 2008年7月12日~10月13日

- 第16回特別展「おもしろ!ふしぎ?な動物たち」 2008年3月1日~6月1日

- 第15回特別展「体感!恐竜ワールド」 2006年7月15日~9月18日

- 第14回特別展「由加山の自然」 1998年3月1日~5月31日

- 第13回特別展「岡山県の岩石と鉱物」 1997年3月1日~5月31日

- 第12回特別展「種松山の自然」 1996年3月1日~5月31日

- 第11回特別展「昆虫の形と色の驚異」 1995年3月1日~5月31日

- 第10回特別展「倉敷のいきもの」 1994年4月10日~6月30日

- 第9回特別展「街なかの自然」 1992年11月1日~1993年2月28日

- 第8回特別展「岡山県のシダとその分布」 1991年11月1日~1992年2月29日

- 第7回特別展「酒津八幡山と川原の自然」 1990年11月1日~1991年2月28日

- 第6回特別展「高梁川の淡水魚」 1989年11月1日~1990年2月28日

- 第5回特別展「倉敷の海辺のいきもの」 1988年11月1日~12月27日

- 第4回特別展「岡山県の帰化植物」 1987年11月1日~12月27日

- 第3回特別展「岡山県のチョウ」 1986年11月1日~12月26日

- 第2回特別展「高梁川流域のおいたち」 1985年8月1日~9月29日

- 第1回特別展「鶴形山の自然」 1984年11月1日~12月27日

以下これまでの特別展

自然史博物館ではこれまで様々なテーマで特別展を開催してきました。また特別展にあわせて解説書を出版し、博物館受付で販売しています。残部の有無の確認、郵送などをご希望の場合は博物館までお問い合わせください。

第34回特別展「くらしを支えた岡山の石たち」 2025年9月7日(日曜日)~11月9日(日曜日)

今の岡山県地域では、古来、石器・金属資源・陶磁器原料・建築資材などとして石が多用され、岡山県の文化は石との深いかかわりの中で育くまれました。今回はそのくらしを支えた岡山の石を中心に展示し、あわせて、県内の珍しい石なども展示しました。

主な展示物

岡山県内の日本遺産に深く関係した石

きっと恋する六古窯-日本生まれ日本育ちのやきもの産地-

備前焼の粘土とそのもとの流紋岩

知ってる!?悠久の時が流れる石の島~海を越え、日本の礎を築いた せとうち備讃諸島~

花こう岩石材の北木石

「ジャパンレッド」発祥の地-弁柄と銅の町・備中吹屋-

吹屋の磁硫鉄鉱と黄銅鉱

岡山県内の変わったでき方のもの・世界的にまれなもの・美しいもの

関連イベント

関連イベントはご好評の内に全日程終了しました。

特別展解説

岡山で利用されてきた石 9月7日(日曜日)

日本遺産の北木石・備前焼・吹屋のベンガラをはじめとする県内の地下資源関係の産業に関係した石についてスライドで紹介しました。

岡山の珍しい石 9月14日(日曜日)

県内の岩石や鉱物の中から、5億年前のヒスイなどの変わったでき方の石・世界新種などの珍しい鉱物・宝石鉱物や美しい結晶体などのきれいな石をスライドで紹介しました。

鉱物の顕微鏡観察

帯江銅山の銅鉱石の顕微鏡観察 9月15日(月曜日・祝日)

明治時代に栄えた市内黒崎の帯江銅山の銅鉱石を研磨し、黄銅鉱などを顕微鏡でくわしく観察しました。

和気町の金鉱石の顕微鏡観察 9月21日(日曜日)

大正から昭和中期に金が採掘された和気町の日笠鉱山の金鉱石を研磨し、その金がどのように石の中に含まれているかを顕微鏡観察しました。

第33回特別展「ぼくらのまちの7つのみどり」 2024年7月20日(土曜日)~10月14日(月曜日・祝日)

ありふれているようで、実はすごい、珍しい、面白い!倉敷のご当地みどりを紹介しました。

展示解説書について詳しくは[博物館の出版物ページ]をご覧ください

第32回特別展「倉敷市立自然史博物館秘蔵お宝展」 2023年7月15日(土曜日)~10月9日(月曜日・祝日)

開館40周年 収蔵品は100万点以上!

今回はその中から今では見ることができない絶滅種をはじめ、希少な化石、動物や昆虫の標本、牧野富太郎博士採集の植物標本といった選りすぐりの逸品を特別に展示しました。

特別企画展「倉敷にクジラがやってきた! 海はつながっている」 2022年10月10日(月曜日・祝日)~12月3日(土曜日)

令和3年9月に倉敷の水島港で発見された全長11mのクジラの死体…その後どうなったの?

なんと骨格標本になって博物館へやってきたよ!

第31回特別展「倉敷動物妖怪展 at 自然史博物館」 2022年7月16日(土曜日)~9月25日(日曜日)

妖怪ってこわい!ふしぎ?かわいい!?岡山にまつわる妖怪が大集合。話題の人魚も登場しました。

関連イベントとして、講演会「博物学者荒俣宏、妖怪を語る この世に存在した…らしい妖怪たち」をはじめ、さまざまな楽しいイベントを開催しました。

第30回特別展「ときめき☆きらめき昆虫展」 2021年7月15日(木曜日)~9月12日(日曜日)

むしってこんなにきれいだったっけ?ずらりと並ぶまばゆいばかりにきらめく昆虫の標本に心ときめくことうけ合いです。まばゆいばかりのきらめく約200箱分のチョウや甲虫の標本を展示しました。

また関連イベントとして、みなさんからの持ち寄りで、生きた昆虫を展示する「むしむしサロン」、昆虫の楽しい6つの話題をお届けする「きらめき☆ときめき昆虫座談会」を開催しました。

第29回特別展「岡山県のレッドデータ生物2020」 2021年1月16日(土曜日)~4月4日(日曜日)

岡山県のレッドデータ生物を標本や写真で紹介しました。

- 植物:コケモモ、ミズアオイ、タカハシテンナンショウ、ホソバイヌタデ など

- 昆虫:ヒョウモンモドキ、フサヒゲルリカミキリ、セグロイナゴ、キバネツノトンボ など

- 動物:オオシャミセンガイ、ヤマコウモリ、モリアオガエル、ササゴイ など

図録「岡山県のレッドデータ生物2020」を発売中です。

また、関連イベントとして、学芸員による展示解説を行いました。

第28回特別展「地球の元素」 2019年7月20日(土曜日)~10月14日(月曜日・祝日)

地球を構成する元素約90種について、地下深部の特殊な岩石や、リチウム・ベリリウム・希土類元素(レアアース)・ニオブ・タンタルなど特殊な元素を含む世界の鉱物・岩石などで紹介しました。また、昭和の時代に岡山県内で操業していた鉱山から産したビスマス・テルル・水銀・モリブデン・金などの希少元素を含む鉱物も紹介しました。

関連イベントとして、展示解説や鉱物の顕微鏡観察を開催しました。

第27回特別展「岡山の野鳥たち むかし・いま・みらい」 2018年7月14日(土曜日)~9月17日(月曜日・祝日)

岡山で減っている鳥、増えている鳥、生態が変わってきた鳥など、岡山の野鳥たちの昔と今と未来を紹介しました。

ブッポウソウ子育てのライブ中継とブッポウソウクイズや各種バードウォッチング、講演会や展示解説会、室内講座など、関連イベントも多数開催しました。

第26回特別展「チョウきれい!チョーたのしい!昆虫展」 2017年7月1日(日曜日)~9月10日(日曜日)

博物館のお宝チョウの標本全部見せました!西日本最大規模!世界のチョウ20,000点を展示。激レア標本も登場しました。

さらにあの伝説の「昆虫の森」がパワーアップして復活!生きている昆虫と自由にふれあえる!野生昆虫のため,季節とともに会期中に展示種類が変わりました。

第25回特別展「金銀銅の自然史」 2016年7月19日~11月3日

世界遺産を含む世界・国内の金銀銅の鉱山から産した鉱石、岡山県内の金銅の鉱山からの鉱石を展示し、その自然界からの産出状態を紹介します。あわせて金銀銅の利用の歴史や貨幣についても紹介しました。

関連イベントとして特別展示解説、鉱山の話やその鉱石の顕微鏡観察も行いました。

第24回特別展「島の植物 岡山県の島巡り」 2015年7月19日~11月8日

2014年に瀬戸内海国立公園指定80周年を迎えた瀬戸内海の島々にスポットを当て、そこに生育する植物を通じて、岡山県の島の魅力を紹介しました。

関連イベントとして島の植物探検や島巡りクイズ、「島スタンプ」ラリーなどを行いました。

第23回特別展「幻の青い鳥ブッポウソウ」 2014年5月31日~8月31日

青い羽・赤いくちばしの美しい鳥ブッポウソウ。ブッポウソウのふしぎさやおもしろさ、保護活動や研究活動などを紹介しました。初めての試みとして、インターネットを用いて吉備中央町におけるブッポウソウの子育ての様子を特別展会場でライブ中継しました。初卵日・初ふ化日・初巣立ち日を当てるクイズも実施しました。

関連イベントとして、ブッポウソウの渡来期や巣立ち期の観察会、講演会、営巣地に生息しブッポウソウの餌となるカタツムリや昆虫の観察会を行いました。

第22回特別展「昆虫とあそぼうよ」 2013年7月13日~9月16日

身近な昆虫と触れ合える特別展を開催しました。第1会場では、カブトムシやクワガタムシ、チョウなどだけでなく、イモムシ・毛虫やゴキブリ・ハチにいたるまで、身近な昆虫を題材とした遊び30例を展示紹介しました。第2会場(地階講義室)には、生きている昆虫数百匹を飼育展示し、県内に生息するさまざまな安全な昆虫と自由に触れ合うことができる「昆虫の森」(約16平方メートルの網室)も登場しました。

第21回特別展「岡山県の外来生物」 2012年7月14日~11月4日

地元岡山県を対象とした外来生物をテーマにした特別展を開催しました。約160種の植物・昆虫・動物を標本、生態写真、標本写真、生体(植物の鉢植え、小動物・昆虫の飼育展示)などで紹介しました。岡山県内では初めて「岡山県の外来生物リスト」を作成し、岡山県内の外来生物912種を確認しました。

第20回特別展「宝石の素顔」 2011年7月16日~11月3日

代表的な宝石の原石をテーマにした特別展を開催しました。原石約40種を展示し、その産出状態や原石の研磨方法などもあわせて紹介しました。

関連イベントとして、展示解説や各種宝石鉱物の研磨教室も行いました。

第19回特別展「岡山県のレッドデータ生物」 2010年7月17日~11月7日

岡山県で絶滅あるいは、絶滅が心配される生物をテーマにした特別展を開催しました。植物分野では環境省・岡山県・倉敷市による絶滅危惧植物の取り組みを紹介しました。

関連イベントとして、学芸員による展示解説や自然観察会「ダルマガエル観察会」、「ヒイゴ池でサギソウをみよう」、「ミズアオイ観察会」などを行いました。

第18回特別展「岡山県の樹木図鑑」 2009年7月11日~10月12日

岡山県に自生する樹木をテーマにした特別展を開催しました。自生する480種類すべてを標本、写真、分布図を使って紹介しました。

関連イベントとして、クイズラリー「木のはかせにチャレンジ!」、自然観察会「樹木の葉っぱさがし」などを行いました。

第17回特別展「倉敷市立自然史博物館 秘蔵のお宝」 2008年7月12日~10月13日

収蔵品約51万点の中から、学術的・歴史的にきわめて希少価値の高い秘蔵品を紹介する特別展を開催しました。標本だけでなく、牧野富太郎博士の書簡や第二次世界大戦前の新聞などの資料も紹介しました。

第16回特別展「おもしろ!ふしぎ?な動物たち」 2008年3月1日~6月1日

科学の最先端技術に活かされている動物の形態や機能、動物同士の意外な関係など、動物のおもしろさ・ふしぎさを学べる特別展を開催しました。

関連イベントとして、学芸員による展示解説や自然観察会「クマムシをさがそう」、学芸員研究紹介「おもしろ!ふしぎ?な動物たち展に登場する動物たち」を行いました。

第15回特別展「体感!恐竜ワールド」 2006年7月15日~9月18日

標本や館内外に設置した体験コーナーを通して、恐竜の魅力を紹介しました。体験コーナーでは、3階の窓に設置したブラキオサウルスの目から外を眺めて恐竜の目の高さを体感したり、肉食恐竜と草食恐竜の歯のレプリカを触って違いを比べたり、ティラノサウルスとトリケラトプスの実物大頭骨模型などが登場しました。

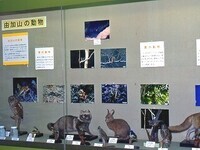

第14回特別展「由加山の自然」 1998年3月1日~5月31日

倉敷市南部に位置する由加山をテーマにした特別展を開催しました。由加山一帯には、シイ林をはじめとする様々な樹林を見ることができます。池や湿地のある山村風景が残されており、他の地域ではすでに絶滅してしまった植物や昆虫が見つかるなど、今なお残る由加山の豊かな自然を紹介しました。

第13回特別展「岡山県の岩石と鉱物」 1997年3月1日~5月31日

岡山県に産する岩石・鉱物をテーマにした特別展を開催しました。岡山県には、比較的多くの鉱物資源があり、岩石にも興味深いものが存在しています。その様子を30余年にわたり調査・研究されてきた岡山大学名誉教授沼野忠之氏の貴重な資料と図鑑とを見比べて、自然の神秘を紹介しました。

第12回特別展「種松山の自然」 1996年3月1日~5月31日

倉敷市の東部に位置する種松山をテーマにした特別展を開催しました。縄文のころから近世の初めごろまで、内海に浮かぶ島であったこの山は現在、開発の手が加えられ、自然は大きく姿を変えられました。今回の展示では種松山に見られる地形や地質、植物、昆虫、動物について紹介しました。

第11回特別展「昆虫の形と色の驚異」 1995年3月1日~5月31日

昆虫の多様性に満ちた形と色に着目した特別展を開催しました。地球上には100万種に近い昆虫が知られています。世界各地や身のまわりから、驚くほどの機能を備えた昆虫、華やかで美しい昆虫、奇抜な形をした昆虫、めったに出会わない珍しい昆虫などを集め、昆虫の世界の神秘さ、不思議さを紹介しました。

第10回特別展「倉敷のいきもの」 1994年4月10日~6月30日

開館10周年を記念し、これまでの調査研究の成果のなかから、もっとも身近な倉敷市内に見られる動植物をテーマにした特別展を開催しました。倉敷市にはどんな種類が分布しているのか、共生する動植物の実相を紹介しました。

特別展解説書とともに「倉敷市生物目録」も刊行しました。

第9回特別展「街なかの自然」 1992年11月1日~1993年2月28日

現在の倉敷市街地にはどのような自然が残されているか、特に身近な動植物にスポットを当てた特別展を開催しました。都市化がすすんできたとはいえ、ちょっと気をつけてみればまだいろいろな野生動物を見ることができます。現況をさぐるとともに、改めて今後生きものたちと共生できる街づくりに、興味を持ってもらえるよう展示をしました。

第8回特別展「岡山県のシダとその分布」 1991年11月1日~1992年2月29日

岡山県に自生するシダの種類とその分布をテーマに特別展を行いました。今までの調査活動の成果とあわせて、シダ植物と人とのかかわりなどについて紹介しました。シダの世界をより身近に感じていただけるようシダを使った遊びのコーナーも登場しました。

第7回特別展「酒津八幡山と川原の自然」 1990年11月1日~1991年2月28日

倉敷市街地の近くにある酒津八幡山地域をテーマに特別展を行いました。八幡山は山と川が一体となった豊かな生態系が残された、貴重な自然環境となっています。今回の特別展では八幡山の自然についての調査研究の成果、残された自然を守る大切さを解説しました。

第6回特別展「高梁川の淡水魚」 1989年11月1日~1990年2月28日

高梁川水系の淡水魚には食用としてなじみの深い、ウナギ・アユもいれば、国の天然記念物であるアユモドキもいます。ごく身近な淡水魚であるにもかかわらず、一般的によく知られていないものも少なくありません。今回の特別展では高梁川水系の淡水魚のうち、在来で純淡水魚のもの約40種類をとりあげ、その種類、分布、生態や人間とのかかわりなどを紹介しました。

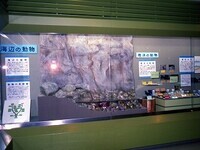

第5回特別展「倉敷の海辺のいきもの」 1988年11月1日~12月27日

現在、瀬戸内海は4つの海峡により外海から隔てられた浅い内海です。その生物相はかなり豊富で、4,000種以上もの動植物が知られています。今回の特別展では開館5周年と、瀬戸大橋(児島・坂出ルート)開通の年を記念し、倉敷を中心に瀬戸内海の海辺のいろいろな生物をとりあげて、その生物相に迫りました。

第4回特別展「岡山県の帰化植物」 1987年11月1日~12月27日

帰化植物は人の生活と密接にかかわりあっており、身近なところにも多数の帰化植物が生育しています。瀬戸大橋と新岡山空港の完成、さらに山陽自動車道の一部開通をひかえ、岡山県にみられる帰化植物がどのような経路で侵入し、そしていかに定着していくかを主眼におき、さまざまな生活ぶりを紹介しました。

第3回特別展「岡山県のチョウ」 1986年11月1日~12月26日

岡山県ではこれまでに126種類のチョウが記録されています。これらのチョウが、どのようにしてそこにいるのだろうというテーマで特別展を開催しました。どんな環境に適し、どんな植物と結びつき、どんな歴史を持つかを考慮して、チョウに興味と関心をもってもらえるよう紹介しました。

第2回特別展「高梁川流域のおいたち」 1985年8月1日~9月29日

当館では「倉敷の自然とその背景」を展示のメイン・テーマとし、個別テーマのひとつに「高梁川流域の自然」を掲げています。今回の特別展では、高梁川流域の自然が今日に至るまでのおいたちを、流域に見られる地形や地層、産出する化石、岩石等の資料を集めて紹介しました。

第1回特別展「鶴形山の自然」 1984年11月1日~12月27日

開館して初めての特別展は、倉敷旧市街地のほぼ中心に位置する鶴形山をテーマに開催しました。近年まとまった調査が行われていなかった鶴形山の自然を動物、昆虫、植物を中心に調査しその結果を紹介しました。ふだん何気なく見ていた郷土の自然を見直してもらえるきっかけとなるよう展示をしました。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館

〒710-0046 岡山県倉敷市中央2丁目6番1号

電話番号:086-425-6037 ファクス番号:086-425-6038

倉敷市教育委員会 生涯学習部 自然史博物館へのお問い合わせ