災害備蓄について

災害に備えて備蓄を行いましょう

家庭での備蓄

災害発生直後に生活の安定、安心を確保するためには備蓄が欠かせません。ライフラインが途絶することや商業施設が被害を受けることで生活物資が手に入らなくなってしまうことを想定して、各家庭での災害備蓄を行いましょう。

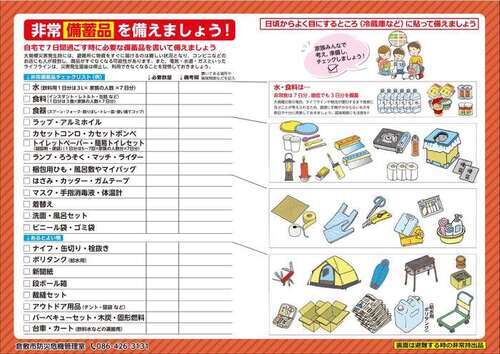

非常備蓄品

災害が発生した場合でも、自宅で生活が可能な場合は、避難所で生活するよりもプライバシーが守られ、心身への負担が軽くなります。自宅で7日間、最低でも3日間過ごす時に必要な備蓄品を備えましょう。

おむつ・ミルクが必要な乳幼児、常備薬が必要な高齢者、コンタクトを使用されている方など、各家庭の状況によって備蓄の品目や量が異なります。家庭で必要な備蓄品について、普段から家族で話し合いましょう。

また、普段からよく見る冷蔵庫などにチェックリストを貼り、賞味期限などを定期的にチェックしましょう。

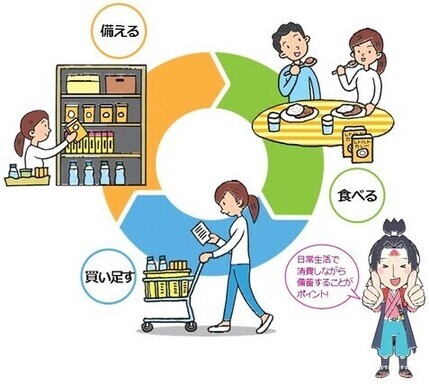

ローリングストック

食料の備蓄は、災害用の長期保存できる特殊なものでなくてもかまいません。インスタント食品やレトルト食品、缶詰など、賞味期限の長いものを普段から少し多めに買っておき、使ったら使った分だけ買い足していくことで、常に一定の量を家に備蓄しておく方法をローリングストック法と言います。災害時にも、普段食べなれているものを摂取できることで、ストレスの緩和につながります。

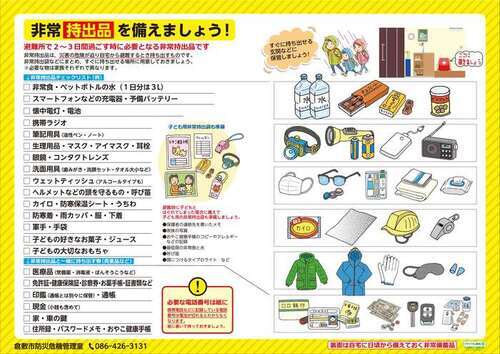

非常持出品

ハザードマップを確認し、災害発生時に自宅で留まるのが危険な方や、災害の発生により自宅での生活が困難になってしまった方は、避難所等、自宅以外で2~3日程度過ごすために必要な物資を持ち出す必要があります。非常備蓄品と同じく、必要な品目や数量は家庭によって異なりますが、歩いて避難することも考え、個人の体力にあった最小限の荷物をまとめましょう。

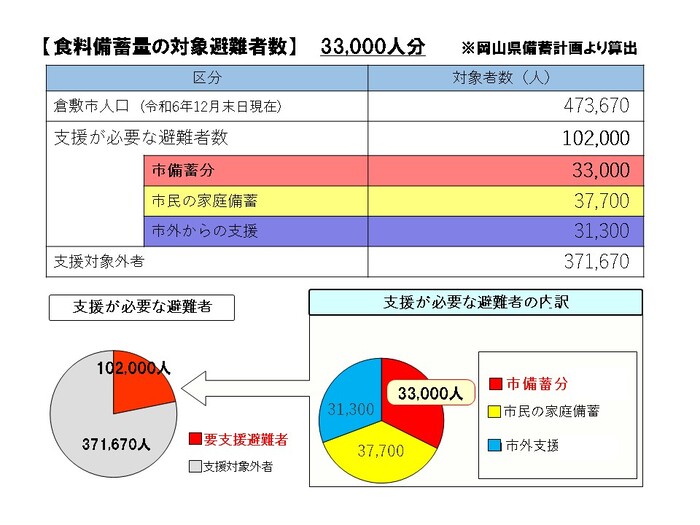

倉敷市の備蓄状況について

倉敷市では、岡山県が作成している備蓄計画「緊急物資等の備蓄・調達(南海トラフ地震想定)について」を基に「倉敷市備蓄計画」を作成し、災害備蓄を行っています。

備蓄計画の考え方

倉敷市の備蓄分に加え、市外からの支援を活用することも踏まえ、備蓄目標を設定しています。

また、食料品についてはアンケート調査から各家庭や各事業者が各自で備蓄を行っていることを前提に、市の備蓄量を算出しています。

分散備蓄について

指定緊急避難場所へ避難してこられた方のために、市内小学校・中学校・高等学校・公民館等に災害用備蓄保管庫を設置し、一律に災害用備蓄品を備えています。

避難所で過ごすための物資は各自で用意することが基本ですが、避難生活が長期化した場合などには各施設に備えている備蓄品を使用します。

|

品名 |

数量 |

品名 |

数量 |

品名 |

数量 |

|---|---|---|---|---|---|

| 敷きマット(16枚) | 3箱 | 延長コード(10m) | 1本 | タオル | 100枚 |

| 毛布(10枚) | 5箱 | 発電機 | 1台 | 簡易トイレ(テント付き) | 3セット |

| 飲料水(500ml×24本) | 13箱 | ガスボンベ(3本) | 8セット | 便袋(100袋) | 3箱 |

| カンパン(24缶) | 9箱 | 投光器 | 1台 | コードリール(50m) | 1個 |

| アルファ化米(50食) | 4箱 | トイレットペーパー(60巻) | 2箱 |

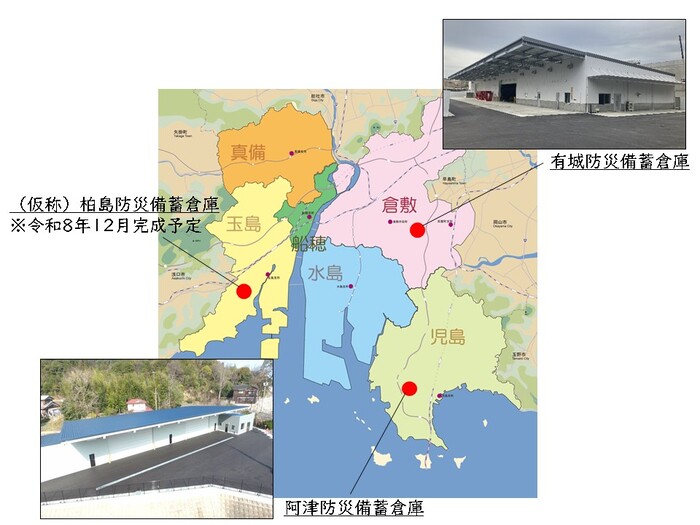

また、特定地域に甚大な被害が生じた場合を想定し、市内3か所に拠点となる大規模な災害備蓄保管庫の整備を進めています。災害時には、拠点倉庫から各指定緊急避難場所に運搬し、市民の皆様に物資を届けるとともに、国をはじめとした全国からの支援物資の受け入れ拠点として使用します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 防災危機管理室 地域防災推進課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3131 ファクス番号:086-421-2500

倉敷市 防災危機管理室 地域防災推進課へのお問い合わせ