倉敷市こども条例

このページはWeb版広報くらしきに掲載されています。

1 こども条例を施行しました(平成24年4月1日)

背景及び目的

近年、少子化の社会問題化やいじめや虐待など、こどもの権利を侵害する深刻な問題が発生しています。

わが国では、平成元年(1989年)11月に国連で採択された子どもの権利条約を平成6年に批准し、こどもの権利を尊重する社会づくりをめざし、こどもを取り巻く環境の整備に努めてきました。

倉敷市でも、平成22年3月に「倉敷市次世代育成支援計画(後期)」が策定され、その中で、条約の理念に基づき、こどもの幸せと健やかな育ちを図るための基本方針を定める必要があるとしています。

これを受けて、次代を担うこどもたちが健やかに生まれ育つまちづくりの取り組みに向けた長期的、総合的な指針として「こども条例」を制定するものです。

制定内容及び方法

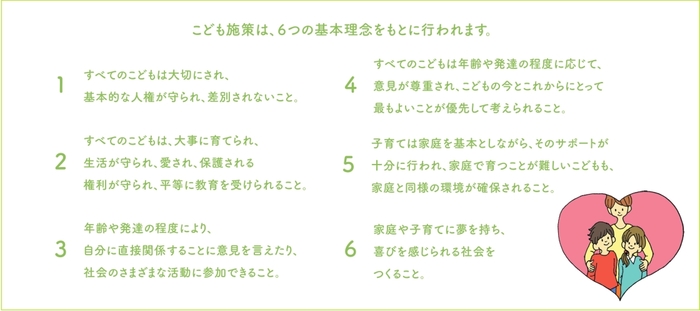

「こども条例」は、子どもの権利条約を基礎に、家庭はもとより、地域、学校、団体、企業、行政などがそれぞれの役割を果たしながら、社会全体で子育てを支え、すべてのこどもが、心身ともに健やかに育ち、自立した社会性のある大人として成長できるまちを目指し、こども施策を総合的、機能的、効果的に実施・推進し、こどもの幸せにつながる施策の基本理念とします。

制定に当たっては、こども施策及びこどもの権利に関わり合いの深い部署を中心に検討をすすめ、倉敷市社会福祉審議会児童福祉専門分科会に諮るとともに、児童・生徒及び保護者などからの意見やパブリックコメントによる市民の意見を取り入れながら進めていきました。

審議機関

倉敷市社会福祉審議会児童福祉専門分科会

社会福祉法(昭和26年法律第45号)及び倉敷市社会福祉審議会条例(平成13年倉敷市条例第50号に基づき設置された倉敷市社会福祉審議会に置かれている児童福祉専門分科会に、条例素案を諮問し、審議・答申をいただきました。

2 こども条例を一部改正しました(令和7年2月)

令和7年2月にこども条例の一部を改正しました。

今回の改正のポイントは、こども基本法の成立とヤングケアラー支援の強化です。

これからも、国の動向や、こども・若者を取り巻く新たな課題に対応し、倉敷市の取り組みをさらに推進していきます。

こども基本法の成立

次代の社会を担うすべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、こども施策を総合的に推進することを目的とした「こども基本法」が令和5年4月から施行されました。こども基本法においては、「こども」は特定の年齢で途切れることのない支援を行うべきものとして、年齢をもって対象を区切ることなく、「心身の発達の過程にある者」と定義されました。

これを踏まえて、こども条例の第2条(1)にあるこどもの定義を改め、条例名と条文中の「子ども」を平仮名の「こども」に表記を改めました。

ヤングケアラー支援の強化

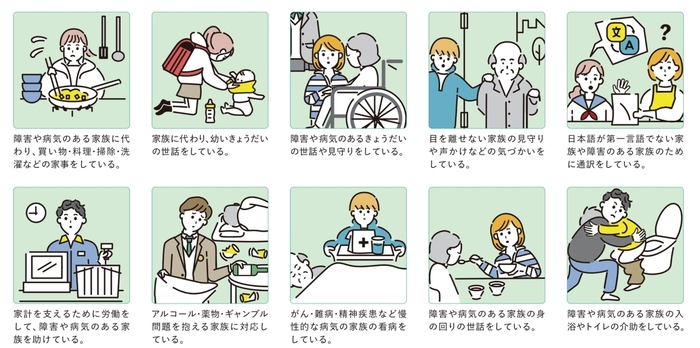

ヤングケアラーの存在が指摘され、心身の発達や学業、進路等への深刻な影響が懸念されており、新たな課題として、ヤングケアラーへの支援の必要性が高まっています。令和6年6月には、子ども・若者育成支援推進法が改正され、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行う子ども・若者」として、支援に努めるべき対象にヤングケアラーが明記されました。

倉敷市としても、ヤングケアラーへの支援を推進する姿勢を明らかにするため、新たに第14条(家族の日常生活上の世話などを過度に行うこどもへの対応)を追加しました。

3 こども条例の普及・啓発について

「家族の日」「家族の週間」と併せた普及啓発

倉敷市では全てのこどもが幸せに暮らせるまちの実現を目指して「こども条例」を制定しています。

こども条例はこどもに関わりのある保護者、学校園等、事業者、地域住民、行政など、全ての人の役割を明確にし、こどもの育成に関する基本的な事柄を定めています。その中でもこどもの成長にとって、家庭の果たす役割は大きいと考えています。

内閣府では、子育て家族や家族を支える地域の大切さについて、理解の促進を図るため、11月の第3日曜日を「家族の日」、その前後各1週間を「家族の週間」と定めています。

この「家族の日」「家族の週間」に今一度、家庭がこどもの成長に大きな役割を果たしていることを認識して、朝食を共にしたり、休日を一緒に過ごしたりするなど、家庭の大切さについて考えてみませんか?

取り組み

- 広報くらしきによる広報

毎年広報くらしき11月号に啓発記事を掲載しています。 - FMくらしきによる広報

毎年「家族の週間」期間中、こども条例の啓発コマーシャルを放送します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3314 ファクス番号:086-427-7335

倉敷市 保健福祉局 子ども未来部 子育て支援課へのお問い合わせ