旧町名保存事業

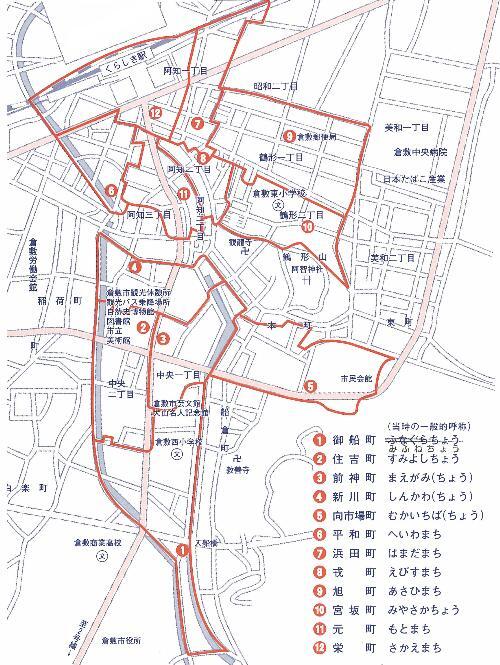

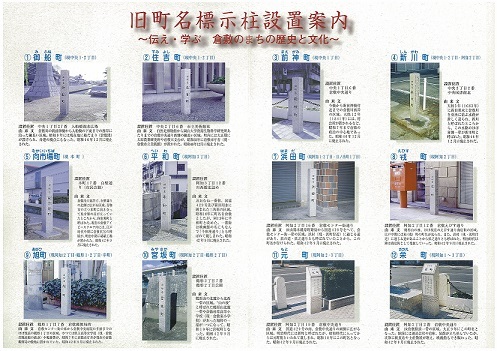

昭和40年度から46年度にかけて消えた12町の町名の表示柱を設置しています。

設置対象町名

昭和10年旧倉敷市が施行使用した行政町名で、昭和40年度から昭和46年度にかけて、実施された住居表示整備事業により消えた町名の12町を対象としています。

設置目的

この歴史に触れる街角づくり事業は、私たちの日々のくらしの中で身近に歴史を知り、そして学び伝えることを期待し、また当時の生活文化の一端を知ることが出来るものと思い、この表示柱を設置しました。

設置年月日

平成10年1月30日

1 御船町(みふねちょう)現中央1、2丁目

倉敷川の新前新橋から入船橋の下流までの西岸に沿った細長い区域。昭和9年には現在地に船だまり(倉敷港)が設けられ、舟運の拠点にもなった。昭和46年12月廃止。

2 住吉町(すみよしちょう)現中央1、2丁目

自然史博物館から岡山大学資源生物化学研究所あたりまでの倉敷中央通西側の細長い区域。町内には大正期に大原農業研究所や倉敷天文台が、昭和35年には倉敷市庁舎(現倉敷市立美術館)が置かれた。昭和46年12月廃止。

3 前神町(まえがみちょう)現中央1丁目

今橋から新前神橋付近までの倉敷川西岸の区域。天保12年(1841年)には、村会所が置かれるなど、昭和7年までの倉敷市政治の中心地であった。昭和46年12月に廃止された。

4 新川町(しんかわちょう)現中央1、2丁目、阿知2丁目

天保3年(1683年)に新田用水と倉敷川を東西に結ぶ水路が新しく造られ、新川と呼ばれたところから、この水路のほぼ南側一帯が新川町と呼ばれた。昭和46年12月に廃止された。

5 向市場町(むかいいちばちょう)現本町

倉敷川の東岸で、白壁通りの北側に広がる区域。青物市の立つ本町に向き合って魚介類の市が立っていたところから、向市場町と呼ばれた。現在の倉敷アイビースクエア内には、江戸時代中期に倉敷代官の陣屋が、明治中期に紡績工場が置かれた。昭和42年9月廃止。

6 平和町(へいわまち)現阿知3丁目

おおむね一番街、国道429号及び新田用水に囲まれた三角形の区域。昭和10年に町名を倉敷としたが、同13年に平和町と改めた。一番街は映画館の名にちなんで「千秋座通り」とも呼ばれて親しまれた。昭和42年9月廃止。

7 浜田町(はまだまち)現阿知1、2丁目、日ノ出町1丁目

JR山陽本線寿町踏切から国道429号を経て、倉敷センター街一帯の区域。浜村(現浜町付近)に通じる道があり、浜の道、浜之通りとも呼ばれていたことから、この町名が付けられた。昭和42年9月廃止。

8 戎町(えびすまち)現阿知2丁目

鶴形山の西、ほぼ現在のえびす通り商店街の区域。江戸中期には夷(戎)町の町名が見られ、また、浜村(現浜町付近)に通じる道があることから浜之通りとも呼ばれた。明治時代以降は商店街として発展していった。昭和42年9月廃止。

9 旭町(あさひまち)現阿知2丁目、鶴形1丁目、2丁目、幸町

倉敷センター街の東から倉敷中央病院の手前までのほぼ現在の鶴形一丁目の区域。かつては、県立高等女学校(現青陵高校の前身)や税務署が、昭和7年に倉敷市庁舎が現在の倉敷郵便局の敷地に置かれていた。昭和42年9月廃止。

10 宮坂町(みやさかちょう)現阿知2丁目、鶴形2丁目

鶴形山の北麓から北西一帯の区域。”山の後”と呼ばれた鶴形山北麓一帯や倉敷尋常高等小学校(現倉敷東小学校)があったので旭町の一部が一つになって、昭和10年に宮坂町となった。

11 元町(もとまち)現阿知2、3丁目

国道429号の南、倉敷中央通の両側に広がる区域。明治時代には新町と呼ばれたが、昭和時代に入ってからは元町筋と言われて親しまれ、昭和10年にこの町名となった。昭和42年9月廃止。

12 栄町(さかえまち)現阿知1~2丁目

JR倉敷駅前一帯の区域。大正9年にこの町名となった。駅前には運送会社や倉庫、旅館が立ち並んでいたが、次第に飲食店や土産物屋が増え、映画館も出来賑わった。昭和42年9月廃止。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3075 ファクス番号:086-421-0107

倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課へのお問い合わせ