大野 昭和斎(おおの しょうわさい)

大野昭和斎(本名 片岡誠喜男 かたおかせきお)は、明治45年指物師(さしものし)斎三郎の長男として出生した。

職人気質に徹した父は、年少の我が子にも厳しい態度で接し、自分の持つ木竹工芸の技術の全てを仕込んだ。天性の素質を持つ昭和斎は、生涯父のほかに一人の師匠も求めず、全て独創で至高の芸術に到達したのである。

彼の青春時代、その才能のただならぬことを見抜いたのは、当時第一級の絵師であり、文人であった柚木玉邨(ゆのきぎょくそん)であった。玉邨は模索する青春指物師に向かって、芸術とは何かを語り続けた。またこのとき、玉邨は、「昭和の名人たれ」の期待を込めて、昭和斎の号を送った。新時代を示唆した明るい雅号は、青年の意向にぴったりと適っていた。

昭和斎の努力は実を結んだ。指物、象嵌(ぞうがん)、漆などあらゆる面に優れた技術を身につけ、それが造形の中に見事に調和していた。しかし、戦後、彼の理解者の斜陽化と納得ゆくまで製作せぬ寡作とが重なって、大野家の生活は困窮した。しかし、彼の意欲は益々壮んであった。

やがて、真価が認められる日が来た。昭和40年日本伝統工芸展に初入選、43年同展覧会長賞の最高賞を獲得、46年同展の監査委員となり特待出品を続け、木工芸部門の第一人者の地位をゆるぎないものとした。昭和49年『木創会』を設立、後進の指導に当たってきた。昭和52年岡山県重要無形文化財に指定された。木の心を知った名匠・大野昭和斎の技術が、公に保存され、後進に伝えられる基礎が確立したのである。

それから7年度の昭和59年には、独自の杢目沈金技法(もくめちんきんぎほう)を完成させ、国の重要無形文化財(人間国宝)の認定を受けた。数々の展覧会を催し、その全てが好評であり、平成4年には倉敷市名誉市民となった。

その後も精力的に創作活動を続けていたが、平成8年肺炎のため惜しまれつつ亡くなった。享年84。

昭和最後の名工・大野昭和斎とその作品は、今も多くの人々に愛されている。

倉敷市大野昭和斎記念資料館利用案内

大野昭和斎が晩年の10年余りを過ごした旧宅に数点の作品と愛用の品々を展示しています。

所在地

〒710-0807 倉敷市西阿知町1144-12

開館について

見学希望の場合は、事前に文化振興課(電話番号:086-426-3075)にご連絡ください。

入館料

無料

駐車場

2台

パンフレット

次の添付ファイルをクリックするとダウンロードできます。

交通アクセス

公共交通機関

JR西阿知駅下車(北口)徒歩5分(約400m)

乗用車

- 高梁川大橋東詰から3分

- 船穂橋東詰から3分

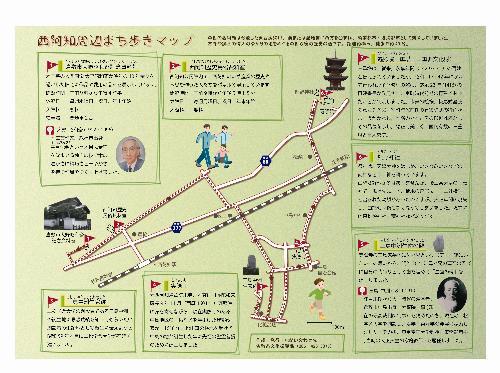

西阿知周辺まち歩きマップ

大野昭和斎記念資料館を起点に、まち歩きマップを作成しました。

中世の西阿知は分流した東西高梁川、海または湿地帯に四方を囲まれ、商業都市・港湾都市として繁栄していました。古寺や郷土の偉人のゆかりの地をめぐる中世以後の歴史の道です。

館内展示作品

蔦杢目沈金香盒(つたもくめちんきんこうごう)

玉椿杢目沈金香盒(たまつばきもくめちんきんこうごう)

南天香盒(なんてんこうごう)

黄楊木利休棗(つげりきゅうなつめ)

神代欅文鎮(じんだいけやきぶんちん)

桑杢造文鎮(くわもくづくりぶんちん)

館内写真

(奥の展示ケースに上記6点を展示しています。管理の都合上、小さい作品のみの展示となっています。)

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3075 ファクス番号:086-421-0107

倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課へのお問い合わせ