薄田 泣菫(すすきだ きゅうきん)

明治10年(1877年)5月19日父篤太郎、母里津の長男として生まれた。

薄田家は、代々文学を好む人が多く、泣菫も読書好きの大変優秀な少年で、連島高等小学校の当時から雑誌に詩文を投稿していた。

明治27年、17歳で上京。漢学塾などに学びながら、上野図書館で和漢洋の書物を読破し、独学で学んだ。この時の素養が、後の泣菫の文学を決定することになる。

明治30年20歳の時、文芸雑誌『新著月刊』に「花密蔵難見〈はなみつにしてかくれてみえがたし〉」と題して長短13編の詩を発表、高い評価を得た。この時、初めて泣菫の号を用いている。

明治32年、22歳にして、最初の詩集『暮笛集』を出版して以来、明治34年『ゆく春』、明治38年には『志ら玉姫』をはじめ、「公孫樹下に立ちて」の詩篇を収めた『二十五絃』を刊行し、島崎藤村後の第一人者として、明治詩壇の頂点を極めた。

明治38年の秋に発表した「ああ大和にしあらましかば」は、名詩中の名詩とされ、多くの若者に親しまれた。

明治39年の詩集『白羊宮』は、円熟期を迎えた泣菫の総てを集成したもので、この後、徐々に活動の場を詩から散文へ移していったが、新体詩(文語定型詩)を発展させたことが泣菫の大きな業績である。

大正元年8月、大阪毎日新聞社に入社。大正5年から毎日新聞に連載した随筆『茶話』が好評で、大正5年に随想集『茶話』、大正7年『後の茶話』、大正8年『新茶話』を出版。

博識のうえ、話術も巧みだった泣菫の作品は、多くの読者を魅了した。

この当時、芥川龍之介、菊池寛などの新進作家を積極的に発掘し、文学界の発展にも貢献した。

大正12年、身体の健康を害して毎日新聞社を事実上退社。その後も、難病(パーキンソン病)と闘いながら創作活動を続けるも、次第に症状が重くなり、昭和20年、多感な少年時代を過ごしたこの家に帰り、68歳の生涯を閉じた。

薄田泣菫生家を公開しています。

所在地

〒712-8011 倉敷市連島町連島1284番地

電話番号

086-446-4830

開館時間

午前9時から午後4時30分

開館日

火曜日~日曜日

ただし年末年始(12月29日から1月3日)は休館

入館料

無料

駐車場

5台

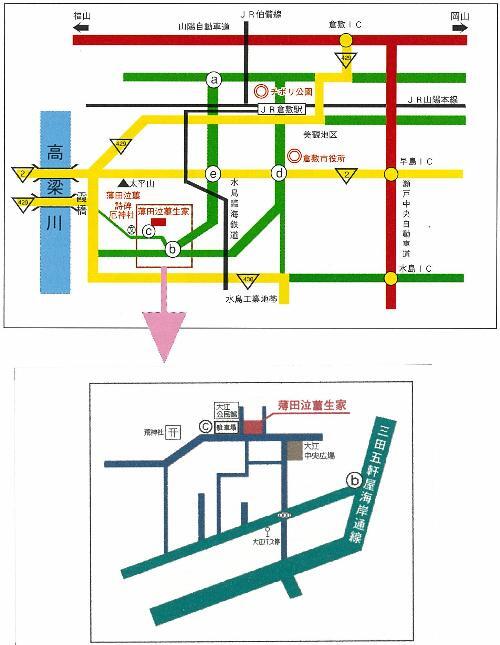

交通アクセス

バス

倉敷駅南口から霞橋車庫行又は倉敷芸術科学大学行又は倉敷リバーサイド病院行に乗車し、大江バス停下車徒歩5分

乗用車

- 倉敷I.C.から来られる方

倉敷I.C.→ⓐ八王子交差点を左折→ⓑ誘導標識右折→ⓒ大江バス停右折(20分) - 早島I.Cから来られる方

早島I.C.→ⓓ国道2号線笹沖交差点側道直進→ⓔ大高交差点左折→ⓑ誘導標識右折→ⓒ大江バス停右折(20分) - 国道430号霞橋方面から来られる方

国道430号霞橋→県道藤戸連島線→ⓒ大江バス停左折

都羅の小径(つらのこみち)まち歩きマップ

薄田泣菫生家を起点としたまち歩きマップを作成しています。所要時間約2時間、片道約6キロのコースです。数々の見どころを楽しんでみてはいかがですか。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3075 ファクス番号:086-421-0107

倉敷市 文化産業局 文化観光部 文化振興課へのお問い合わせ