不妊治療・不育症

不妊治療費助成事業のご案内

生殖補助医療を受けるご夫婦に対し、治療に要した費用の一部を助成します。

申請の受付は、令和7年9月1日からです。

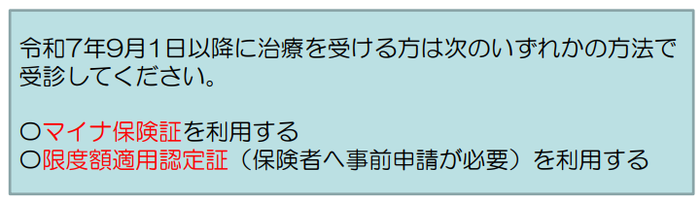

※窓口でマイナ保険証や限度額適用認定証等の提示を行わず、高額療養費の支給があった場合は、高額療養費の支給額が確定してから申請してください。

支給額が不明であったり、高額療養費の自己負担限度額が不明の場合は、1か月あたりの自己負担額を35,400円(市の助成額は17,000円)として計算することがあります。

治療開始前に必ずマイナ保険証等を利用してください。

対象となる方

生殖補助医療を受けた方で、かつ、次のすべてに該当する方

- 治療開始日から申請日まで、ご夫婦ともに継続して倉敷市に住所を有していること。

- 夫婦が婚姻していること(事実婚も含む。)。

- 治療開始日の女性の年齢が43歳未満であること。

※治療開始日とは、治療計画作成日(医師が発行する受診証明書(様式第2号)に記載された「今回の治療期間」の「治療開始日」)をいいます。

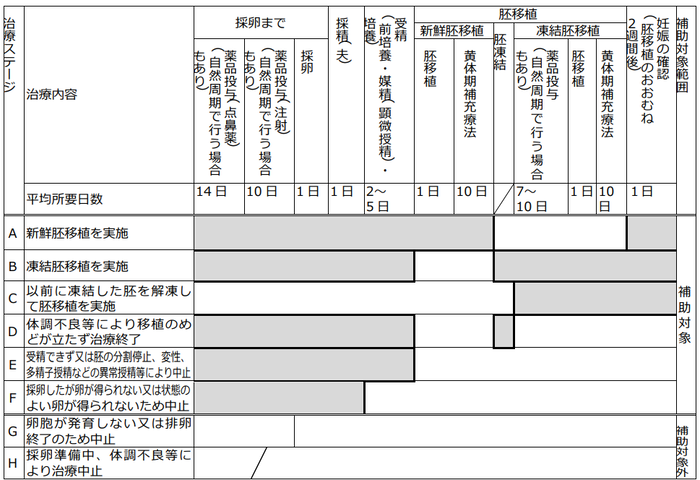

対象となる治療

令和7年4月1日以降に治療計画を作成し、治療を開始した治療区分A~Fの生殖補助医療

- 女性の生殖補助医療に併せて行う男性不妊治療を含みます。

- 治療に係る院外処方がある場合は、薬局へ支払った薬剤費も含みます。

- 一般不妊治療(タイミング法、人工授精)は助成対象外です。

- 入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外です。 医療機関によっては、「受診等証明書」の発行に文書料等の費用がかかる場合があります。その費用は自己負担となります。

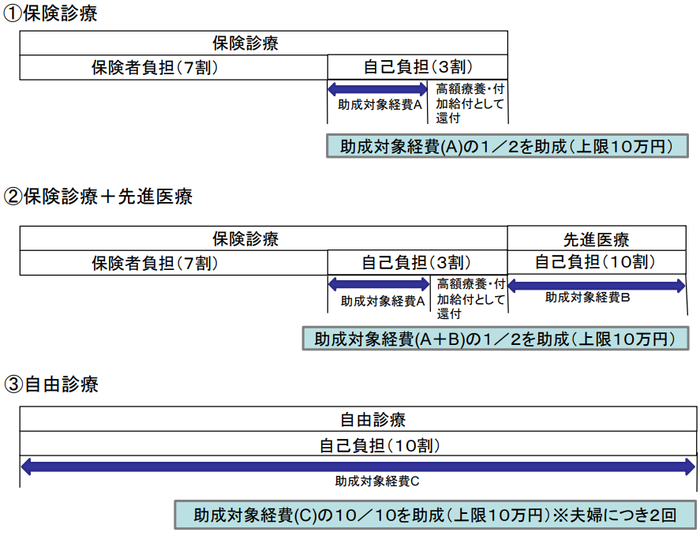

助成額、助成上限額及び助成上限回数

|

申請区分 |

1回の治療当たりの助成額 | 助成上限額 | 助成上限回数 |

|---|---|---|---|

| (1)保険診療のみ | 高額療養費や付加給付金を除いた自己負担額の2分の1 | 10万円 | 保険診療の回数に準じて、1子ごとに1回目の治療開始時点の女性の年齢が40歳未満 は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで(治療回数は (1)と(2)合算) |

| (2)保険診療とそれと併用実施される先進医療 | 高額療養費や付加給付金を除いた保険診療の自己負担額と先進医療の自己負担額を合計した額の2分の1 | 10万円 | 同上(治療回数は (1)と(2)合算) |

| (3)自由診療(保険診 療外) | 自己負担額の10割 | 10万円 | 夫婦につき2回まで |

- 助成額は、1,000円未満切り捨てとなります。

- 「1回の治療」とは、胚移植を目的とした治療計画に基づく採卵術(採卵術を実施するための準備を含む。)から胚移植(胚移植術の結果の確認を含む。)等に至るまでの一連の治療過程をいいます(治療区分A~F参照)。

- 保険診療による治療ステージDEFの治療を受けたときは、「40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで」の回数を超えて助成します。

- 出産後、2子以降の治療を開始する場合は、(1)(2)については保険適用回数がリセットされますので、本市の助成回数も同様にリセ ットし、1回目からとなります。

高額療養費とは

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、同一月(1日から末日まで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。上限額は年齢や所得によって異なります。加入している健康保険によって、申請が必要な場合と自動的に払い戻される場合があります。

あらかじめ窓口での受付時に限度額適用認定証の提示又はマイナ保険証を利用することで医療機関窓口での支払いが自己負担上限額までになります。

付加給付金とは

健康保険者が独自で設けている制度で、1か月間の医療費の自己負担限度額があり、その額を超えた費用を払い戻すものです。付加給付制度の有無や要件は、加入している健康保険によって異なります。

不明な場合は、自身が加入している健康保険へお尋ねください。

案内チラシ

必ず提出が必要な書類

- 倉敷市不妊治療費助成 提出書類チェックリスト

- 倉敷市不妊治療費助成金給付申請書(様式第1号)

- 倉敷市不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)

- 医療機関の領収書と診療明細書のコピー

※案内チラシ及び必ず提出が必要な書類1~3は、各保健推進室にも置いてあります。

-

1 倉敷市不妊治療費助成 提出書類チェックリスト(A4・両面) (PDF 814.7KB)

-

2 倉敷市不妊治療費助成金給付申請書(様式第1号)(A4・片面) (PDF 191.1KB)

-

3 倉敷市不妊治療費助成事業受診証明書(様式第2号)(A4両面) (PDF 491.0KB)

-

1 【記入例】倉敷市不妊治療費助成 提出書類チェックリスト(A4・両面) (PDF 872.5KB)

-

2 【記入例】倉敷市不妊治療費助成金給付申請書(様式第1号)(A4・片面) (PDF 214.6KB)

該当する方のみ提出が必要な書類

1 倉敷市不妊治療費助成事業調剤証明書(様式第3号)と調剤薬局の領収書のコピー

※院外処方がある場合で、調剤にかかった費用を合算することで助成上限額まで助成を受けられる場合に提出が必要

2 戸籍全部事項証明書

※別世帯の夫婦、事実婚の男女は提出が必要

3 事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

※事実婚の場合は提出が必要

4 高額療養費の支給決定通知書のコピー

※高額療養費の支給があった場合は提出が必要

5 高額療養費の自己負担限度額の適用区分が分かる書類

※受診証明書(様式第2号)の自己負担限度額の適用区分が「未確認」となっている場合は提出が必要

※加入している健康保険から交付された限度額適用認定証の写しかマイナポータルの健康保険証の画面を印刷したもの

-

マイナポータルの操作マニュアルのページへ(外部リンク)

マイナポータルの健康保険証のページから自身の自己負担限度額の適用区分を確認する方法です。資格情報をPDFで保存し、印刷したものを提出ください。

6 付加給付金の支給決定書のコピー

※加入している健康保険に付加給付制度がある場合は提出が必要

申請・助成の流れ

1. 治療を受ける前に、医療機関の窓口でマイナ保険証を利用するか、限度額適用認定証を提示してください。

2. 1回の治療が終了後、費用を支払い、主治医に「倉敷市不妊治療費助成事業受診証明書」を作成してもらいます。

3. 必要書類を倉敷市保健所健康づくり課へ郵送します。

※申請は原則郵送(特定記録推奨)でお願いします。保健推進室へ持参される場合は、受け取るだけになりますので、不備があれば後日健康づくり課の担当から連絡させていただきます。

※申請期限は治療が終了した日が属する年度の3月31日までです。

※高額療養費や付加給付金の手続き等に時間を要する等の理由で申請期限に間に合わない場合は、治療終了日から6か月以内まで申請することができます。申請期限を過ぎると受付できなくなりますので、できるだけ早めに申請してください。

4. 倉敷市保健所健康づくり課で審査を行い、審査結果について通知をお送りするとともに、助成決定者には、指定の口座に倉敷市不妊治療費助成金を振り込みます。

※通知の送付及び支払いの目安は翌々月25日頃です。ただし、書類の不備があった場合などは支払いが遅れることがあります。

不育症検査費用助成金給付事業のご案内

厚生労働省が指定している先進医療で実施された不育症検査費用の一部を助成します。

※令和4年11月30日厚生労働省告示第340号において、「流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)」が先進医療として位置づけられ、令和4年12月1日から助成金の対象となりました。

※令和7年5月30日厚生労働省告示第167号において、「抗ネオセルフβ₂グリコプロテインI複合体抗体検査」が先進医療として位置づけられ、令和7年6月1日から助成金の対象となりました。

対象となる方

申請日に倉敷市に住民登録があり、2回以上の流産、死産の既往がある方

対象となる検査

- 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査)

- 抗ネオセルフβ₂グリコプロテインI複合体抗体検査

- 他の自治体で助成された検査は対象となりません。

- 上記検査の実施医療機関として厚生労働省に届け出した医療機関で行った検査に限ります。

- 該当医療機関は厚生労働省のホームページで確認できます。

案内チラシ

必要書類

- 倉敷市不育症検査費用助成金給付事業申請書(本人記入)※

- 倉敷市不育症検査費用助成金給付事業に係る受検証明書(医療機関の証明)

- 医療機関が発行する領収書及び明細書

※は受付窓口で記入できます。印鑑と振込口座の確認できるものをお持ちください。

助成金額

1回の検査につき受検証明書に記載されている領収金額の7割に相当する額(千円未満切り捨て) 上限6万円

助成の対象となる費用は、不育症検査に要した費用のうち、先進医療部分(保険適用外)です。(診察料、入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の検査に直接関係ない費用は対象外です。)

※医療機関によっては、「受検証明書」の発行に文書料等の費用がかかる場合があります。その費用は自己負担となります。

申請・助成の流れ

- 検査の終了後、費用を支払い、主治医に「倉敷市不育症検査費用助成金給付事業に係る受検証明書」を作成してもらいます。

- 必要書類を申請窓口へ提出します。

- 申請期限は検査日(※)の属する年度の末日です。

※ 検査日が3月1日から3月31日までの場合は、翌年度の4月末日まで申請することができます。

申請期限を過ぎると受付できなくなりますので、できるだけ早めに申請してください。

倉敷市保健所健康づくり課で審査を行い、審査結果について通知をお送りするとともに、助成決定者には、指定の口座に倉敷市不育症検査費用助成金を振り込みます。通知の送付及び支払いの目安は翌月25日頃です。

ただし、書類の不備があった場合などは支払いが遅れることがあります。

不育症治療費用助成金給付事業のご案内

不育症治療を受けられた方の保険適用外の不育症治療費用の一部を助成します。

※倉敷市の事業開始は、令和6年10月1日からです。

対象となる方

不育症治療を受けた方で、かつ、次のすべてに該当する方

- 申請日に夫婦(事実婚関係にある者を含む。)のいずれか一方の住民登録が倉敷市にあること。

- 不育症治療を開始した日の属する年度の4月1日において年齢が43歳未満の女性又はその配偶者であること。

- 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること。

対象となる治療

一般社団法人日本生殖医学会が認定する生殖医療専門医が行う不育症の治療

- 不育症治療を終了した日の属する年度までに申請が必要です。

- 他の自治体で助成された治療は対象となりません。

- 該当の生殖医療専門医は一般社団法人日本生殖医学会のホームページで確認できます。

案内チラシ

必要書類

- 倉敷市不育症治療費用助成金給付申請書(本人記入)

- 倉敷市不育症治療費用助成金給付事業に係る受診等証明書(医療機関の証明)

- 医療機関が発行する領収書及び明細書の写し

- 夫婦の戸籍全部事項証明書(法律上の婚姻関係がある場合は初回のみ、事実婚の場合は毎回必要)

- 事実関係に関する申立書(事実婚の場合)

- 振込口座の分かるもの(通帳等の)

1は受付窓口で記入できます。

1、2、5はダウンロードできます。

- 倉敷市不育症治療費用助成金給付申請書(本人記入) (PDF 190.2KB)

- 倉敷市不育症治療費用助成金給付事業に係る受診等証明書(医療機関の証明) (PDF 105.5KB)

- 事実関係に関する申立書(事実婚の場合) (PDF 68.7KB)

助成金額

1年度につき夫婦合わせて30万円

- ※助成の対象となる費用は、対象となる治療のうち、医療保険各法の規定による給付が適用されないものです。

- ※診察料、入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係ない費用は対象外です。

- ※医療機関によっては、「受診等証明書」の発行に文書料等の費用がかかる場合があります。その費用は自己負担となります。

助成回数

1年度につき1回

申請期限内に1年度分をまとめて申請してください。

申請・助成の流れ

- 治療の終了後、費用を医療機関に支払い、主治医に「倉敷市不育症治療費用助成金給付事業に係る受診等証明書」を作成してもらいます。

- 必要書類を申請窓口へ提出します。

- 申請期限は不育症治療を終了した日の属する年度の末日です。

※治療日が3月1日から3月31日までのものがある場合は、翌年度の4月末日まで申請することができます。

申請期限を過ぎると受付できなくなりますので、できるだけ早めに申請してください。 - 倉敷市保健所健康づくり課で審査を行い、審査結果について通知をお送りするとともに、助成決定者には、指定の口座に倉敷市不育症治療費用助成金を振り込みます。通知の送付及び支払いの目安は翌月25日頃です。

ただし、書類の不備があった場合などは支払いが遅れることがあります。

申請の受付・お問い合わせ先

| 担当課 | 所在地 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 倉敷市保健所健康づくり課 | 〒710-0834 倉敷市笹沖170 | 086-434-9820 |

| 倉敷保健推進室 | 〒710-0834 倉敷市笹沖170 | 086-434-9822 |

| 児島保健推進室 | 〒711-8565 倉敷市児島小川町3681-3(児島支所内) | 086-473-4371 |

| 玉島保健推進室 | 〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1-1-1(玉島支所内) | 086-522-8113 |

| 水島保健推進室 | 〒712-8565 倉敷市水島北幸町1-1(水島支所内) | 086-446-1115 |

| 真備保健推進室 | 〒710-1398 倉敷市真備町箭田114-1(真備支所内) | 086-698-5111 |

不妊・不育症の情報・相談先

「不妊、不育とこころの相談室」では、不妊症(妊娠しない)や不育症(妊娠しても育たない)により子どもが得られない方々、将来の妊娠に不安を持つ思春期の男性、女性の方々への悩みについて相談に応じます。相談は無料で、匿名も可能です。

※本事業は岡山県の事業です。内容が変更になることがあります。

詳しくは直接岡山県不妊専門相談センターへお問い合わせください。

不育症に関する情報は次のリンク

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 健康づくり課 母子保健係

〒710-0834 倉敷市笹沖170番地

電話番号:086-434-9820 ファクス番号:086-434-9805

倉敷市保健所 健康づくり課 母子保健係へのお問い合わせ