離乳食の進め方

離乳食の進め方のポイント

- 離乳食の資料に書いている進め方については、あくまで目安です。こどもの食欲や成長・発達やその日の体調を見ながら、焦らず進めていきましょう。

- 食べる量が適切であるかどうかは、こどもの身長・体重が、おやこ健康手帳などに掲載されている乳幼児身体発育曲線のカーブに沿っているかどうかで確認しましょう。

- 生活全体のリズムを整えて、空腹を感じられるようにしましょう。

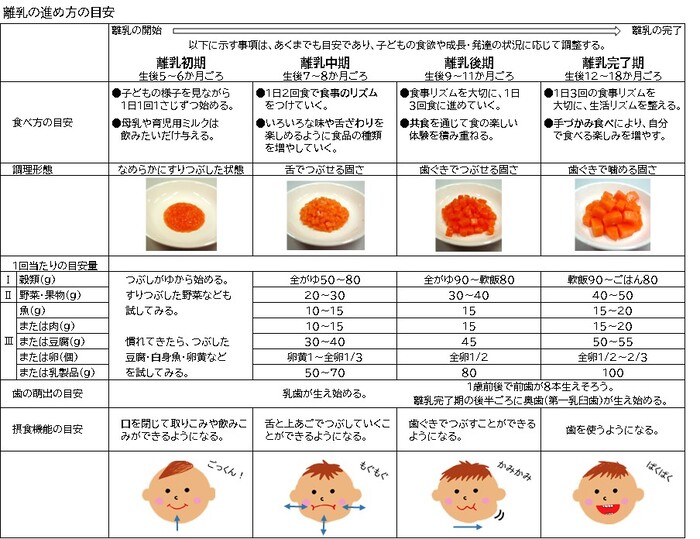

離乳初期(5~6か月ごろ)

- この時期は、離乳食の舌ざわりや食感に慣れ、口を閉じて取り込みや飲み込みができるようになることが目的。食べる量が少なくても、こどものペースで焦らずゆっくり進める。

離乳中期(7~8か月ごろ)

- 離乳食を始めて1~2か月たち、ペースト状のものが上手に飲み込めるようになってきたら、1日2回食にして、舌でつぶせる固さに進める。

- 2回目の食事は今までの1/3量くらいから始めて、徐々に増やしていく。

- 少しずつ食べられる食材も増えてくるので、いろいろな味や舌ざわりを楽しめるように、多様な食品や調理法を取り入れる。家族の食事から味をつける前のものやうす味のものを取り入れてもよい。

- ペースト状の食品は食べられるのに、粒状の食品が混ざると嘔吐しそうになったり、吐き出したりする場合は、形態を少し戻したり、徐々に進めたりして飲み込む練習を重ねてから、再度試してみる。

- 舌の前の方で食べ物が取り込めるように、スプーンを口の奥まで入れない。

離乳後期(9~11か月ごろ)

- 離乳食は決まった時間に与え、食事のリズムを大切に1日3回食に進める。

- 3回食に慣れてきたら、大人と同じタイミングで一緒に食事をとるようにしていく。ただし、こどもの胃腸への負担や生活リズム等を考えて、3回目の食事は19時頃までに終えることが望ましい。

- 鉄が不足しやすくなるので、赤身の魚や肉、レバー等を積極的に、大豆製品、卵もバランスよく取り入れる。ビタミンCと一緒に摂ると吸収率が上がるため、野菜を組み合わせて食べる。

- 食べ物の固さや大きさのステップアップは、歯の生え方にあわせる。

- コップ飲みの練習を始める。

離乳完了期(12~18か月ごろ)

- 母乳やミルクを少しずつ減らし、1日3回の食事のリズムを大切に、生活リズムを整える。

- 遊び食べや食べむら、ばっかり食べ、好き嫌いなどがみられることもある。無理に食べさせたり、食べないからといって献立から外したりせずに、味付けや調理方法、盛り付け、大人がおいしそうに食べる、食べたら褒めるなどの工夫をして、こどもの食べる意欲を引き出していく。

- コップで水や茶(カフェインを含まないもの)を飲み、水分補給をする。ミルクを飲む場合も、コップを使うようにし、哺乳瓶の卒業を目指す。

- スプーンやフォーク、箸などを使った食事動作の基本を学ぶために、手づかみ食べを十分に行う。

【参考】幼児期前半(1歳半~3歳ごろ)

- 離乳食を卒業しても、すぐには大人と同じものは食べられません。1歳半では、こどもの歯はまだ生えそろっておらず、かむ力は弱い。また、消化・吸収機能も発達途中。

- 3歳ごろまでは、『幼児食』という考え方で食材や調理形態に工夫が必要。『大人の食事より軟らかめに、うす味で、食べやすく』が基本。

- 食事量は「1歳半ごろで大人の2分の1」「3歳ごろで大人の3分の2」を目安に与える。

- 『間食(おやつ)=甘いお菓子やジュース』ではありません。果物・芋類など不足しがちな食品を選んで与える。

- よくかんで、ゆっくり食べる習慣を身につけていく。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市保健所 健康づくり課 母子保健係

〒710-0834 倉敷市笹沖170番地

電話番号:086-434-9820 ファクス番号:086-434-9805

倉敷市保健所 健康づくり課 母子保健係へのお問い合わせ