課題解決モデル事業

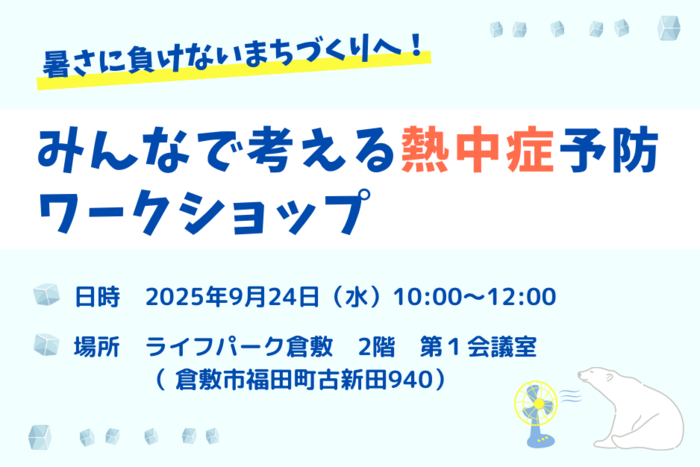

令和7年度地域課題ワークショップ「暑さに負けないまちづくりへ!みんなで考える熱中症予防ワークショップ」を開催します

市民と行政の協働によるまちづくりを進めるため、市民・地域団体やNPO、行政担当課等の多様な主体が、市内の地域課題への取組みや情報を共有し協働のきっかけづくりとするワークショップを開催します。

今回のテーマは「熱中症予防」

全国的に過去最高の暑さとなり、熱中症で救急搬送される人も過去最多を記録!

こうした中、倉敷市では熱中症救急搬送者数を減らすために、熱中症特別警戒アラートの発令やクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)の整備を進めていますが、搬送者は増加傾向にあります。

自分や周りの人が安全に過ごすために、私たち一人ひとりにできること、地域で力を合わせて取り組めることについて、一緒に考えてみませんか?

また、組織の枠を越えて、対等な立場で問題意識の共有や情報交換をしながら、テーマを通じて地域が抱える課題は何か?協働できることはないか?など業務の実施や政策形成のヒントがあるかも!

市民、NPO、地域組織、事業者、行政などによる協働のきっかけづくりとしてお気軽にご参加ください。

日時

令和7年9月24日(水曜日) 10時~12時

場所

ライフパーク倉敷2階 第1会議室

(倉敷市福田町古新田940)

対象

熱中症予防に関心のある方

地域での活動に興味のある方

申込方法

(1)右の二次元コードをスマートフォン等のカメラで読み取って、申込フォームに必要事項を入力して申込

(2)予約専用電話またはメールにて申込

| 予約申込先 | NPO法人岡山NPOセンター |

|---|---|

| 予約電話番号 | 086-224-0995 |

| 予約メールアドレス |

npokayama@gmail.com |

| 申込事項 |

(1)氏名 (2)所属(例:団体名、学校名) (3)連絡先電話番号(またはファクス番号) (4)連絡先メールアドレス (5)その他連絡事項 |

令和6年度「解決への一歩!地域課題ワークショップ」を開催しました

日時・テーマ

令和6年10月4日(金曜日)

【第1部】「地域における空き家対策」 10時00分~12時00分

【第2部】「地域のつながりを強めるためには・・・」 14時00分~16時00分

会場

倉敷市役所本庁舎 701会議室

参加者

【第1部】19名(市民9名、関係団体・機関3名、行政関係者7名)

【第2部】19名(市民10名、関係団体・機関3名、行政関係者6名)

概要

このワークショップは、倉敷市の地域課題について、年齢・所属等を問わず様々な人が集まり、それぞれの問題意識や情報を交換し合いながら、解決への取組を協働で考える場です。第1回を8月29日に予定していましたが、台風10号の接近により延期となったため、第1回と第2回をそれぞれ第1部・第2部とし、同日開催としました。いずれも、コミュニティ協議会・市民活動団体関係の方及びNPO職員等、多くの方にご参加いただき、活発な情報共有・意見交換をすることができました。

まずは、岡山NPOセンターの高平氏によるワークショップの進め方の説明があり、続いてそれぞれの担当課によるテーマ出題に至った経緯・理由、問題背景についての説明がありました。その後、テーブルごとに自己紹介をした後、(1)関心・問題意識の共有、(2)自分にできることの共有、そして(3)協働でできることの検討を行っていき、最後にテーブルごとの話し合いの結果を発表し、全体で共有しました。

【第1部】「地域における空き家対策」 10時00分~12時00分

- 関心・問題意識の共有

- 地域の空き家について倒壊や防犯・防災の観点で心配はあるものの、空き家になっている原因や現状が不明で、家庭の事情に立ち入るようで、誰に申し出て良いものかわからない。

- 空き家にいる猫・犬・狐や雑草について、地域住民による対応には限界がある。

- 活用方針が決まった場合にはリノベーションをして活用・地域活性化に繋がる事例も多くある。

- 土地と建物の所有者が違う、解体費用をだれが負担するか等、現行の制度では対応しきれないケースもある。

- 自分にできること

- 町内会やサロンで空き家セミナー、相談会を開催する。

- 草刈り等のボランティアを募り、空き家になりそうな家とのつながりをつくることで抑止する。

- 高齢者との日頃からの接点づくりや成年後見制度等、空き家になる前段階での予防をする。

- 協働でできること

- 活用や処分について決めるガイドラインを作成し、コーディネーター役(高齢者支援センター等)を配置する。

- (下津井地区のような)空き家マップを地域住民と協力して作成することで、借り手が現れることも考えられることから、そのための団体と地縁組織との接点づくりを行う。

- 大学研究室と連携してまちづくりにつながるような取組を地域住民と共に検討する。

- 工務店や不動産屋と連携して空き家としての価値を上げたり、空き家情報の発信を行うことで活用したい人との接続を行う。

【第2部】「地域のつながりを強めるためには・・・」 14時00分~16時00分

- (1)関心・問題意識の共有

- 自分と地域の関係の深さを尋ねたところ、参加者のほとんどは隣近所の住民の顔と名前が分かり、挨拶を交わす等会話をし、助けを求めることや求めに応じることができる関係であった。悩みを相談することができる人は半数程度であった。

- ごみステーションでの挨拶を積極的に行ったことで地域住民との会話ができるようになった。

- 町内でのイベントにおいて、子どもやその親世代の関わりを作って楽しんで参加できるようにしかけている。

- 防災等に取り組む方からは地域のつながりを強めたいと思っていない人もいることを前提として考えていくことも大切。

- 自分にできること

- 防災は地域のつながりづくりの一つのきっかけ。(自主防災組織が解散した話があったが)意思決定に高齢男性のみが関わる状況や、声の大きな一部住民が強く反対意見を主張することで暮らしづらくなる場合には、より大きな単位の組織を活用して話を積み上げていくことも手段の一つ。

- 地域の魅力を発信し活動する人たちが輝いていることで、若者が関わりたいと感じることが出来るよう取り組む。

- 地域でのつながりを作ろうとしても普段の仕事や家庭の事情があり、強制参加では敬遠されやすい。自由参加で出席を取らない会議等やる気のある人の受け皿としての場があり、ゆるやかに繋がっていける関係構築を行うことが重要。

- 協働でできること

- 地域のつながりを持っていない若い世代でも、一定の不安感はある。しかし、その不安感をどこで話せば良いのかが分からない。そうした人に対しては、「地域づくりの担い手を募集」するのではなく「○○に来たら○○ができる」といったメッセージでまずは繋がっていくことが有効。回覧板よりも、ごみステーションやスーパー等の店舗の掲示板が有効。

アンケートの参加者満足度も高く、終始活発な情報共有・意見交換をすることができました。今回のワークショップを通じて新しいつながりができ、ひいては協働の「第一歩」となれば幸いです。

参加いただいた皆様、ありがとうございました。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 企画財政局 市民協働推進部 市民活動推進課

〒710-0833 倉敷市西中新田620番地1 本庁舎西側分室

電話番号:086-426-3107 ファクス番号:086-434-3491

倉敷市 企画財政局 市民協働推進部 市民活動推進課へのお問い合わせ