玉島の史跡紹介 仲買町・西町・南町

住吉神社石段 仲買町

備中松山城主水谷出羽守勝美公築造 一枚岩の住吉神社石段

(画像1)

平成16年1月11日建之

玉島文化協会・玉島観光ガイド協会

(画像2)

元禄2年(1689年)玉島港築造祈願のため建設

宝暦2年(1752年)水谷神社建立

設置物

石碑

設置年月日

平成16年1月11日

所在

玉島阿賀崎1005番地(住吉山昇り口)

設置者

玉島文化協会・玉島観光ガイド協会

旧・玉島信用組合 仲買町

旧・玉島信用組合

1953年(昭和10年)「有限責任玉島信用組合」として建造されました。

その後、玉島商工会議所として使用され、現在は地元企業が所有・管理しています。仲買町の南端に位置し、ひと際目をひく建物で、当時そのままの外観が保たれています。

阿賀崎村役場跡 仲買町

史跡阿賀崎村役場跡

明暦元年(1655年)海であった玉島を備中松山城主水谷伊勢守勝隆候により干拓が行われ、寛文10年(1670年)二代水谷左京亮勝宗候の時代に阿賀崎新田120町歩が完成し、延宝6年(1678年)備中松山藩によって阿賀崎新田の検知が行われ元禄8年(1695年)阿賀崎新田村となり問屋数が43軒となった。その頃、元禄年間が玉島港の最盛期であり徳川幕府直轄の天領となった。

明和2年(1765年)阿賀崎新田村に593軒が移住し、この地に置かれた。

設置物

案内札

設置年

平成5年

所在

倉敷市玉島阿賀崎1208(玉島味噌醤油合資会社)

設置者

玉島文化協会・玉島文化観光振興会

近藤萬丈生家 仲買町

良寛さまの遺跡 近藤萬丈の生家

江戸時代末期の国学者であり歌人でもある近藤萬丈(1776年〜1848年)は5代当主菊池源七武豊の次男としてこの地に生まれる。

長男森乃丞が5歳で亡くなったため本来なら6代当主として家督を継ぐことになるのだが、学問を志し江戸に上がり近藤萬丈(椿薗萬丈)と名のった。

土佐を旅行した時、良寛さまらしい僧に出会った話を日記や「寝覚めの友」に書き残し、良寛さまが玉島を去って越後に帰るまで、今まで謎とされていた放浪の旅の様子を伺わせる貴重な逸話となっている。

設置物

案内板

設置年月日

平成10年10月10日

所在

倉敷市玉島阿賀崎1212(菊池酒造)

設置者

玉島円通寺・聖良寛奉賛会・岡山県良寛会・玉島文化協会・玉島観光ガイド協会

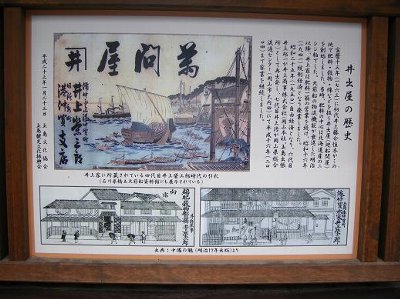

井出屋 仲買町

井出屋の歴史

宝暦13年(1763年)に初代井上藤介恒本がこの地で肥料・穀物・綿などを扱う井出屋(廻船問屋)を創始しました。当時肥料の中心は北海道産のニシン粕でした。北前船の物流機能が衰退した明治以降、井上家は肥料一筋の営業を続け、昭和16年(1941年)統制経済となり廃業しました。

昭和25年(1950年)自由経済となり、6代目井上邦一が井上商事株式会社(岡山本社、玉島出張所)として再出発し、7代目井上浩が岡山県総合流通センター(岡山市大内田)にて平成16年(2004年)まで家業を継続しました。

設置物

案内板

設置年月日

平成23年1月23日

所在

倉敷市玉島阿賀崎1262

設置者

玉島文化協会・玉島文化観光振興会

山頭火来訪の地 仲買町

山頭火来訪の地

層雲の誌友 昭和11年1月

香西寿美子 東京女高師教授宅へ下宿の玉島高女教諭藤原静子を訪ねる

(注釈)俳人「種田山頭火」が、ここに下宿していた「藤原静子(玉島高教諭)」を訪れました。「層雲」は俳句誌で、山頭火はこの層雲で頭角を現しました。

設置物

石碑

設置年月日

平成22年1月10日

所在

倉敷市玉島阿賀崎1255(小松屋)

設置者

玉島文化協会・玉島文化観光振興会

横溝カクリ塾跡 西町

横溝カクリ塾跡

横溝カクリ(1781年〜1834年)は江戸後期の儒学者。西山拙斎に学び、江戸で昌平黌(東京大学の前身)に入学、大阪や郷里で私塾を開きました。

設置物

石碑

設置年月

平成10年10月

所在

倉敷市玉島阿賀崎1335

設置者

玉島文化協会・玉島観光ガイド協会

備前藩 御屋敷跡 南町

史跡 備前藩御屋敷跡

天領浅口郡玉島阿賀崎神田村南町

徳川時代中期

元阿賀崎小学校跡

設置物

石碑

設置年月日

平成19年1月14日

所在

倉敷市玉島阿賀崎956(備後屋)

設置者

玉島文化協会・玉島観光ガイド協会

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 玉島支所 産業課

〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号

電話番号:086-522-8114

倉敷市 玉島支所 産業課へのお問い合わせ