玉島の史跡紹介 常盤町・栄町・新地町(羽黒神社周辺)

高瀬通し舟だまり跡 新地町

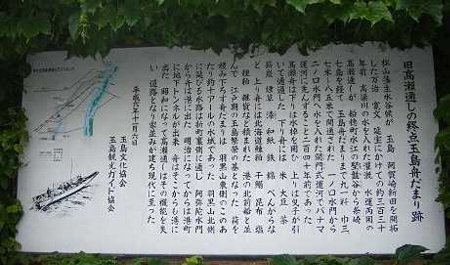

旧高瀬通しの終点、玉島舟だまり跡

松山藩水谷候が玉島阿賀崎新田を開拓した万治寛文延宝にかけての約330年前、高梁川の水を入れた灌漑、水運両用の高瀬通しが船穂町水江の堅盤谷(カキワダニ)から糸崎七島を経て、玉島舟だまりまで91粁巾37米ー8.5米で開通された。一の口水門から二の口水門へ水を入れた閘門(コウモン)式運河で、パナマ運河に先んずること240年前であった高瀬舟は、下りは、水棹を用い上りは曳子が引いて通過した。

下り舟には、米・大豆・茶・薪炭・煙草・漆・和紙・鉄・綿・べんがらなど、上り舟には北海道鰊粕・干鰯・昆布・塩・種粕・雑貨など積まれた港の北前船と並んで江戸期の玉島繁栄の基となった。

荷を積み下ろす舟だまりは、羽黒山東側のこのあたり約10アールの水域であった。

羽黒山北側に延びる水路は、新町裏側に通じ阿弥陀水門から舟は港に出た。

明治になってからは、港町に地下トンネルが出来、舟はそこから港に出た。

昭和になって、高瀬通しはその機能を失い道路となり、家並みが建ち現代に至った。

設置物

案内看板(木製)

設置年月日

平成6年11月6日

所在

玉島中央町1丁目7ー10(新地町・豊島屋南)

設置者

玉島文化協会・玉島観光ガイド協会

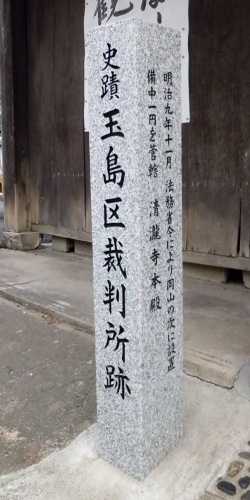

玉島区裁判所跡 栄町

玉島区裁判所跡

羽黒神社の隣接する「清龍寺」の本殿はかつて、備中一円を管轄する裁判所でした。

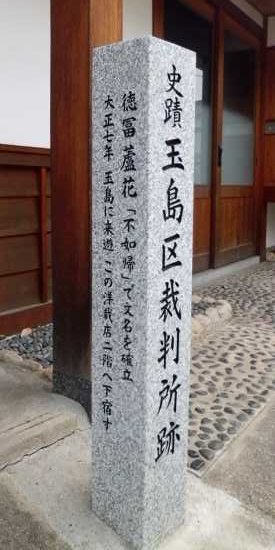

(画像1)清龍寺北門。作家「徳富蘆花」が下宿したとされる建物

史蹟 玉島区裁判所跡

(画像2)『明治9年11月法務省令により岡山の次に設置 備中一円を管轄 清龍寺本殿』

(画像3)『徳富蘆花「不如婦」で文名を確立 大正7年玉島に来遊、この洋裁店二階へ下宿す』

設置物

石碑

設置年月日

平成23年1月23日

所在

玉島中央町1丁目12ー31(清龍寺北門前)

設置者

玉島文化協会・玉島観光文化振興会

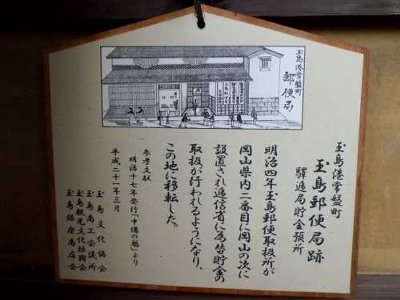

玉島郵便局・駅逓局貯金預所跡 常盤町

史蹟 玉島郵便局跡 駅逓局貯金預所

明治4年玉島郵便取扱所が岡山県内2番目に、岡山の次に設置され逓信省に為替貯金の取扱いが行われるようになり、この地に移転した。

※参考文献 明治17年発行「備中の魁」より

設置物

木製札

設置年月

平成21年3月

所在

玉島中央町1丁目18ー6(春の屋)

設置者

玉島文化協会・玉島商工会議所・玉島文化観光振興会・玉島銀座商店会

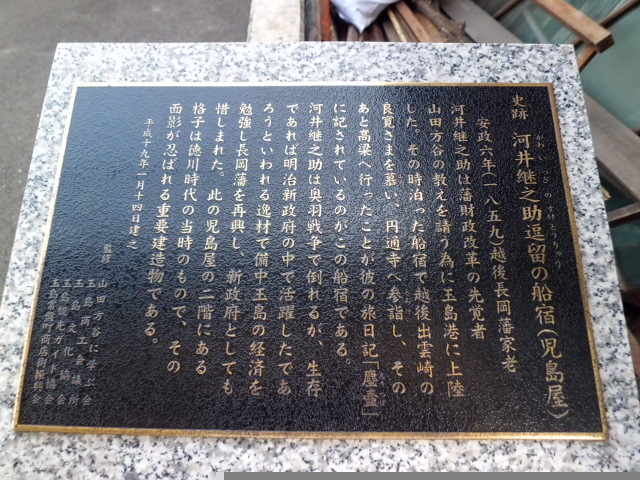

河井継之助逗留の船宿(児島屋)跡 常磐町

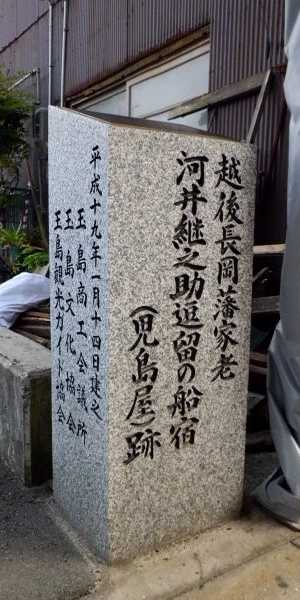

越後長岡藩家老 河井継之助逗留の船宿(児島屋)跡

ここはかつて、玉島港に面して船宿が立ち並ぶ界隈でした。現在もその当時の面影を残す建物を見ることができますが、ここで紹介する“児島屋”は、現在は取り壊され駐車場となっています。(画像1の右端に位置するところに在ったそうです。)(2013年5月撮影)

【天板】(画像3)

安政6年(1859年)越後長岡藩家老河井継之助は藩財政改革の先駆者山田方谷の教えを請う為に玉島港に上陸した。その時泊まった船宿で越後出雲崎の良寛さまを慕い、円通寺へさん参詣し、そのあと高梁へ行ったことが、彼の旅行記「塵壺(ちりつぼ)」に記されているのがこの船宿である。

河井継之助は奥羽戦争で倒れるが、生存であれば明治維新の中で活躍したであろうといわれる逸材で備中高梁の経済を勉強した長岡藩を再興し、新政府としても惜しまれた。(省略)

設置物

石碑

設置年月日

平成19年1月14日

所在

玉島中央1丁目18ー5

設置者

玉島商工会議所・玉島文化協会・玉島観光ガイド協会

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 玉島支所 産業課

〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号

電話番号:086-522-8114

倉敷市 玉島支所 産業課へのお問い合わせ