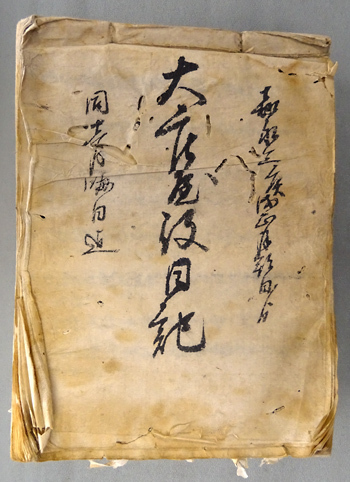

資料4 嘉永三年戌正月朔日より同十二月晦日迄 大庄屋役日記

資料4 「嘉永三庚戌正月朔日ゟ同十二月晦日迄 大庄屋役日記」(倉敷市所蔵太田家文書5-A-9)

翻刻

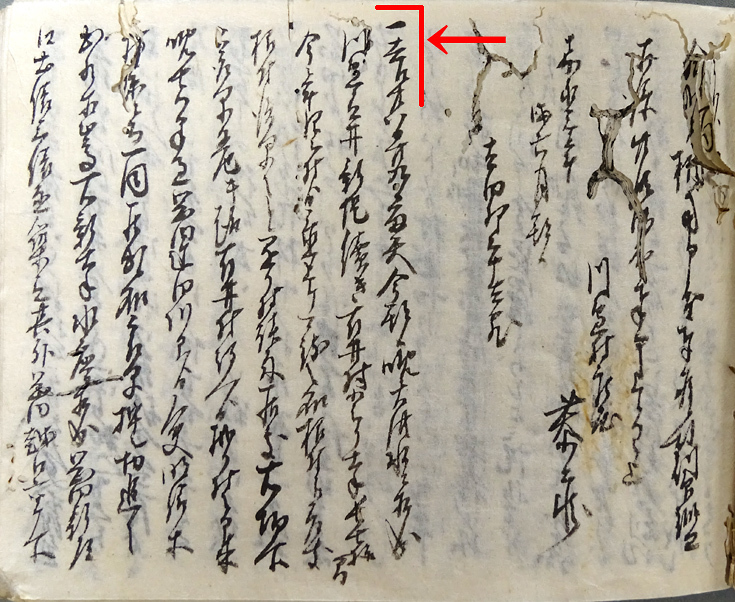

一 去ル廿八日・廿九日雨天、今朔日晩大洪水ニ相成、

川辺・有井新堤続き有井村登り土手長七拾間、

今年四ケ村ゟ置上ケ可致之処、根付江差支、

根付後早々と懸り村談示居処、右場所

最早危キ趣、有井村役人ゟ掛り村へ申来、

晩七ツ半過岡田・辻田・川部ゟ人夫明俵等

持参ニ而一同罷出候処、最早押シ切追々

出水相嵩、右新土手水底ニ相成、岡田新道

江土俵三俵置築立、其外岡田越口六ケ所

夫々手当、夜分ハ高張提灯差出人夫等附置

同夜五ツ時頃有井金之手西江切込、下二万・

両八田郷中江あふれ、同夜郡会所二階ゟ

見渡候ハヽ、下原土手・川部堤・古地・有井辺

数百丁の提灯或ハカヽリ火夥敷、同夜

御他領柿原堤押切候様承、翌二日朝、

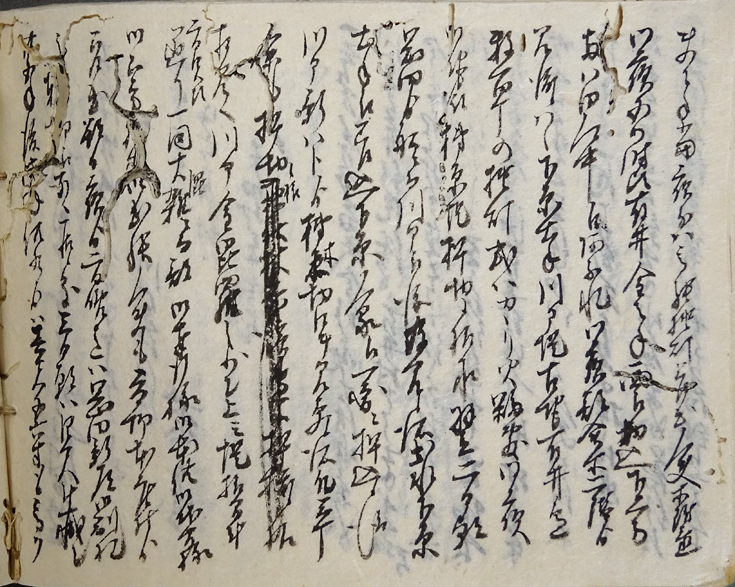

岡田ゟ船ニ而川部江渡及見候所、出水下原

土手江差込、下原人家江一円ニ押込候趣、

川部新ハトゟ柿木切口ヲ見受候所、凡三丁

余も押切候様

相見へ、川部金毘羅之少シ上ミ堤拾間計、

二日四ツ頃退り一同大混雑ニ而、郡 御奉行様御本供御代官様・

御山方[ ]御出張、人夫も市場・本庄村ゟ

差出、朔日夜ゟ二日晩迄ハ岡田新道御制札

之[ ]江支へ居候処、三日朝ハ四尺計減シ、

廿五年後戌年洪水ゟハ壱尺五六寸も高ク

候様一同申居候、又三日朝雨天ニ候得とも

昼ゟ晩ハ雨も降り止ミ候得共、同夜五ツ

出水、川部新波戸危ク御奉行様方迄

御出張、本庄・市場ゟ加勢夫多人数罷越

防キ、同夜川下も安江辺弐ケ所切込、倉

敷新田江押抜キ、町家在共大洪水、同所

植田武右衛門宅座上六尺余水押込候由、

御領分ハ外ニ服部瓦焼前壱所、尾崎西分沖

数ケ所之大堤破損

読み下し

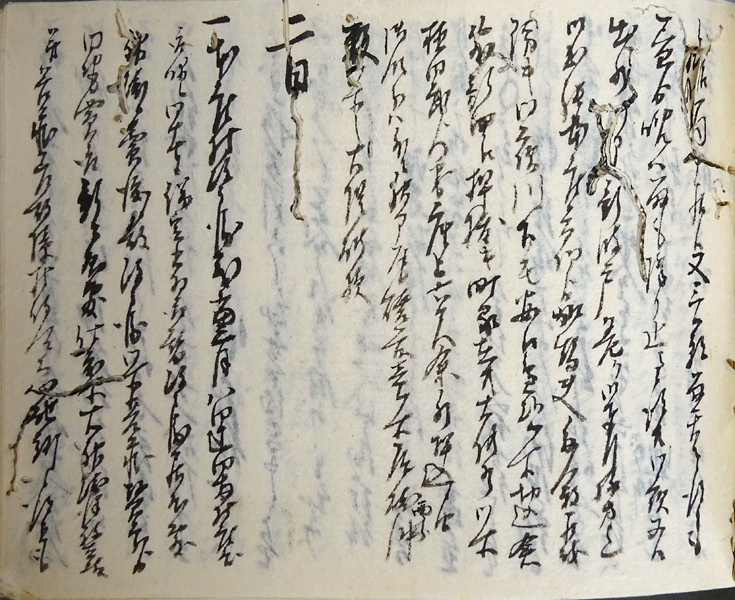

一 去る二十八日・二十九日雨天、今朔日晩大洪水に相成り、川辺・有井新堤続き有井村登り土手長さ七十間、今年四カ村より置上げ致すべきのところ、根付へ差し支え、根付後早々とかかり村談じ居るところ、右場所最早危なき趣、有井村役人よりかかり村へ申し来たり。晩七ツ半過ぎ岡田・辻田・川辺より人夫空俵等持参にて一同まかり出候(そうろう)ところ、もはや押し切れ追々出水相かさみ、右新土手水底に相成り、岡田新道へ土俵三俵置き築き立て、その外岡田越口六カ所それぞれ手当、夜分は高張提灯差し出し人夫等付け置き、同夜五ツ時頃有井金之手西へ切れ込み、下二万・両八田郷中へあふれ、同夜郡会所二階より見渡し候わば、下原土手・川辺堤・古地・有井辺数百丁の提灯あるいはかがり火おびただしく、同夜御他領柿木堤押し切れ候様承り。翌二日朝、岡田より船にて川辺へ渡り見及び候ところ、出水下原土手へ差し込み、下原人家へ一円に押し込み候趣。川辺新波止より柿木切口を見受け候ところ、およそ三町余も押し切れ候様相見え、川辺金毘羅の少し上の堤十間ばかり、二日四ツ頃退(すさ)り一同大混雑にて、郡御奉行様御本供・御代官様・御山方[ ]御出張、人夫も市場・本庄村より差し出し。朔日夜より二日晩までは岡田新道御制札の[ ]へ支え居り候ところ、三日朝は四尺ばかり減じ、二十五年後戌年洪水よりは壱尺五、六寸も高く候様一同申し居り候。また三日朝雨天に候えども、昼より晩は雨も降り止み候えども、同夜五ツ出水、川辺新波止危なく御奉行様方まで御出張、本庄・市場より加勢夫多人数まかり越し防ぎ、同夜川下も安江辺二カ所切れ込み、倉敷新田へ押し抜き、町家・在とも大洪水、同所植田武右衛門宅座上六尺余り水押し込み候由。御領分は外に服部瓦焼前一所、尾崎西分沖数カ所の大堤破損。

意訳

一 去る(5月)28日・29日は雨天で、今朔日(6月1日)晩は大洪水になった。川辺・有井の新堤防とつながる有井村の上流の土手(眼田谷川堤。末政川の左岸堤防)長さ70間(約127メートル)は、今年4カ村(川辺・有井・辻田・岡田)で嵩上げをする予定だったが、田植えに差し支えるので、田植えが済んでから早々に工事に取り掛かろうと相談して決めていた。その場所が危険な状態であるとの有井村役人からの急報を受け、晩七ツ半(午後5時頃)過ぎ岡田・辻田・川辺から空き俵をかついだ人夫が駆けつけたが、もはや手のほどこしようがない状態で、押し切られた土手を水嵩が増した河水が乗り越え、新土手は水底に沈んだ。この事態を受けて、岡田新道へ土俵3俵ずつを築き立て、その外岡田への入口6カ所にそれぞれ手当をし、夜間は高張提灯を掲げた人夫等を張り付けて陣屋町流入に備えた。ところが同夜五ツ時頃(午後8時頃)、今度は有井金の手西堤防(小田川北堤と末政川西堤の接続部角地)が決壊し、河水が下二万と両八田郷中(岡田藩領八田村と岡山藩領矢田村)へあふれた。同夜(大庄屋太田卯平太は)郡会所2階から眺めると、下原土手・川辺堤・古地・有井一帯に数百丁の提灯・篝火が見えた。その日の夜のうちに岡山藩領の柿木村(総社市清音柿木)の高梁川左岸堤防も決壊した。翌2日朝、(卯平太は)岡田から船で川辺へ渡った。(すでに一帯が湖水のようになっていた。)眺めたところ、洪水が高梁川堤防を越えて下原村へ差し込み、下原村人家へことごとく押し込んでいる様子が見えた。川辺へ着き新波止堤から望見すると、柿木村の高梁川堤防がおよそ3町(約330メートル)ほども決壊しているのが見えた。(川辺村を囲む神楽土手の南西にある)金毘羅の少し上の堤は10間(約18メートル)ほどだが、2日四ツ頃(午前10時頃)崩れ、堤防防御のため大混雑になった。郡奉行が本式の供揃えで出張、代官・山方[ ]も出張した。防御に助勢するため人夫も市場村・本庄村(総社市新本)から駆け付けた。朔日(1日)夜から2日晩までは川辺・岡田周辺は「岡田新道御制札」の[ ](軒端)の高さまで浸水しており、3日朝は水嵩が4尺(約121センチメートル)ほど減ったが、25年前の戌年(文政9年)洪水よりは1尺5、6寸(約45~48センチメートル)も浸水が深かったと皆が言っていた。また3日朝は雨天だったが、昼から晩には雨も降り止んだものの、同夜五ツ(午後8時頃)出水し、川辺の新波止が決壊の危機に瀕した。奉行まで出張し、本庄村・市場村から加勢に多人数が出て決壊を防ぎ止めた。同夜には高梁川下流の安江村あたりの堤防が2カ所決壊し、倉敷新田まで出水し、町家・在所とも大洪水になった。倉敷新田の植田武右衛門宅は座上6尺(約182センチメートル)余りが水没した。岡田藩領では外に服部村瓦焼前の1カ所、尾崎村の西分沖数カ所の大堤が破損した。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 総務局 総務部 総務課 歴史資料整備室

〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1

電話番号:086-698-8151 ファクス番号:086-697-5155

倉敷市 総務局 総務部 総務課 歴史資料整備室へのお問い合わせ