り災証明関連事務の運用訓練

令和4年 り災証明関連事務の運用訓練を実施しました

平成30年7月豪雨の経験を踏まえ、発災時に迅速かつ円滑にり災証明書を交付するために、令和2年度から関係各課とともに運用の検討を進めております。

今年度は、1年間を通して複数回の訓練を企画し、昨年度より訓練参加者を増やし、訓練規模拡大を行いました。前期には、職員の基礎知識定着・技術向上を目的として、「住家被害認定調査」及び「り災証明交付事務の模擬研修」を実施し、後期には、初動期における「調査計画・証明発行計画の立案」訓練及び「り災証明交付事務」訓練を実施しました。

1 前期訓練内容

(1)住家被害認定調査

- 訓練参加者:14人

- 訓練(現地調査):令和4年6月3日(金曜日)8時30分から15時00分まで

- 訓練実施場所:2棟

- 横溝正史疎開宅(倉敷市真備町岡田)

- 磯崎眠亀記念館(倉敷市茶屋町)

調査グループを4班(1班2人)編成し、1次調査※1と2次調査※2を訓練実施しました。

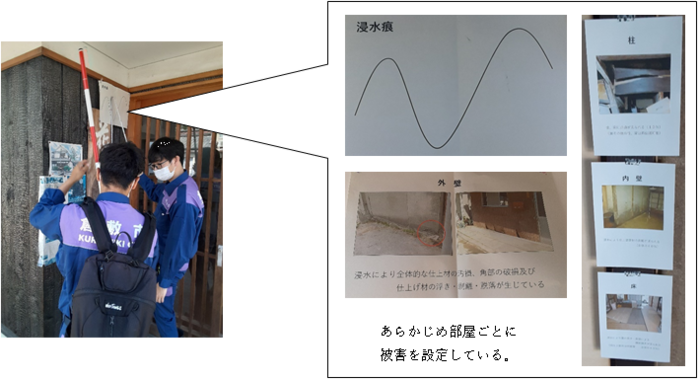

訓練対象家屋には、部屋ごとにあらかじめ損傷率(被害の程度)を設定し、「屋根」「外壁」「基礎」「内壁」「天井」「床」「柱」「建具」「設備」に区分した各部分の損傷率(各部位の被害の程度)を外観目視および内部立ち入りにより把握し、被害認定基準等に照らして、被害の程度を判定しました。

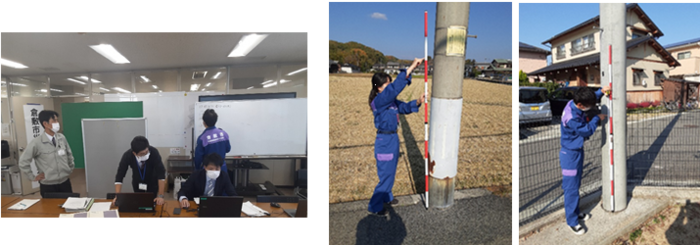

- ※1 一次調査とは、外観の損傷状況の把握(目視)、浸水深の把握を行う。

- ※2 二次調査とは、外観の損傷状況の把握(目視)に加え、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱、建具等の損傷把握(目視)を行う。

家屋調査の様子

現地調査の結果をスマートフォンから事務所へ送信し、事務所で調査内容に不備がないかチェックするとともに、全体の進行状況についてもシステムを活用した監視を行いました。現地調査後には、2次調査で収集した情報をもとに被害程度の判定を計算しました。

全ての工程が終了したのち、訓練結果の講評を行い、後期訓練へ向けての課題や訓練継続の重要性を改めて確認しました。

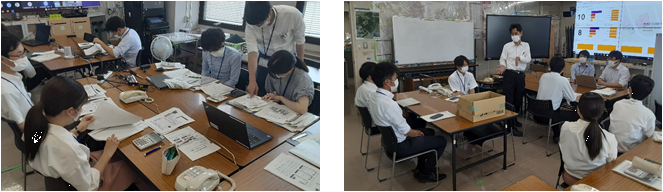

被害程度判定と講評の様子

(2)り災証明交付事務の模擬研修(講義・机上訓練(グループでの演習))

保健福祉局各部署、各保健福祉センターも含め訓練参加者:68人

下記日程のうち、いずれかに参加

- 訓練1日目

- (本庁会場)令和4年5月23日(月曜日)9時00分から12時00分まで

- (本庁会場)令和4年5月23日(月曜日)13時30分から16時30分まで

- 訓練2日目:(玉島会場)令和4年5月24日(火曜日)13時30分から16時30分まで

- 訓練3日目:(水島会場)令和4年5月25日(水曜日)13時30分から16時30分まで

講義では、研修資料に沿って、り災証明発行事務概要(以下の1~5)について学習しました。

- り災証明とは(何を証明するものか、各種支援制度での活用について)

- 被害認定調査(り災証明交付事務従事者として理解しておく内容について)

- り災証明交付事務について(発災から事務フロー、居住実態の確認について)

- り災証明交付事務の流れ(各係の役割について)

- 被災者生活再建支援システム概要(システムを活用した、り災証明の発行方法について)

※システムについては、利用イメージを掴んでもらうための簡易なデモンストレーションを実施

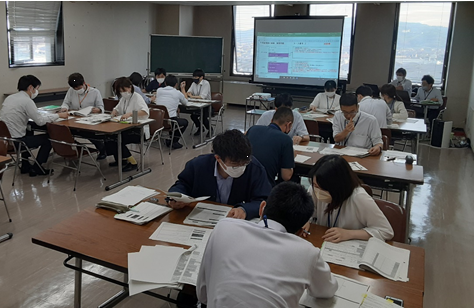

講義の様子

机上訓練(グループでの演習)では、り災証明交付事務を行うにあたって、「り災証明書の即日交付が可能であるか?」「必要な添付書類はどのようなものがあるか?」「次の係へ案内できるか?」「来庁者にどのように案内するか?」といった点に注目しながら、各係の担当者が気を付けることや、来庁者にどのように伝えたらよいかについて、架空のり災世帯を対象に事例検討を行いました。

机上訓練(グループでの演習)の様子

2 後期訓練内容

(1)「調査計画・証明発行計画の立案」訓練

- 訓練参加者:26人

- 訓練(事務局設置):令和4年11月17日(木曜日)16時00分から17時00分まで

- 訓練(先発調査):令和4年11月18日(金曜日)8時30分から12時00分まで

- 訓練(計画立案):令和4年11月18日(金曜日)13時00分から17時00分まで

発災初動期(発災直後~発災後1日目)におけるシナリオを基に「被害状況の把握」「被害規模の現地調査」「住家被害認定調査計画・り災証明発行計画の立案」などの役割を疑似体験し、予め訓練を通して手法を検証しました。

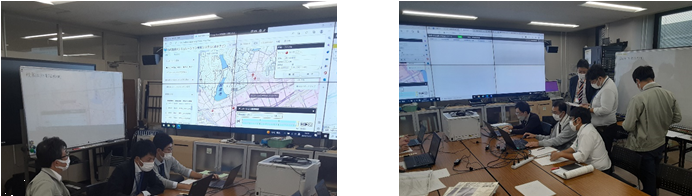

事務局設置の様子

先発調査の様子

計画立案の様子

システム上に付与した被害情報を収集・分析し、被害規模及び被害エリアを確認するために先発調査を行いました。被害結果をスマートフォンから事務所へ送信し、事務所で全体の進行状況について監視を行うとともに先発調査結果をとりまとめました。

被害規模について情報共有したのち、住家被害認定調査計画・り災証明発行計画の立案を行い、限られた時間での計画立案手法を検証しました。

(2)「り災証明交付事務」訓練

- 訓練参加者:26人

- システム操作研修

- 令和4年11月1日(火曜日)9時00分から12時00分まで

- 令和4年11月1日(火曜日)13時30分から16時30分まで

- 令和4年11月2日(水曜日)9時00分から12時00分まで

- 令和4年11月2日(水曜日)13時30分から16時30分まで

- 証明発行訓練:令和4年11月26日(土曜日)8時30分から12時00分まで

証明発行訓練では、シナリオ型でタイムテーブルにより進行する方式で実施し、受付側として「受付・誘導係」「記載係」「確認・入力係」「交付係」の各役を配置し、被災者役についても訓練参加者で実演しました。双方の役割を交代で担うことで、意思疎通に関する相違等についても確認しました。

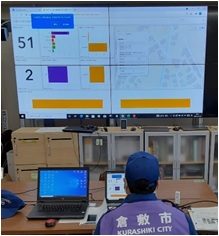

システム操作研修の様子

証明発行訓練の様子

令和3年度 り災証明関連事務の運用訓練を実施しました

平成30年7月豪雨災害で5,000件を超えるり災証明を発行した経験を活かし、現地調査の手順の改善、システム機器の導入など、証明書発行の仕組みの再構築に取り組んでいます。

この度、災害現場を想定した現地での住家被害認定調査や、新しく導入したシステム機器を使用しての証明書の受付など、次期災害に備えることを目的として、「り災証明関連事務の運用訓練」を実施しました。

1 実施日時

- 家屋調査:令和3年11月19日(金曜日)8時30分から15時00分まで

- 証明受付:令和3年11月20日(土曜日)8時30分から12時00分まで

2 訓練規模

(1)家屋調査

- 対象件数:2棟(実際の被災家屋で訓練)

- 参加職員:21人

(2)証明受付

- 受付件数:12件

- 参加職員:20人

3 訓練内容

(1)家屋調査

実際の被災家屋を用いて、調査グループを4班編成し、1次調査※1と2次調査※2を訓練実施しました。

- ※1 一次調査とは、外観の損傷状況の把握(目視)、浸水深の把握を行う。

- ※2 二次調査とは、外観の損傷状況の把握(目視)に加え、住宅の傾斜の計測、屋根、外壁、基礎、内壁、天井、床、柱、建具等の損傷把握(目視)を行う。

※被災家屋については、所有者の方にご厚意で提供していただきました。ありがとうございました。

現地調査の結果をスマートフォンから本庁舎に設置した本部へ送信し、本部で調査内容に不備がないかチェックするとともに、全体の進行状況についてもシステムを活用した監視を行いました。

(本部)調査状況の監視

現地調査後、2次調査で収集した情報をもとに被害程度の判定を計算しました。

被害程度判定の様子※3

※3 内閣府の定める「災害の被害認定基準」等に基づき、全壊、半壊等の「被害の程度」を認定する。

(2)証明受付

本庁舎10階大会議室を会場として、り災証明受付訓練を実施しました。窓口会場は受付の際、被災者の動線に配慮したレイアウトを事前検討し、実際に設営しました。受付時の検温・手指消毒・アクリル板の設置など感染症対策も考慮した会場設営に取り組みました。

訓練は、タイムテーブルにより、様々な被災状況・世帯構成の被災者の方を想定して進行する方式で実施し、受付する職員として「案内」「待合スペース」「受付・記載」「確認・審査」の各役を分配し、被災者役についても訓練従事者で実演しました。双方の役割を交代で体験することで、意思疎通に関する相違等についても確認しました。

今後は本訓練を通じて見つかった課題を整理し、り災証明関連事務の正確かつ効果的な運用を考察していく予定です。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 防災危機管理室 危機管理課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3645 ファクス番号:086-421-2500

倉敷市 防災危機管理室 危機管理課へのお問い合わせ