水道事業の沿革

倉敷市水道事業の沿革

倉敷市水道局は、平成17年8月1日の合併により、旧倉敷市、旧船穂町を給水区域とする倉敷水道事業と旧真備町を給水区域とする真備水道事業の2事業を設置していました。

平成24年4月1日に事業統合により倉敷市水道事業に統合されました。

倉敷給水区

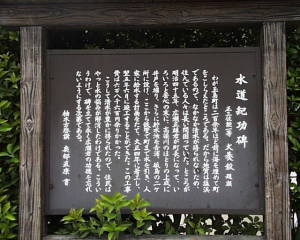

大正10年8月、倉敷町として水道事業認可を受け、同11年2月取水井5井を酒津地内に設け伏流水を取水し、市街地に同12年9月給水を開始した。

昭和2年、倉敷町、大高村、万寿村が合併し、昭和3年倉敷市となる。

一方、都窪郡茶屋、早島両町は、同4年に上水道組合を設立し、同6年水源を酒津地内の高梁川廃川敷に求め給水を開始したが、この取水井が枯渇したのを機に同18年7月倉敷市と茶屋、早島両町で岡山県備南上水道配水組合を設立し、倉敷市と両町組合の諸施設を提供し、新たに水道用水供給事業を開始、以来倉敷地区はこれの供給により水道事業を行い、同45年10月の事業統合により倉敷給水区となる。

また、同46年3月庄村を合併し倉敷給水区に編入した。

水島・連島給水区

水島給水区は、昭和16年、三菱重工株式会社水島航空機製作所立地に伴い、同社が工場及び附属施設社宅等の専用給水施設を同17年に設置し、給水を開始した。これを同26年、後述の岡山県南部上水道配水組合が買収し、同組合により水道用水を供給した。

一方、連島給水区は、昭和25年、福田町、連島町、児島市、琴浦町、玉野市が西阿知町字竜王の高梁川河川敷に水源を求め、岡山県南部上水道配水組合を設立し、同28年10月から水道用水の供給を開始した。

また、同42年10月倉敷市の自己水源の片島浄水場が一部完成、更に同45年8月福井浄水場が完成し、水島・連島地区へ給水を開始したのを機に、同45年10月事業を統合し、水島・連島給水区となる。

福田給水区

前述の岡山県南部上水道配水組合により、昭和28年10月から水道用水の給水を開始した。同45年10月事業を統合し、福田給水区となる。

児島給水区

昭和4年3月、児島郡味野町水道事業として認可を受け、同8年4月、味野地区へ給水を開始した。

同23年4月、味野町、児島町、下津井町、本荘村が合併し、児島市が発足。同25年、岡山県南部上水道配水組合から水道用水を確保した。

昭和42年4月、倉敷市、児島市、玉島市の合併により、同45年10月事業を統合し、児島給水区となる。

玉島給水区

大正元年9月、玉島町上水道創設、同4年4月、上水道事業起工、上成地内へ打抜井戸を設置し、上成浄水場に貯水池を築造、同5年7月給水を開始した。

昭和8年10月、打抜井戸の湧水不足状態となり、高梁川右岸河川敷に取水口を設け、表流水に変更し、給水を開始した。

昭和35年12月取水口に海水が逆流し、飲料水に適さなくなったため、浅口郡船穂町水江地先及び倉敷市西阿知町西原地先の河川敷に伏流水取水井3井を設置し、上成浄水場まで導水管を布設した。

これと同時に船穂町との協定に基づき浅口郡船穂町を給水区域に編入し、給水を開始した。

昭和42年2月、倉敷市、児島市、玉島市の合併により同45年10月、事業を統合し、玉島給水区となる。

真備給水区

昭和37年12月、真備町上水道事業の認可を受け、同38年事業着手、同40年2月に一部給水を開始し、同12月に全町給水した。

水島工業地帯の発展にともない急激な人口増加に対応するため、第3次の拡張を行い安定供給可能な施設整備が完了した。しかしながら、道路網・交通機関の整備により更なる人口増加が見込まれるため、平成3年12月真備町定例議会において岡山県広域水道企業団への加入議決を得、平成4年3月第4次拡張事業変更認可を受けた。

平成17年8月、倉敷市、船穂町、真備町の合併により真備水道事業となる。

平成24年4月、事業を統合し、真備給水区となる。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市水道局 水道総務課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3655 ファクス番号:086-427-7271

倉敷市水道局 水道総務課へのお問い合わせ