資料3 酒津村・安江村堤防御につき協定書

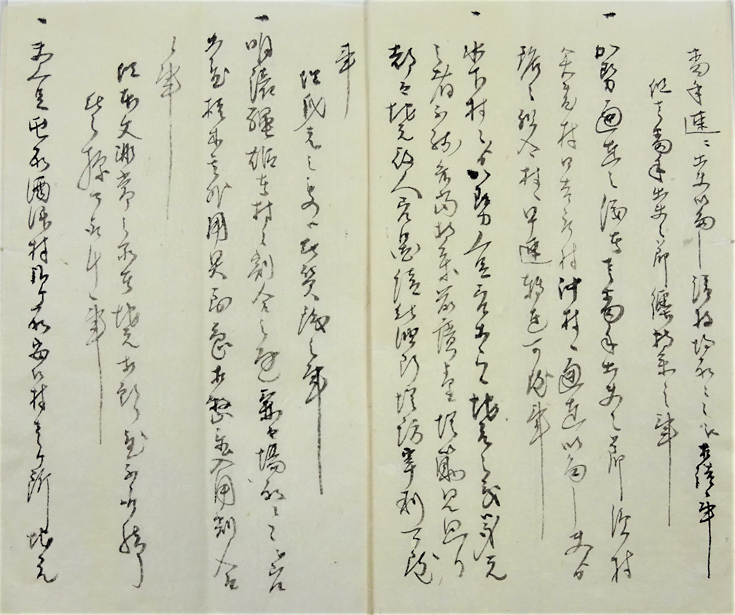

資料3 「酒津村・安江村堤防防御につき協定書」(倉敷市所蔵尾崎家文書)

翻刻

洪水之節、酒津・安江川除堤水下村々加勢堤防

取極、左之通

一 水分量者酒津村地内字八ヶ郷遊所分木四尺

已上出水之節、地元ゟ加勢通達ニおよび候ハヽ

別紙割合之通、村役人相添壱番手夫人足

差出し、且弐番手之分者用意致置、早速

出張、出水模様見計、地元ゟ移り合在之候ハヽ、弐

番手速ニ出夫いたし、請持場所々々江相詰候事

但、壱番手出夫之節、纏持参之事

一 加勢通達之儀者、壱番手出夫之節、浜村・

倉敷村・日吉庄村・沖村へ通達いたし、夫ゟ

銘々組合村へ早速転達可致事

一 水下村々ゟ加勢人足差出候ハヽ、地元之儀ハ身元

之者不残弁当持参、前広より堤筋見廻り、

都而地元役人差図請、無油断堤防宰判可致

事

但、身元之ものハ無賃銭之事

一 明俵・縄・炬者村々割合之通兼而場所々々江差

出置、掛木其外用具至急相整置、入用割合

之事

但、本文非常之品者地元相預り置、不取締り

無之様可取計候事

一 夫人足屯所、酒津村弐ヶ所、安江村壱ヶ所、地元

入費ヲ以至急取計入可申事

但、日吉庄・八王寺・大内村ハ堤近場、格別之

訳柄も在之候付、堤筋最寄ニおゐて

人足屯所壱ヶ所取計入可申事

一 水下村々ゟ弐番手出夫致候ハヽ、地元之者ハ拾五才

より六拾歳迄不残差出、防方取計可申候、

尤、右出夫之分ハ無賃銭之事

但、日吉庄外弐ヶ村本文同断之事

一 梵鐘其外相図次第水下村々強壮之者不残

差出可申事

但、非常出夫之分ハ村々とも無賃銭之事

一 堤請持場所之義ハ、惣間数高割を以引分、境

界相定置、無油断見廻り、自然危難場所

出来候節ハ格別之事

一 夫人足之分ハ、場所ニおゐて着到帳へ留置、

村々申合至当之賃銭相立、追而惣高割

合ヲ以過不足取遣し可致事

一 村役人始夫人足とも弁当持参可致ハ勿論ニ

候得とも、出張刻限見計、屯所引請村方ニ而

用意可致、尤加勢人足高ニ応し、見込ヲ以

水下村々ニ而分合出金可致事

一 但、減水見計村々引払之義、地元より

移り合之後、賄入費之義ハ其組合村構之事

右者洪水之節堤防加勢之義、今度取極

候間、村々連印いたし置候処、如件

午六月

夫人足割

高千石ニ付人足四拾人

外同断

明俵 弐百枚

縄 壱束

炬 三十挺

高五千百弐十九石

一 人足弐百五人 浜村

帯江郷 十ヶ村

内

三拾人 壱番手 并村役人

八拾弐人 弐番手 宰領

九拾三人 三番手

外ニ

明俵 千弐拾六枚

縄 三十六束

炬 百五十四挺

高三千四百四十九石

一 人足百三十六人 倉敷村

鳥羽村

徳房村

妹尾村

内

弐拾三人 壱番手 并村役人

五拾五人 弐番手 宰領

六拾弐人 三番手

外

明俵 六百九十枚

縄 弐十四束

炬 百四挺

高四千弐百四石

一 人足百六拾八人 日吉庄村 外二ヶ村

早島郷 十ヶ村

内

弐拾五人 壱番手 并村役人

六拾七人 弐番手 宰領

七十六人 三番納

外

明俵 八百四拾壱枚

縄 弐十九束

炬 百弐十六挺

高弐千百十五石

一 人足八拾五人 沖村

中島村

箕島村

内

拾三人 壱番手 并村役人

三十四人 弐番手 宰領

三十八人 三番手

外

明俵 四百弐十三枚

縄 拾五束

炬 六十三挺

高七百八十石

一 人足三拾壱人 内 拾六人 壱番手 酒津村

十五人 弐番手

外、引廻し并篝炬焚

但、明俵・縄・炬其外用具、割合不抱相当用意

之事

高弐百七十八石

一 人足拾壱人 内 六人 壱番 安江村

五人 弐番

右同断

但、前同断

小以六百三十八人

内

百三十壱人 壱番手

弐百三十八人 弐番手

弐百六十九人 三番手

外

明俵 弐千九百八拾枚

縄 百四束

炬 四百四十七挺

読み下し

洪水の節、酒津・安江川除け堤水下村々加勢堤防取り決め、左の通り。

一 水分量は酒津村地内字八ヶ郷遊所分木四尺以上出水の節、地元より加勢通達におよび候(そうら)わば、別紙割合の通り、村役人相添え一番手夫人足差し出し、かつ二番手の分は用意致し置き、早速出張、出水模様見計らい、地元より移り合いこれあり候わば、二番手速かに出夫いたし、請け持ち場所場所へ相詰め候事。

ただし、一番手出夫の節、纏(まとい)持参の事。

一 加勢通達の儀は、一番手出夫の節、浜村・倉敷村・日吉庄村・沖村へ通達いたし、それより銘々組合村へ早速転達致すべきこと。

一 水下村々より加勢人足差し出し候わば、地元の儀は身元の者残らず弁当持参、前広より堤筋見廻り、すべて地元役人差図請け、油断なく堤防宰判致すべき事。

ただし、身元のものは無賃銭の事。

一 明俵・縄・炬は村々割合の通り、かねて場所場所へ差し出し置き、掛木その外用具至急相整え置き、入用割合の事。

ただし、本文非常の品は地元相預り置き、不取締りこれなきよう取り計らうべく候事。

一 夫人足屯所、酒津村二カ所、安江村一カ所、地元入費をもって至急取り計らい入り申すべき事。

ただし、日吉庄・八王寺・大内村は堤近場、格別の訳柄もこれあり候につき、堤筋最寄りにおいて人足屯所一カ所取り計らい入り申すべき事。

一 水下村々より二番手出夫致し候わば、地元の者は十五才より六十歳まで残らず差し出し、防ぎ方取り計らい申すべく候。もっとも、右出夫の分は無賃銭の事。

ただし、日吉庄外二カ村本文同断の事。

一 梵鐘その外相図次第水下村々強壮の者残らず差し出し申すべき事。

ただし、非常出夫の分は村々とも無賃銭の事。

一 堤受け持ち場所の儀は、惣間数高割をもって引き分け、境界相定め置き、油断なく見廻り、自然危難場所出来候節は格別の事。

一 夫人足の分は、場所において着到帳へ留め置き、村々申し合わせ至当の賃銭相立、追って惣高割合をもって過不足取り遣し致すべき事。

一 村役人始め夫人足とも弁当持参致すべきは勿論に候えども、出張刻限見計らい、屯所引き請け村方にて用意致すべし。もっとも加勢人足高に応じ、見込みをもって水下村々にて分け合い出金致すべき事。

ただし、減水見計らい村々引き払いの儀、地元より移り合いの後、賄入費の儀はその組合村構えの事。

右は洪水の節堤防加勢の儀、今度取り決め候間、村々連印いたし置き候ところ、くだんのごとし。

午六月

夫人足割

高千石につき人足四十人

外同断

明俵 二百枚

縄 一束

炬 三十挺

高五千百二十九石

一 人足二百五人 浜村

帯江郷 十カ村

内

三十人 一番手 ならびに村役人

八十二人 二番手 宰領

九十三人 三番手

外に

明俵 千二十六枚

縄 三十六束

炬 百五十四挺

高三千四百四十九石

一 人足百三十六人 倉敷村

鳥羽村

徳芳村

妹尾村

内

二十三人 一番手 ならびに村役人

五十五人 二番手 宰領

六十二人 三番手

外

明俵 六百九十枚

縄 二十四束

炬 百四挺

高四千二百四石

一 人足百六十八人 日吉庄村 外二カ村

早島郷 十カ村

内

二十五人 一番手 ならびに村役人

六十七人 二番手 宰領

七十六人 三番納

外

明俵 八百四十一枚

縄 二十九束

炬 百二十六挺

高二千百十五石

一 人足八十五人 沖村

中島村

箕島村

内

十三人 一番手 ならびに村役人

三十四人 二番手 宰領

三十八人 三番手

外

明俵 四百二十三枚

縄 十五束

炬 六十三挺

高七百八十石

一 人足三十一人 内 十六人 一番手 酒津村

十五人 二番手

外、引き廻しならびに篝炬焚

ただし、明俵・縄・炬その外用具、割合にかかわらず相当用意の事

高二百七十八石

一 人足十一人 内 六人 一番 安江村

五人 二番

右同断

ただし、前同断

小以六百三十八人

内

百三十一人 一番手

二百三十八人 二番手

二百六十九人 三番手

外

明俵 二千九百八十枚

縄 百四束

炬 四百四十七挺

意訳

洪水のとき、酒津・安江の堤防を守るため、水下の村々(洪水の被害を受ける村々)は次の取り決めに従って応援する。

一 水量が酒津村地内の字八ヶ郷遊所の水位計測杭で4尺(約120センチメートル)以上に増水し、地元(酒津村・安江村)から応援の要請があれば、別紙の割合にしたがって、村役人を付けて一番手の人足を早速出張させ、二番手も準備しておくこと。増水の模様を見はからって、地元から連絡があれば、二番手を速かに出し、受け持ちの場所へ詰めること。

ただし、一番手が出るとき、纏を持参すること。

一 一番手が出るとき、応援の要請は、各組合村のうち浜村・倉敷村・日吉庄村・沖村へ通達し、そこから組合の村々へすぐに伝達すること。

一 水下の村々から応援の人足を差し出すと、地元からは居住者は残らず弁当持参で、前広から堤防筋を見回り、すべて地元の役人の指図を受け、油断なく堤防を見張ること。

ただし、居住者には賃銭を払わないこと。

一 明俵(土嚢作成用)・縄・松明は、村々で決められた割合にしたがい、あらかじめ各場所へ出しておくこと。薪などの用具も至急整えておき、費用は分割すること。

ただし、上記の非常時に必要な物品は、平素は地元でまちがいのないよう保管しておくこと。

一 人足の詰所は、酒津村2カ所、安江村1カ所とし、両村が費用を負担して至急準備すること。

ただし、日吉庄・八王寺・大内村は堤防に近く、特別な事情もあるので、堤防筋の最寄りの場所に人足の詰所を1カ所準備すること。

一 水下の村々から二番手の人足を差し出したら、地元からは15才から60才までの者を残らず差し出し、防御にあたること。その者たちに賃銭は払わないこと。

ただし、日吉庄・八王寺・大内村も同様にすること。

一 梵鐘を鳴らすなどの合図があれば、水下の村々は強壮の者を残らず差し出すこと。

ただし、非常時の人足の差し出しについては賃銭を払わないこと。

一 堤防の受け持ち場所は、全長を村高に応じて分割して境界を定めておき、油断なく見回ること。もし危険な場所が発生したときには持ち場にかかわらず駆けつけること。

一 人足の名前などは、各場所で帳面に書き留めておき、村々で相談して適切な賃金を定め、のちに村高に応じて過不足を調整すること。

一 村役人をはじめ人足も弁当を持参するのはもちろんだが、出張の時間を見はからって、詰所を引き受けた村でも用意すること。ただし、費用は応援の人足数に応じて予測を立て、水下の村々で分担して支出すること。

ただし、減水を見はからって村々へ引き上げるのは、地元から指示があった後にすること。食事の費用は、それぞれの組合村で負担すること。

洪水のときに堤防を防御する応援体制につき、このたび村々のあいだで前記のように取り決め、捺印した。

午(明治3年)6月

夫人足割

高1000石につき人足40人

外同断

明俵 200枚

縄 1束

松明 30挺

高5129石

一 人足205人 浜村

帯江郷 10カ村

内

30人 一番手 ならびに村役人・監督者

82人 二番手

93人 三番手

外に

明俵 1026枚

縄 36束

松明 154挺

高3449石

一 人足136人 倉敷村

鳥羽村

徳芳村

妹尾村

内

23人 一番手 ならびに村役人・監督者

55人 二番手

62人 三番手

外

明俵 690枚

縄 24束

松明 104挺

高4204石

一 人足168人 日吉庄村 外2カ村

早島郷 10カ村

内

25人 一番手 ならびに村役人・監督者

67人 二番手

76人 三番手

外

明俵 841枚

縄 29束

松明 126挺

高2115石

一 人足85人 沖村

中島村

箕島村

内

13人 一番手 ならびに村役人・監督者

34人 二番手

38人 三番手

外

明俵 423枚

縄 15束

松明 63挺

高780石

一 人足31人 内 16人 一番手 酒津村

15人 二番手

外、かっぱ、ならびに篝火・松明

ただし、明俵・縄・松明などの用具を、相当に用意すること

高278石

一 人足11人 内 6人 一番 安江村

5人 二番

前に同じ

ただし、前と同じ

合計638人

内

131人 一番手

238人 二番手

269人 三番手

外

明俵 2980枚

縄 104束

松明 447挺

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 総務局 総務部 総務課 歴史資料整備室

〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1

電話番号:086-698-8151 ファクス番号:086-697-5155

倉敷市 総務局 総務部 総務課 歴史資料整備室へのお問い合わせ