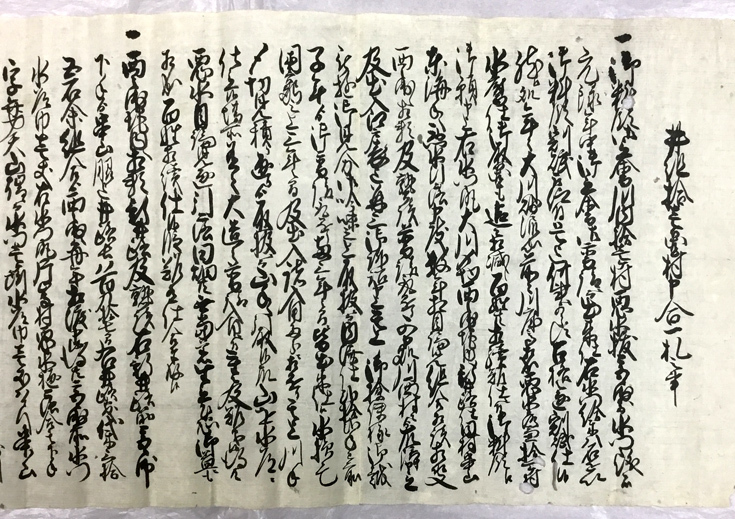

資料1 井組拾壱箇村申合一札

資料1 井組拾壱箇村申合一札之事(倉敷市所蔵西阿知町役場文書78)

翻刻

井組拾壱箇村申合一札之事

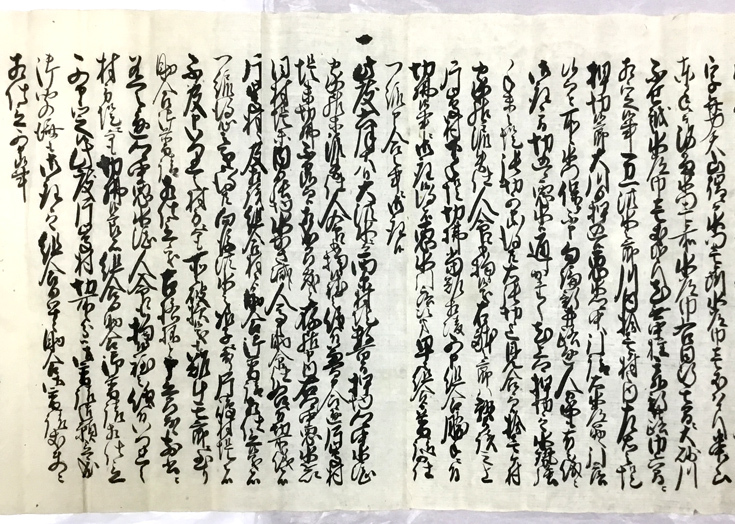

一 御料領御立会川内拾壱ヶ村悪水抜宮之浦前水門之儀者、

元禄年中御立会御普請ニ而出来仕、右水門給米八石を以

御料領割賦被仰付、是迄何事ニよらす古格之通割賦仕候、

然ル処年々大川砂流以前々川床高相成、悪水落兼拾一ヶ村

水腐仕御取箇も追々相減、百姓共相続難仕ニ付、御料領江

御願申上、右水門尻大川〆切、西之浦地内へ新井路仕、同村串山

東海手へ悪水引落申度、数年相目論見組合相談相決、

西之浦へ相頼及熟談普請取懸り可申処、川西村々ゟ故障申立

及出入、江戸表迄再三御訴訟申上、其上御検使様御越

被遊、御見分御吟味之上、取扱ニ而内済仕、弐拾弐年已前

子年ゟ御普請取懸り両三年之間ニ皆出来仕候、水損亡

困窮之上三年之間及出入、諸入用多分ニ相懸り、其上川手

〆切見積り通りゟ取扱ニ而山手へ引取候故、山を水道ニ

仕立候場所有之、大造之普請入用ニ付重々及難義候得共、

悪水目論見通引落、田畑共無当荒生立、乍恐御益ニも

相成百姓相続仕候段、難有仕合奉存候

一 西之浦地内へ相頼新井路及熟談、右新井路筋宮之浦

下手ゟ串山脇迄井路長八百九拾七間、右井路敷代米三拾

五石余組合ゟ西之浦へ毎年相渡申候得共、宮之浦前水門

水道巾壱丈、右水門尻片島村悪水樋落合、其下手

字弁才天山端ニ而水門壱ヶ所水道巾壱丈八尺、串ノ山

東手ニ而汐留水門壱ヶ所水道巾右同断、其間ニ大砂川

ふせ越水道巾壱丈弐尺、尤無中柱、其外新井路巾六間ニ

相定候事、万一洪水之節、川内拾壱ヶ村之内左右之堤

押切候節、大川ゟ押込候悪水郷中へ引請、右水道筋へ引落

候而者、所々水門保チ不申、勿論新井路通人家も有之儀ニ

御座候間、切込候悪水ハ通しかたく、尤上郷押切候ハヽ水勢強

手末之堤張切可申候得共、右張切候迄見合候而ハ拾壱ヶ村

家居流失仕、人命ニも拘り候義、右躰之節ハ熟談之上、

片島村下手堤切払、当難相凌可申、組合勝手ニ付

切払候事ニ御座候得者、悪水引落次第早々組合ゟ普請可仕

一統申合之事ニ御座候

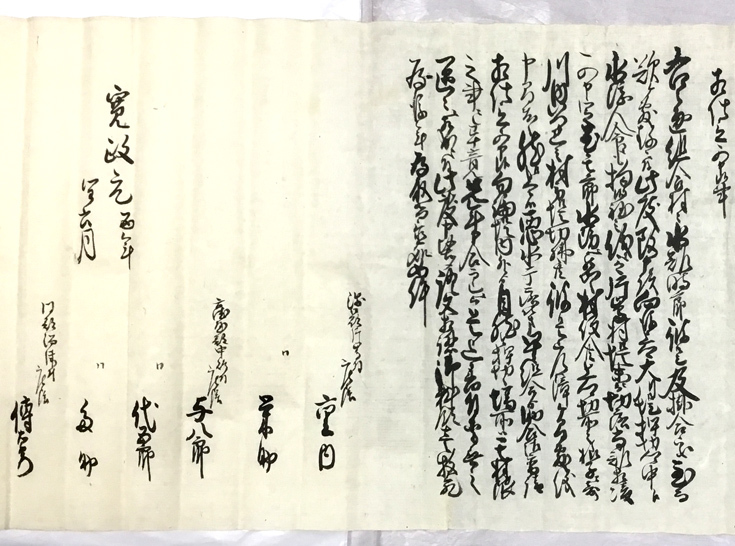

一 此度六月十八日大洪水ニ而西原村堤数百間押切、郷中水湛

家居等流失仕、人命ニも拘り候程之儀ニ付、兼而申合之通、片島村

堤末切払不申候而ハ相成間敷と存居申内、右郷中悪水を以

同村堤末内ゟ張切、水かさ減、人馬之助命仕、右ニ付切所之儀者

片島村へ及相談組合村々ゟ助合御普請相仕立候義者

一統得心之儀ニ候得共、向後洪水之様子ニ寄リ片島村堤者

不及申、いつれ之村方ニ而も所々破損候義も難計、其節ニ至り

助合御普請相仕立候義、古格抔と申立間敷候、前書ニ

有之通、郷中悪水湛人命ニも拘り候程之儀ニ付いつれ之

村方堤ニ而も切払候節者、組合ゟ助合御普請相仕立

可申定候、此度片島村切所之分ハ御普請御願立度、

御聞済も御座候ハヽ組合ゟ早々助合御普請丈夫ニ

相仕立可申候事

右之通、組合村々水難時節、彼是及掛合候義至而

歎ヶ敷存候ニ付、此度改申談、向後上郷大川堤押切郷中江

水湛人命ニも拘り候程之儀ニ候ハヽ、片島村堤末ニ而切落当難相凌

可申定、尤其節水防ニ罷出候村役人共上郷切所之様子ニ寄リ

川内いつれ之村方堤切払候共彼是差障ヶ間敷儀

申間敷候、然ル上者悪水干落次第早々組合ゟ助合御普請

相仕立可申候、勿論堤内外ゟ自然と押切候場所ハ其村限

之事ニ候、畢竟先年申合而已ニ而是迄書付等も無之、

区々ニ相成ニ付、此度申堅メ証文相認、御料領壱枚宛

為後年為取替置処、如件

浅口郡片島村

庄屋

重内

同

栄助

窪屋郡中島村

庄屋

与八郎

同

代五郎

寛政元酉年 同

閏六月 多助

同郡酒津村

庄屋

伝右衛門

浅口郡西阿知村

名主

忠吉

同郡西原村

名主

羽右衛門

同

喜藤太

窪屋郡水江村

名主

清左衛門

浅口郡西阿知新田村

名主

儀右衛門

同郡同村

新見領庄屋

丸川蜜右衛門

同郡大江連島村

庄屋

六郎右衛門

同郡西之浦

庄屋

三宅弥平治

同郡矢柄村

庄屋

弥三右衛門

読み下し

井組拾壱箇村申合一札之事

一 御料領御立会川内(こうち)十一ヶ村悪水抜宮之浦前水門の儀は、元禄年中御立会御普請(ふしん)にて出来仕(つかまつ)り、右水門給米八石をもって御料領割賦仰せ付けられ、これまで何事によらず古格の通り割賦仕り候(そうろう)。しかるところ年々大川砂流れ前々もって川床高く相成り、悪水落ちかね十一ヶ村水腐れ仕り御取箇(とりか)も追々相減り、百姓共相続仕り難きにつき、御料領へ御願い申し上げ、右水門尻大川しめ切り、西之浦地内へ新井路(いろ)仕り、同村串山東海手へ悪水引き落とし申したく、数年相目論見(もくろみ)組合相談相決め、西之浦へ相頼み熟談に及び普請取りかかり申すべきところ、川西村々より故障申し立て出入に及び、江戸表まで再三御訴訟申し上げ、その上御検使様お越し遊ばされ、御見分御吟味の上、取扱いにて内済仕り、二十二年以前子年より御普請取りかかり両三年の間に皆出来仕り候、水損亡困窮の上三年の間出入に及び、諸入用多分に相かかり、その上川手しめ切り見積もり通りより取扱いにて山手へ引き取り候ゆえ、山を水道に仕立て候場所これあり、大造の普請入用につき重々難義に及び候えども、悪水目論見通り引き落ち、田畠とも当荒なく生い立ち、恐れながら御益にも相成り百姓相続仕り候段、ありがたき仕合わせに存じ奉(たてまつ)り候。

一 西之浦地内へ相頼み新井路熟談に及び、右新井路筋宮之浦下手より串山脇まで井路長さ八百九十七間、右井路敷代米三十五石余り組合より西之浦へ毎年相渡し申し候えども、宮之浦前水門水道巾一丈、右水門尻片島村悪水樋落ち合い、その下手字(あざ)弁才天山端にて水門一か所水道巾一丈八尺、串ノ山東手にて汐留水門一か所水道巾右同断、その間に大砂川ふせ越水道巾一丈二尺、もっとも中柱なし、そのほか新井路巾六間に相定め候事、万一洪水の節、川内十一ヶ村の内左右の堤押し切れ候節、大川より押し込み候悪水郷中へ引き請け、右水道筋へ引き落とし候ては、所々水門保ち申さず、もちろん新井路通り人家もこれある儀に御座候間、切込み候悪水は通しがたく、もっとも上郷押し切れ候はば水勢強く手末の堤張り切れ申すべく候えども、右張り切れ候まで見合わせ候ては十一ヶ村家居流失仕り、人命にもかかわり候義、右体の節は熟談の上、片島村下手堤切り払い、当難相しのぎ申すべし。組合勝手につき切り払い候事に御座候えば、悪水引き落ち次第早々組合より普請仕るべく一統申し合わせの事に御座候。

一 このたび六月十八日大洪水にて西原村堤数百間押し切れ、郷中水湛え家居など流失仕り、人命にもかかわり候ほどの儀につき、かねて申し合わせの通り、片島村堤末切り払い申さず候ては相成るまじくと存じ居り申すうち、右郷中悪水をもって同村堤末内より張り切れ、水かさ減り、人馬の助命仕る、右につき切所(きれしょ)の儀は片島村へ相談に及び組合村々より助け合い御普請相仕立て候義は一統得心の儀に候えども、向後洪水の様子により片島村堤は申すに及ばず、いつれの村方にても所々破損候義も計りがたく、その節に至り助け合い御普請相仕立て候義、古格などと申し立てまじく候、前書にこれある通り、郷中悪水湛え人命にもかかわり候ほどの儀につきいずれの村方堤にても切り払い候節は、組合より助け合い御普請相仕立て申すべく定め候、このたび片島村切所の分は御普請御願い立てたく、御聞き済みも御座候はば組合より早々助け合い御普請丈夫に相仕立て申すべく候事。

右の通り、組合村々水難の時節、かれこれ掛け合いに及び候義いたって歎かわしく存じ候につき、このたび改めて申し談じ、向後上郷大川堤押し切れ郷中へ水湛え人命にもかかわり候ほどの儀に候はば、片島村堤末にて切り落とし当難相しのぎ申すべく定め、もっともその節水防にまかり出で候村役人ども上郷切所の様子により川内いずれの村方堤切り払い候ともかれこれ障りがましき儀申すまじく候、しかる上は悪水干落ち次第早々組合より助け合い御普請相仕立て申すべく候、もちろん堤内外より自然と押し切れ候場所はその村限りの事に候、畢竟(ひっきょう)先年申し合わせのみにてこれまで書付(かきつけ)などもこれなく、区々に相成るにつき、このたび申し堅め証文相したため、御料領一枚づつ後年のため取り替わし置くところ、くだんのごとし。

(日付・署名省略)

意訳

用水組合11カ村申し合わせ書について

一 幕府領と私領が混在する川内11カ村の悪水抜きに使用している宮之浦前水門は、元禄年間(1688~1704年)に幕府領・私領の村々が協力し領主様より必要経費をもらって工事(御立会御普請)を実施したことで出来上がり、その水門維持費に宛てる給米を8石として幕府領・私領の村々が分割負担するよう命じられ、これまで何事ということはなく旧例どおり負担を村々に割り当てていた。そのようなところ年々大川(高梁川)に砂が流れ込み以前より川床が高くなり、その影響で宮之浦水門から高梁川へ悪水を放流することが難しくなり水はけの悪くなった11カ村の耕地では水腐れが起きて取箇(年貢)もだんだん減り、百姓は生活を相続させるのが難しくなったため、幕府領・私領の領主様へお願いして、宮之浦前水門の外側の高梁川に接する地点を締め切り、水門から西之浦地内へ向かう新井路(新しい用水路)を作り、西之浦村串ノ山の東側の海へ悪水を放出したいと考え、数年がかりで工事計画・積算を行い11カ村組合内で相談して計画を実施することに決め、西之浦村へこのことを頼み熟談して工事に取り掛かる予定にしていたところ、高梁川の西岸の村々より問題点について申し立てがあって裁判(出入)になり、再三にわたって江戸訴訟を起こし、その上で御検使様がお越しになって現地を御見分になり検討してもらった結果、仲裁が行われて訴訟は内済で決着し、今から22年前の子年(明和5年=1768年)から領主様から経費をもらって新用水路の工事に取り掛かり両3年の間にすべて完成した。水にかかわる損害で困窮していたところに3年間の訴訟があり、諸費用が多分にかかり、その上高梁川を締め切る計画が裁判の仲裁時に山側に用水を寄せることになったため、山を削って水道を通す必要のある場所が生じ、大工事の費用により大変困難を経験したものの、用水工事が完成した結果悪水を目論見どおり吐出できるようになり、田畠ともに荒れることなく作物が生い立つようになり、恐縮ながら領主様にとっても御利益になり百姓の生活も相続することができるようになったことは、ありがたいことだと存じている。

一 西之浦地内へ依頼して新用水路について熟談し、この新用水路の道筋を宮之浦の下手より串ノ山脇までの長さ897間(約1.6キロ)とし、この用水路の敷地となった耕地の代償として米35石余りを11カ村組合より西之浦村へ毎年渡すことにした。宮之浦前水門の水道は幅1丈(約3.03メートル)あり、この水門のところで片島村の悪水樋が落ち合う構造になっており、その下手の字弁才天の山の先端に水門1か所があって水道の幅が1丈8尺(約5.45メートル)、串ノ山東側に潮留水門1か所があって水道幅は前者と同じ、二つの水門の間には大砂川の伏越水道(連島の丘陵から降りてくる大砂川の河底を新用水路が底樋で潜って交差する構造になっていた)がありその幅は1丈2尺(約3.64メートル)、この底樋の水門には中柱がない。そのほか新用水路の幅は6間(約10.9メートル)に定めた。万一洪水が発生し、川内11カ村内の左右(東西)の堤防が押し切れた際、大川(東西高梁川)より押し込んできた悪水を地域内へ引き受け、この新用水路筋へ放出したら、所々の水門は耐えられず、さらには新用水路沿いには人家もあるので、地域内に切り込んできた悪水を新用水路に通すことはできない。もっとも上郷で堤防が押し切られたら水勢の強さで川下の堤防がはち切れるだろうと思われるが、堤防がはち切れるまで傍観しているようでは11カ村の住居は流失し、人命にかかわる事態になるので、このような洪水発生時は熟談の上で、片島村の下手の堤防を切り払い、当座の困難をしのぐことにした。これは11カ村組合の勝手な都合で堤防を切り払うということなので、悪水が地域内から引き落ち次第早々に組合として堤防修復のための工事を実施することを一同で申し合わせたのである。

一 このたび6月18日の大洪水で西原村の堤防が数百間にわたって決壊し、地域内が水浸しになり住居なども流失し、人命にかかわる規模の事態になったので、かねて申し合わせていた通り、片島村の堤防の末端を切り払って水を排出しなければどうにもならないと考えているうちに、地域内を満たしていた悪水の圧力で片島村の堤防末端が内側からはち切れ、そこから水がはけて水嵩が減り、人馬の命が助かった。こうした結果になったので堤防決壊地点について片島村へ相談し領主様から必要経費を得て11カ村組合の村々で助け合って修復工事(助合御普請)を実施することには一同納得したが、今後洪水の状況によっては片島村の堤防は言うに及ばず、いずれの村でも堤防が所々破損するかわからず、そういう事態になった際に領主様から費用をもらって助け合いで修復工事を実施することを「古格」=旧例であるなどと申し立ててはいけない。前に書いたように、地域内が悪水で満たされ人命にもかかわるほどの事態につき何処の村の堤防であっても人為的に切り払った場合は、11カ村組合が領主様から経費を得たうえで助け合いの修復工事を実施することに定めている。このたびの片島村における堤防決壊部分は領主様が経費負担するかたちでの修復(御普請)を請願したいと考えており、これが聞き入れられた場合は11カ村組合より早々に「助合御普請」を行って堤防の修復を丈夫に実施するつもりでいる。

右に述べた通り、11カ村組合の村々が水難にあう時節に、あれこれ言い争いに及んでいることは至ってなげかわしく思うので、このたび改めて相談し、今後上郷で大川(東西高梁川)の堤防が押し切れ地域内に水が満ちて人命にかかわる規模の事態になった場合は、片島村の堤防末端を切り落として当座の難義をしのぐことを定め、その際に水防のため出動している村役人たちが上郷の堤防決壊状況によって川内地域のどの村の堤防を切り払ったとしてもあれこれ批判的なことを申してはならない。そういう処置をした場合は悪水が干上がり水がはけ次第早々に11カ村組合より「助合御普請」を実施するものとする。もちろん堤防の内側または外側から自然に決壊した場所は該当の堤防が属する村ごとで対応することとする。つまるところ先年口頭で申し合わせしたのみで従来は書付なども作らず、そのせいで申し合わせ事項に関する認識がまちまちになっているので、このたび申し堅めて証拠書類を記し、関係する幕府領・私領の村々に1枚づつ交付し置くものである。以上。

(日付・署名省略)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 総務局 総務部 総務課 歴史資料整備室

〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1

電話番号:086-698-8151 ファクス番号:086-697-5155

倉敷市 総務局 総務部 総務課 歴史資料整備室へのお問い合わせ