ホタルを見に行こう

ホタルを見に行こう

ホタルの成虫は、夏の夜なら、いつでも見ることができるわけではありません。

出現する時期は、5月の終わりから6月です。

ホタルが多く飛び回るのは、曇りの日で、しかも風のない蒸し暑い夜です。

雨や風の強い日、気温が低い日、月の明るい日は、あまり飛びません。

日没後1~2時間後から光り始めて、ピークを迎えます。

観察に行く場合は、情報を集めて行くことをお勧めします。

ホタルを見るときには

ホタルはつかまえないでください。ギュと握ると翅が傷つき飛べなくなります。

また、手の上では、暖かすぎて弱ってしまいます。寿命は、約2週間と短いので、採るのでなく見て観賞しましょう。

カメラのフラッシュや車のライト・懐中電灯などの光は、ホタル同士のコミュニケーションを妨げることになります。光をあてないようしましょう。

ごみの投げ捨てなどで川を汚さないようにしましょう。

ホタルの餌になるカワニナがいなくなるとホタルもすめません。

路上駐車は大変危険です。駐車場など決められた場所に止めましょう。

ホタルの種類

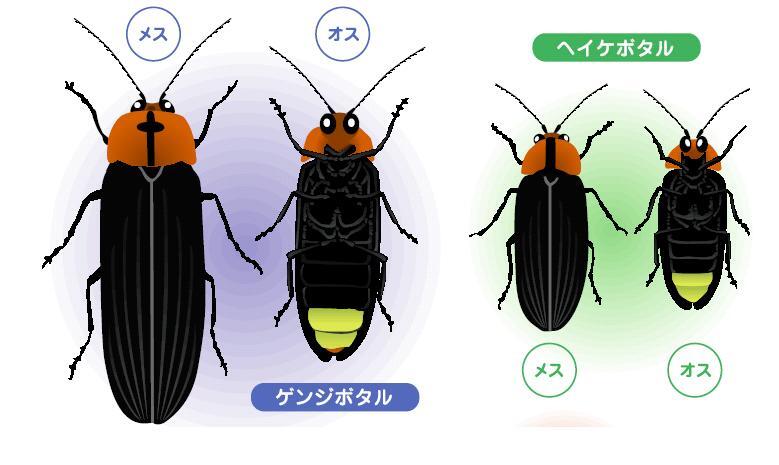

岡山県内には9種類のホタルの仲間がいて、そのうち光るのはゲンジボタル、ヘイケボタル、ヒメホタルの3種類です。

ゲンジボタル

きれいな流れのある川に生息しています。

メスは、体長2cmくらい、オスは、1.5cmくらいの大型のホタルです。

西日本では、おおよそ2秒に1回光ります。

市内では、5月から6月の午後8時頃から光りながら飛ぶ様子が、尾原や真備美しい森などの河川の源流部でみられます。

ヘイケボタル

水田や湿地などの流れのない水辺に生息しています。

メスは、体長1.2cmくらい、オスは、1cmくらいです。

ゲンジボタルに比べて、光る間隔が早く、一秒と少しに1回、またたくような光りかたをします。

水の汚れに強いため、市街地に近いところでも見られます。

ゲンジボタルに比べて少し遅れて現れ、比較的長い間、見られます。

※岡山県では5月下旬から8月下旬頃

(公益財団法人おかやま環境ネットワーク「おかやまのホタルをよむ 市民によるホタルの保護」より)

ゲンジボタルは、背面前胸に十字形の模様があるのが特長です。

ヘイケボタルの背面前胸の模様は、直線形です。

ヒメボタル

キンボタルとも呼ばれており、ゲンジボタル、ヘイケボタルと違い、生息のために水辺を必要としないため、森林の中に生息しています。

オスのほうがメスより大きく、オスは、体長6mmくらい、メスは、4mmくらいと極めて小型のホタルです。メスは、羽が退化し飛ぶことができないことから生息区域を広げることができません。つまり、このホタルがすんでいるところは、昔からの自然の状態が保たれている場所といえます。

市内では、児島尾原、由加の湿った竹藪や神社の薄暗い杉林で確認されています。

発光間隔は、0.5秒に1回と瞬間的な発光を繰り返す特徴があります。

成虫の出現は、6月頃で、児島のヒメボタルは、他の地域のヒメボタルより光る時間帯が非常に遅く、夜12時過ぎから深夜に光るようです。これは、街や工場などの街灯が明るいため、本当に暗くなったとホタルが感じてから、はじめて光り始めるからだろうと予想されています。

たまに、月の出ない闇夜は、9時頃から数匹単位で飛ぶこともあるようです。

ホタルの一生

ゲンジボタルは、卵から成虫になるまでに約1年かかります。

生涯の大部分は水中で生活し、成虫になってからの寿命は約2週間です。

産卵(6月から7月)

交尾したメスは、500~1000個の卵を水辺の湿ったコケなどに産み付け、産卵後まもなく死んでしまいます。

卵は約0.5mmの楕円形で、淡黄色です。

ふ化(7月/卵期間約1ヶ月)

卵は、約1ヶ月後に孵化(ふ化)し幼虫が殻を破って出てきます。

そして、川の中に入り、長い水中生活を始めます。

水の中の幼虫(8月~翌年3月/水中生活約8ヶ月)

幼虫は、カワニナ(小さな巻貝)を食べて成長します

一匹が、大小あわせて合計約60個のカワニナを食べます。(大きなカワニナ(成貝)に換算すると20個ぐらい)

幼虫は夜行性で、カワニナのフタの部分から中に入って貝の肉を溶かして食べます。

幼虫は最初は1.5mmくらいで、水中で6回脱皮して、最後には25mmくらいになります。

上陸(4月)

幼虫はさなぎになるために、雨の降る春の夜(8~9時頃)に上陸し、湿った土の中に潜ります。

(幼虫は、水中にいるのに、地上に降る雨がどうして分かるのか不思議ですね!)

土の中の幼虫(4月~5月/地中生活約40日)

土の中に潜った幼虫は、約40日間もじっとしています。

ときどき、腹の先を光らせます。(前蛹といって、さなぎになる準備期間です。)

さなぎ

やがて、地温が23度以上になると、最後の脱皮をして、さなぎになります。

さなぎは透きとおったうすいクリーム色で、頭、はねやあしなどの形がハッキリと分かります。

5日くらいすると、足や羽根が黒く、成虫のような色になってきます。

成虫(6月/飛翔)

さなぎになって10~12日くらいで羽化が始まります。(もう一度、薄い皮を脱いで成虫になります)

オスが先に羽化し、メスは1週間ほど遅れて羽化します。

成虫になってからの寿命は約2週間です。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課

〒710-8565 倉敷市西中新田640番地

電話番号:086-426-3391 ファクス番号:086-426-6050

倉敷市 環境局 環境政策部 環境政策課へのお問い合わせ