井上桂園

井上桂園は、明治36年に岡山県吉備郡薗村(現倉敷市真備町市場)に生まれ、

薗小学校に入学した6歳から習字を学び、7歳のとき「中国民報社」(山陽新聞社の前身)の書初め紙上展で見事入選。

岡山県立矢掛中学校(現岡山県立矢掛高等学校)在学中、日下部鳴鶴先生の書に感動し、号を「桂園」と称した。「桂」は古代ギリシャの月桂冠、「園」は出身地の薗村にちなんで名付けられたといわれている。

その後、日下部鳴鶴門下の丹羽海鶴先生の門に入り、岡山師範学校入学の後は大原桂南先生の教えを受け、在学中に史上最年少で文検習字科に合格、以来中央の各種書道展で次々と最高賞を獲得するなど20歳代で中央書壇における若き実力者として確固たる地位を築いた。

また、昭和6年熊本師範学校教諭となり、昭和14年4月には広島高等師範学校の助教授となり、その年8月からは、文部省の委嘱により国定教科書の執筆に専念、

さらに昭和26年からは戦後の検定教科書の執筆にあたる。

昭和24年から広島大学教授、昭和41年からは安田女子大学教授として数多くの人材を育て、日本書道教育研究会顧問、全国大学書道学会会長、日本書道教育学会名誉会長などの要職に就く。

平成9年1月に94歳で永眠。

真備町教育委員会(当時)では桂園の業績を末永く顕彰しようと、平成11年8月21日から9月26日までマービーふれあいセンターで、引き続き10月5日から10月14日まで岡山市新京橋の墨潮会館で、井上桂園遺作展を開催した。

また、平成12年度から、町内の小・中学生を対象とした井上桂園賞児童生徒書道展をマービーふれあいセンターで開催している。

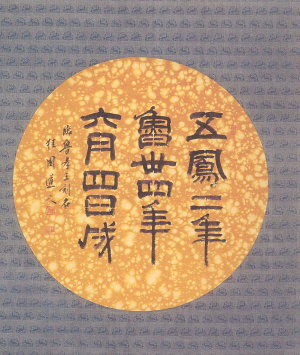

臨魯孝王刻石

桂園道人

丁未孟春桂園書

| 明治36年(1903) | 3月23日 | 岡山県吉備郡薗村建坂(現倉敷市真備町市場)で出生。 |

|---|---|---|

| 明治42年(1909) | 6歳 | 西薗尋常小学校入学。従兄の大窪桂石とともに、桂石の父から習字を習い始める。 |

| 明治43年(1910) | 7歳 | 中国民報社(山陽新聞社の前身)の書初め紙上展に入選。 |

| 大正 4年(1915) | 12歳 | 薗小学校卒業。模範生として知事から表彰される。高等科に進学。 |

| 大正 5年(1916) | 13歳 | 岡山県立矢掛中学校(現岡山県立矢掛高等学校)入学。習字を川井猿掛から学ぶ。 |

| 大正 8年(1919) | 16歳 | 日下部鶴鳴の書に感動し、号を「桂園」と称し、競書雑誌「書勢」に出品を続ける。 |

| 大正 9年(1920) | 17歳 | 丹羽海鶴の門に入り、通信教育を受け始める。 |

| 大正10年(1921) | 18歳 |

岡山県立矢掛中学校卒業。代用教員として庭瀬小学校、総社小学校に勤務。 岡山師範学校本科二部に入学し、大原桂南に師事。 |

| 大正11年(1922) | 19歳 | 史上最年少で文検習字科予備試験に合格。岡山師範学校本科二部卒業。文検本試験に合格。 |

| 大正12年(1923) | 20歳 | 岡山県立第二中学校教諭を兼務。 |

| 大正13年(1924) | 21歳 | 岡山県立第二中学校専任教諭。 |

| 昭和 2年(1927) | 24歳 |

第一回全国書道展で最高賞に輝くなど、著名な中央の書道展で最高賞を次々に獲得、 二十歳代で中央書壇の若き実力者として確固たる地位を築く。 |

| 昭和 3年(1928) | 25歳 | 戊辰書道会展に、王羲之書の「樂毅論」を出品して最高賞を獲得。 |

| 昭和 6年(1931) | 28歳 | 熊本師範学校と熊本女子師範学校の教諭として赴任。 |

| 昭和14年(1939) | 36歳 |

広島高等師範学校の助教授となる。文部省の委嘱により国定教科書の執筆にあたることになる。 広島県熊野町全国書道展、審査長。 |

| 昭和15年(1940) | 37歳 | 国定教科書執筆に専念。国民学校初等科一、二年用教科書完成。 |

| 昭和16年(1941) | 38歳 | 国民学校初等科三、四年用教科書と指導書完成。 |

| 昭和17年(1942) | 39歳 | 国民学校初等科五、六年用教科書と指導書完成。 |

| 昭和18年(1943) | 40歳 | 国民学校高等科一、二年用教科書と指導書完成。 |

| 昭和20年(1945) | 42歳 |

広島に原爆が投下され、広島市昭和町の住宅が被爆。幸い本人家族とも無事だったが、 多年苦心して集めた古筆・古硯・古墨・名蹟・蔵書などを焼失する。 |

| 昭和22年(1947) | 44歳 |

新教育令のなかで小学校の「書き方」がなくなり、「書き方」の復活活動を始める。 耕心書道会を発足させ、教育書道の確立と純正書道芸術の追求を目標に掲げる。広島市草津南町に転居。 |

| 昭和23年(1948) | 45歳 | 文部省の書道科検定試験委員を務める。 |

| 昭和24年(1949) | 46歳 | 新制広島大学教育学部教授を兼務。 |

| 昭和26年(1951) | 48歳 |

文部省が小学校の書道教育を認めたため、小・中・高の検定教科書に執筆にあたる。 (中教出版・広島図書・大阪書籍)その教科書採択部数は、他の追随を許さないものがあったといわれる。 以後、教科書・指導書・一般向けの教本・研究書などは合わせて185冊を数える。 |

| 昭和27年(1952) | 49歳 | 広島高等師範学校が閉校し、広島大学教育学部教授となる。 |

| 昭和28年(1953) | 50歳 | 教育書道誌「耕心」を創刊。書展の審査員として精力的に活動する。 |

| 昭和31年(1956) | 53歳 |

広島大学教育学部書道研究室主催による第一回夏期全国大学学生書道合宿錬成会を開催。 以後、全国の大学間の定評ある恒例行事として位置づけられる。 |

| 昭和34年(1959) | 56歳 | 全日本書道教育研究会が結成され、その副理事となる。 |

| 昭和35年(1960) | 57歳 | 収蔵の「漢故陰府君墓誌名」の研究を発表、同墓誌を世に公表する。 |

| 昭和38年(1963) | 60歳 | 還暦記念の「桂園華甲展」、続いて「桂園一門展」を開く。 |

| 昭和39年(1964) | 61歳 | 紺授褒章を受ける。 |

| 昭和40年(1965) | 62歳 | 書道教育に尽くした功績により中国文化賞を受賞。 |

| 昭和41年(1966) | 63歳 | 広島大学を定年退官し、安田女子大学文学部の主任教授となる。「広島大学退官記念展」を開く。 |

| 昭和47年(1972) | 69歳 |

全国大学書道学会会長、日本書道教育学会の名誉会長を務める。 日本書道教育の第一人者として輝かしい足跡を残す。 |

| 昭和48年(1973) | 70歳 | 「古希記念展」を開く。 |

| 昭和54年(1979) | 76歳 | 春の叙勲で勲三等瑞宝章を拝受。「叙勲と喜寿の記念展」を開く。 |

| 平成2年(1990) | 87歳 | 安田女子大学を退官。同大学名誉教授に就任。 |

| 平成7年(1995) | 92歳 | 広島大学名誉教授に就任。 |

| 平成8年(1996) | 93歳 | 広島市制功労者として表彰される。 |

| 平成9年(1997) | 1月10日 | 逝去、94歳。 |

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 真備支所 産業課

〒710-1398 倉敷市真備町箭田1141番地1

電話番号:商工観光係086-698-8112

農林振興係086-698-8113

農業土木係086-698-8114 ファクス番号:086-697-5155

倉敷市 真備支所 産業課へのお問い合わせ