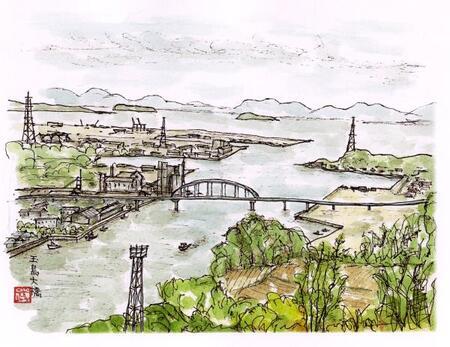

玉島港の盛衰

前回は玉島が水谷勝隆・勝宗によって、どのように干拓されてきたかを説明しましたが、今回は高瀬通し(たかせどおし)ができた経緯や玉島港の繁栄ぶり、そしてなぜその後衰退してしまったのかを説明していきたいと思います。

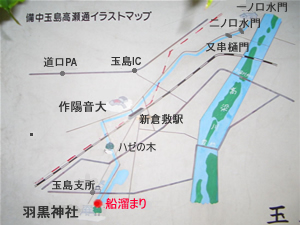

まず高瀬通しとは、高瀬船の通路に使われていた水路のことです。船穂村の水江に水門を設け、高梁川の河水を導き、船穂・長尾・爪崎を経て玉島村にそそいでいた、全長約9km、川幅約3.7mの水路でした。この高瀬通しは新田の灌漑(かんがい)用水も兼ねていました。この水路の開通によって、玉島港から松山城下の川港まで、特産物などの物資輸送を容易にすることができ、そのことが玉島港の繁栄にもつながったのです。この高瀬通しといわれる水路は、まず水谷勝隆によって手直し、補強されて、その後2代藩主勝宗の時代を経て、実際に1695年に開通したといわれています。

では、玉島港では実際どのような物資が輸送されていたのでしょうか?

玉島港では繰綿・実綿・米・種子・油種・大豆・小豆等が取引され、特に綿が取引で一番多く扱われていました。玉島港での繰綿出荷は最盛期の頃には、年間約2,600トンもあったといわれ、玉島周辺の村では、綿の作付け率が耕地面積の約30パーセントにも及んだと伝えられています。また、玉島港の発達にともなって、1688年から1730年には問屋が玉島阿賀崎村で43軒、玉島村では30軒もあったといわれ、大いに繁栄していました。

このように、玉島港は繁栄していたのですが、徐々に衰退していくことになります。衰退していった理由としては、いくつか考えられますが、その主なものを取りあげたいと思います。

まず、第1に、港に土砂が流れ込んできて浅くなり、船の入港を困難にしたことが挙げられます。

第2に、1693年以降玉島港は、三藩によって分割支配されていたため、港の統一的な発展が阻害され、さらには港全体の問題である水門工事や港の浚渫などの管理運営についても、各藩主の許可をいちいちもらわねばならず、十分な管理運営ができなかったのです。

他にも、繰綿の品質の悪化・油物の取引の統制による売買の禁止・付近の港の発展による競争の激化によって18世紀の末頃には玉島港の問屋が退散していき、玉島港は衰退していったのです。

※高瀬舟・・・長さ10メートル 幅2メートル程の舳先(へさき)の高い小船

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 玉島支所 産業課

〒713-8565 倉敷市玉島阿賀崎1丁目1番1号

電話番号:086-522-8114

倉敷市 玉島支所 産業課へのお問い合わせ